Freispruch im Bankenprozess!

Gerichtspräsidentin Susanne Nese (SP) hat heute die 5 Beschuldigten von allen Anklagepunkten freigesprochen. Dieses Urteil gilt auch für die rund 50 weiteren Angeklagten. Collective Climate Justice (CCJ) ist sehr erfreut über das heutige Verdikt. » Weiterlesen

Gerichtspräsidentin Susanne Nese (SP) hat heute die 5 Beschuldigten von allen Anklagepunkten freigesprochen. Dieses Urteil gilt auch für die rund 50 weiteren Angeklagten. Collective Climate Justice (CCJ) ist sehr erfreut über das heutige Verdikt. » Weiterlesen

Las Tesis

Im Exil ermordet

sah. Ihr Kampf muss weitergehen! Trotz der enormen Risiken waren im Dezember 2020 in Pakistan im Gebiet von Belutschistan Tausende von Menschen auf die Strasse gegangen, um zu protestieren: Karima Baloch wurde im Exil ermordet. Sie kämpfte für die Rechte ihres Volkes.

sah. Ihr Kampf muss weitergehen! Trotz der enormen Risiken waren im Dezember 2020 in Pakistan im Gebiet von Belutschistan Tausende von Menschen auf die Strasse gegangen, um zu protestieren: Karima Baloch wurde im Exil ermordet. Sie kämpfte für die Rechte ihres Volkes.

Die Leiche von Karima Baloch wurde in einem Fluss in Toronto in Kanada gefunden. Aber jedes Attentat lässt die Widerstandsbewegung wachsen. Als Baloch noch im Gebiet von Belutschistan lebte, kämpfte sie in einer Studentenorganisation. Wegen ihrer Tätigkeit musste die Frau aber das Land verlassen. Nun wurde sie an ihrem Fluchtort ermordet. Allerdings kam die örtliche Polizei nicht zu dem Schluss, dass es sich um Mord handelte, obwohl vor ihrem Tod Drohungen eingegangen waren.

Hunderte von Aktivist*innen der Be-lutschen wurden bisher von pakistanischen Sicherheitskräften entführt. Oft wurden die Leichen verstümmelt aufgefunden und trugen Folterspuren. Verschwindenlassen ist ein Versuch des pakistanischen Staates, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die Besetzung ihrer Region mobilisieren. «Das gewaltsame Verschwindenlassen von Belutschen-Aktivisten im Exil stellt eine neue und sehr besorgniserregende Entwicklung dar, die eine starke Reaktion erfordert», ist auf barrikade.info zu lesen. «Wir müssen alles tun, um eine Aufklärung des Todes von Karima Baloch zu erzielen und weitere solche Taten zu verhindern. Angesichts einer solchen Repression ist die einzig mögliche Antwort: Widerstand und internationale Solidarität».

Plünderungen

Nicht viele wissen von der Situation in Pakistan und der Widerstandsbewegung in Belutschistan. Belutschistan ist ein besetztes und unterdrücktes Gebiet, aufgeteilt auf drei Nationen: Pakistan, Afghanistan und Iran. Seine geographische Lage macht es zu einem zentralen Schauplatz und wirtschaftlich wie militärisch interessant. Belutschistan wurde in der Vergangenheit um 1839 vom britischen Imperium «kolonialisiert». Als die Briten sich dann aus Südasien zurückzogen, teilten sie ihre Kolonie unter anderem in die Staaten Indien und Pakistan auf. Die Grenzen Belutschistans wurden ohne Berücksichtigung der Verbreitung der ethnischen Gruppen gezogen. Viele ethnische Gruppen wohnen diesem Gebiet wie die Belutsch*innen, die Brahui und die Paschtun*innen. Der indische Teil Belutschistans erhielt später die Unabhängigkeit. Die Belutsch*innen erliessen eine eigene Verfassung und kündigten Wahlen an. Aber 1948 besetzten Truppen Pakistans das Land. Von Anfang an leistete die Bevölkerung Widerstand gegen die militärische Besetzung und verlangten die Wiederherstellung ihrer Unabhängigkeit. Das pakistanische Militär unterdrückte jeden Protest. Bevölkerungsteile forderten auch weiterhin die Unabhängigkeit Belutschistans. 2004 brach der heftigste Konflikt in dieser Geschichte aus.

Die pakistanische Armee, so berichten Aktivist*innen von Menschenrechtsorganisationen, führen einen «schmutzigen Krieg»: Staatliche Repression ist allgegenwärtig und Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Auch die Kämpfer*innen Belutschistans greifen zunehmend zu radikaleren Mitteln. Es wird erzählt, dass nicht nur Gasleitungen gesprengt, sondern auch Entwicklungshelfer*innen, Diplomat*in-nen und Journalist*innen entführt und getötet werden. Weiter gibt es Übergriffe auf Zuwander*innen aus anderen pakistanischen Provinzen.

Checkpoints entstehen

Mehr als 20000 Personen aus der Region wurden bis jetzt ohne Rechtsprechung an unbekannten Orten festgehalten oder sind unauffindbar. Offiziell gelten sie als vermisst. Zahlreiche Einzelpersonen oder Familien haben ihre Heimat verlassen und leben heute im Ausland. Belutschistan ist besetzt. 2014 wurden in drei Massengräbern im Gebiet Leichen entdeckt und im gleichen Jahr setzte die Armee Giftgas gegen die Bevölkerung ein. Heute schiebt die Armee Präsenz, um Sympathisant*innen der belutschischen Nationalist*innen einzuschüchtern.

Zahlreiche neue Checkpoints entstan-den. Die Familien von vermissten Personen schlossen sich in einer Organisation zusammen. Sie organisierten den grössten und längsten «Langen Marsch» in der Geschichte von Südasien. Sie starteten im Oktober 2013 von Quetta und erreichten nach Tagen den Presseclub in Karatschi. Weiter zogen sie bis zur Hauptstadt Islamabad.

Les Colleuses in Biel angekommen

Gelungene Neuausgabe

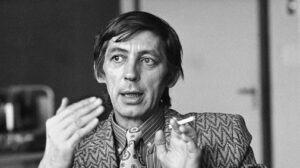

Alois Bühler. Walter Matthias Diggelmanns Roman «Die Hinterlassenschaft»

Alois Bühler. Walter Matthias Diggelmanns Roman «Die Hinterlassenschaft»

ist im Chronos-Verlag Zürich wieder erschienen. Er ist auch jüngeren Zeitge-noss*innen wärmstens zu empfehlen. Er ist gute Literatur und ein Geschichtsbuch gegen den Antikommunismus des Zwanzigsten Jahrhunderts.

Walter Matthias Diggelmann (1927 bis 1979), wurde als unehelicher Sohn der verwaisten Bauernmagd Maria Diggelmann geboren. Das Pflegekind durchlebte Konflikte mit der Vormundschaft. Nach abgebrochener Oberrealschule und abgebrochener Uhrmacherlehre floh er 1944 wegen eines Bagatelldiebstahls nach Italien.

Stopp der Massenüberwachung

Alle Personen in der Schweiz werden durch den Geheimdienst mit der Kabelaufklärung ohne Anlass und Verdacht überwacht. Nun hat das Schweizerische Bundesgericht eine Beschwerde der Digitalen Gesellschaft gegen diese Form der Massenüberwachung vollumfänglich gutgeheissen.

Alle Personen in der Schweiz werden durch den Geheimdienst mit der Kabelaufklärung ohne Anlass und Verdacht überwacht. Nun hat das Schweizerische Bundesgericht eine Beschwerde der Digitalen Gesellschaft gegen diese Form der Massenüberwachung vollumfänglich gutgeheissen.

Die Kabelaufklärung ist ein Teil der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung durch den schweizerischen Geheimdienst. Mit der Kabelaufklärung wird der Datenverkehr zwischen der Schweiz und dem Rest der Welt umfassend erfasst und überwacht. Die Kabelaufklärung wurde mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG) in der Schweiz legalisiert.

Die Digitale Gesellschaft hatte Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht gegen die anlasslose und verdachtsunabhängige Massenüberwachung durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) erhoben. Allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern der Digitalen Gesellschaft damals das Recht auf Beschwerde verweigert. Es hatte seinen Entscheid mit Verweis auf das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht begründet. Damit, so das Bundesverwaltungsgericht, bestünde die Möglichkeit, die Verletzung von Grundrechten durch den Geheimdienst zu rügen und damit eine «rechtmässige» Überwachung gerichtlich durchzusetzen.

Das Bundesgericht hat nun dieser Darstellung widersprochen. Mit Urteil 1C_337/2019 vom 1. Dezember 2020 wurde die Beschwerde der Digitalen Gesellschaft vollumfänglich gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufhoben.

Das Bundesgericht anerkennt in seinem wegweisenden Urteil, dass die Kabelaufklärung eine Form der anlasslosen Massenüberwachung darstellt, von der jede Person potenziell betroffen ist. Es anerkennt, dass solche Massenüberwachung in die Grundrechte sehr vieler Personen eingreift und dass den Betroffenen ein wirksamer Rechtsschutz zur Verfügung stehen muss. Das Bundesgericht hält in diesem Zusammenhang ausdrücklich fest, dass bereits das elektronische Rastern von Daten einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, die durch die Bundesverfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) geschützt sind. Das Gleiche gilt für die Funkaufklärung, womit Kommunikation per Funk überwacht wird.

Die Massnahmen, die mit der Kabelaufklärung verbunden sind, gelten als geheim und werden den Betroffenen auch nachträglich nicht bekannt gegeben. Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch ermöglicht keinen wirksamen Rechtsschutz gegen solche Massnahmen im Einzelfall. «Unter diesen Umständen ist es den Beschwerdeführenden nicht möglich, konkrete, sie betreffende Massnahmen der Funk- und Kabelaufklärung anzufechten. Sie sind deshalb darauf angewiesen, das ‹System› der Funk- und Kabelaufklärung in der Schweiz überprüfen zu lassen», hält das Bundesgericht fest.

Erik Schönenberger, Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft, freut sich über das Urteil: «Das höchste schweizerische Gericht stimmt uns in allen Punkten zu. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht prüfen, ob die Funk- und Kabelaufklärung unsere Grundrechte verletzt. Wie das Bundesgericht einräumt, kann allenfalls das einzige Mittel, um einen wirksamen Grundrechtsschutz für die Beschwerdeführenden sicherzustellen, die Einstellung der Funk- und Kabelaufklärung sein.»

Das Bundesverwaltungsgericht muss nun prüfen, ob das «System» der Funk- und Kabelaufklärung die Grundrechte der Betroffenen verletzt und – um einen wirksamen Grundrechtsschutz sicherzustellen – in letzter Konsequenz einzustellen ist.

Weitere Infos: www.digitale-gesellschaft.ch

Das Sterben auf dem Mittelmeer beenden!

Mehr als 1000 Tote und die Schweiz übernimmt keine Verantwortung auf dem Mittelmeer. «Das Sterben im Mittelmeer geht weiter. Wenn wir in 30 Jahren gefragt werden, was wir damals getan hätten, will ich sagen können: Wir haben nicht aus unserer privilegierten Position heraus zugeschaut. Wir haben gehandelt. Wir haben alles getan, um das Sterben im Mittelmeer, an der Grenze zu Europa oder in Konfliktgebieten zu beenden. Wir haben dafür gekämpft, dass die Menschenwürde für alle gilt, bedingungslos.» So äussert sich Mattea Meyer, SP-Nationalrätin und Initiantin der Motion «Das Sterben auf dem Mittelmeer beenden» zur Ablehnung im Nationalrat.

Mehr als 1000 Tote und die Schweiz übernimmt keine Verantwortung auf dem Mittelmeer. «Das Sterben im Mittelmeer geht weiter. Wenn wir in 30 Jahren gefragt werden, was wir damals getan hätten, will ich sagen können: Wir haben nicht aus unserer privilegierten Position heraus zugeschaut. Wir haben gehandelt. Wir haben alles getan, um das Sterben im Mittelmeer, an der Grenze zu Europa oder in Konfliktgebieten zu beenden. Wir haben dafür gekämpft, dass die Menschenwürde für alle gilt, bedingungslos.» So äussert sich Mattea Meyer, SP-Nationalrätin und Initiantin der Motion «Das Sterben auf dem Mittelmeer beenden» zur Ablehnung im Nationalrat.

Auch 2020 war der Weg über das Mittelmeer eine der häufigsten und tödlichsten Fluchtrouten nach Europa. Die meisten Schlauch- oder Holzboote starten von Libyen aus. Dort warten die Menschen in menschenunwürdigen Lagern und viele werden auf der Flucht von der lybischen Küstenwache abgefangen oder geraten in Seenot. Obwohl die Seenotrettung eine staatliche Aufgabe ist, müssen zivile Seenotrettungsorganisationen Menschen vor dem Ertrinken bewahren und werden zusätzlich dabei von staatlicher Seite behindert und kriminalisiert.

Im Jahr 2020 konnten insgesamt 3‘500 Menschen durch acht NGO-Schiffe gerettet werden. Aber bei weitem können nicht alle Menschen auf der Flucht übers Mittelmeer entdeckt werden. Für das gesamte Jahr 2020 hat die IOM (International Organization for Migration) 1’111 Todesfälle im gesamten Mittelmeer und 739 Todesfälle im zentralen Mittelmeer registriert. 82‘704 Menschen haben das europäische Festland erreicht. Mehr als 11‘000 Menschen wurden 2020 von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück an Land gebracht.

Die Motion formulierte vier konkrete Möglichkeiten, wie die Schweiz auf diese Situation angemessen reagieren kann: «Der Bundesrat wird beauftragt, dringend nötige Massnahmen zu ergreifen, damit in Seenot geratene Menschen auf dem Mittelmeer gerettet und die Menschenrechte eingehalten werden. Namentlich soll die Schweiz:

- sich am Aufbau eines europäisch organisierten und finanzierten zivilen Seenotrettungssystems beteiligen;

- sich für einen an humanitären und rechtsstaatlichen Grundsätzen orientierten Verteilmechanismus von Menschen einsetzen, die aus Seenot gerettet werden;

- Gemeinden, die sich bereiterklären, Bootsflüchtlinge aufzunehmen, in geeigneter Form unterstützen;

- sich für die unverzügliche Freilassung aller internierten Schutzsuchenden in Libyen einsetzen und die Aufnahme durch das Resettlement-Programm der Uno unterstützen.»

Der Motion stimmten 90 Nationalrät*innen zu (gegenüber 100 Neinstimmen und bei 4 Enthaltungen). Neben der Motion von Mattea Meyer wurde auch die gleichnamige Petition, die ein breites Bündnis an Unterstützer*innen im Januar eingereicht hat, abgelehnt. Sie hatte 25 000 Stimmen gesammelt und aufgezeigt, wie wichtig das Anliegen auch von der Bevölkerung bewertet wird.

Es bleibt inakzeptabel, dass die Schweiz aus privilegierter Position zuschaut, wie Menschenrechte an den Grenzen Europas mit Füssen getreten werden. Mit der SEEBRÜCKE werden wir uns auch im kommenden Jahr weiter dafür einsetzen, dass sichere Fluchtwege nach Europa entstehen und Menschen in der Schweiz ankommen können. Aktuell sammelt die SEEBRÜCKE Bern dafür beispielsweise Spenden für einen Einsatztag des neuen Rettungsschiffes Sea Eye 4. Auch wir wollen, wie Mattea Meyer es formuliert, sagen können: «Wir haben dafür gekämpft, dass die Menschenwürde für alle gilt, bedingungslos.»

Weitere Infos: www.seebruecke.ch

Unsere Antwort heisst Sozialismus

Stellungnahme der Partei der Arbeit der Schweiz

Stellungnahme der Partei der Arbeit der Schweiz

An der Medienkonferenz vom 12.Dezember machte die sichtlich besorgte Bundespräsidentin Sommaruga unmissverständlich klar: «Die Schweiz befindet sich in einer äusserst kritischen Phase.» Die Parteileitung (PL) der Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) teilt diese Einschätzung. Denn das Bild, das sie sich durch verschiedene Recherchen und Gespräche mit direktbetroffenen Arbeiter*innen machen konnte, lässt keinen anderen Rückschluss zu.

Jetzt handeln!

Gesundheit vor Profit! Ausschliesslich nach diesem Prinzip muss jetzt gehandelt werden. An erster Stelle steht dabei die Gesundheit der Bevölkerung. Die letzten Wochen und Monaten zeigen, dass der Föderalismus klar an seine Grenzen stösst. Im Kampf gegen das Virus sind landesweite Regelungen von zentraler Bedeutung. Sämtlich notwendigen Massnahmen bis hin zu einem erneuten Lockdown müssen sofort ergriffen werden, damit die Fallzahlen und die Todesfälle so rasch wie nur möglich sinken. Dabei hat sich die Regierung auf die Einschätzungen und Analysen von Expert*innen im Gesundheitswesen zu stützen. Schutzmasken sind kostenlos an die Bevölkerung zu verteilen.

Für die Rechte und zum Schutz der Arbeiter*innen

Die Corona-Krise demaskiert und akzentuiert in den Gesundheitsberufen und im ganzen Gesundheitswesen alles, was die liberale, ausschliesslich auf Profitmaximierung ausgerichtete Politik der letzten Jahrzehnte versäumt und verursacht hat. Resultat davon sind die unhaltbaren Bedingungen, unter welchen die meisten Pflegenden arbeiten müssen. Die sofortige Einstellung von zusätzlichem Personal im Gesundheitswesen, sowie massive finanzielle Investitionen in die Arbeitsbedingungen sind ein Muss! Auf keinen Fall darf – wie im ersten Lockdown geschehen – das Arbeitsgesetz für das Personal im Gesundheitswesen ausser Kraft gesetzt werden. Weiter ist eine Corona-Prämie für den ausserordentlichen Einsatz aller Mitarbeitenden im Gesundheitswesen für die PdAS eine Selbstverständlichkeit. » Weiterlesen

Eingefressene Zustände

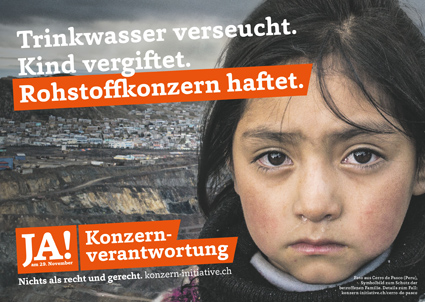

flo. Die Verbindlichkeit von Menschenrechten für Schweizer Konzerne hätte die Welt nicht grundlegend verändert. Dass die Volksabstimmung von Ende November verloren ging, darf Sozialist*innen dennoch nicht kalt lassen.

flo. Die Verbindlichkeit von Menschenrechten für Schweizer Konzerne hätte die Welt nicht grundlegend verändert. Dass die Volksabstimmung von Ende November verloren ging, darf Sozialist*innen dennoch nicht kalt lassen.

Die Linke in der Schweiz musste sich ein dickes Fell wachsen. Wer hierzulande für fortschrittliche Politik kämpft, hat sich ans Verlieren an der Urne gewöhnen müssen. Doch mit dem grossen Abstimmungssonntag von September schien es so, als könnte man auch bei linken Vorlagen gewinnen, wenn genug Leute an die Urnen mobilisiert werden. So liessen die Umfragen für die Abstimmung vom 29.November gut hoffen. Doch es kam bekanntlich anders: Auch die Konzernverantwortungsinitiative (KVI), deren Umfragewerte Anlass zu ungewohntem Optimismus gaben, scheiterte auf unbefriedigende Weise: Trotz Volksmehr fiel das Volksanliegen durch. Es konnte nicht die nötige Zahl an Standesstimmen erreicht werden.

Die Initiative scheiterte an der geforderten doppelten Mehrheit. An einem Anachronismus des Schweizer Politsystems, den wir nur mit einer einzigen – ebenfalls mässig demokratischen – Institution, der EU, teilen. Einem Anachronismus, der einzig dem Erhalt des Status quo dient. Er benötigt einzig ein einfaches Mehr von Bevölkerung oder Ständen, um weiter zu grassieren. Fatal wäre für uns aber jetzt vor allem eines: In Klagen zu verfallen, dass es halt so kommen müsse, in der ach so rechten Schweiz. Defätismus ist fehl am Platz. Denn: Die letzten Monate zeigen, dass sich das Land nach links bewegt.

Immer weiter vorwärts!

Mit dem Frauen*streik und dem Klimastreik haben sich letztes Jahr politische Kräfte zu formieren begonnen, die zwei der schärfsten Widersprüche des modernen Kapitalismus unmissverständlich offenlegen. Vielleicht merkt man es noch nicht so offen, doch diese Bewegungen haben die gesellschaftliche Entwicklung in der Schweiz nachhaltig mitgeprägt. Generationen politisch erwachter und erwachender Menschen nahmen sich mit einem uralten Mittel aus dem Schoss der Arbeiter*innenklassen, dem Streik, die Strasse und kämpften für ihre Rechte. Diese Bewegungen verstanden es, sich punktuell mit anderen Bewegungen, wie der gegen rassistische Polizeigewalt oder auf internationalem Niveau den Protesten gegen das Abtreibungsverbot in Polen, zu verbinden.

Dass solche Erhebungen von der Strasse aus in immer kürzeren Intervallen und immer heftiger ihre jeweiligen politischen Establishments in Furcht versetzen, ist kein Zufall. Die herrschende Ordnung steckt in ihrer organischen Krise. In einem Malstrom, in dem jeder Versuch, die Krise mit den Mitteln des Kapitals zu lösen, die Katastrophe nur verschlimmert. Damit wird für immer mehr Menschen Folgendes klar: Es ist nicht in Stein gemeisselt, dass wir im Kapitalismus sterben müssen, einfach weil wir in ihm geboren wurden.

Kerngeschäft Heuchelei

Am Abstimmungssonntag von Ende November haben wir praktisch alles verloren, was man verlieren konnte. Dennoch leben wir in seltenen Zeiten, in denen für Kommunist*innen revolutionäre Zuversicht zur Abwechslung angebracht wäre. Die Debatten um das Ständemehr, das die Initiative den Sieg kostete, sind insofern vor allem Spiegelfechtereien und keine gesellschaftlich relevanten Diskussionen über drängende Fragen. Auch wenn die Existenz eben jenes Ständemehrs nicht mehr als eine rückständige Hinterlassenschaft aus der Tagsatzung ist. Zur Erinnerung: Die Tagsatzung war in der Schweiz bis 1848 die Versammlung der Abgesandten der Orte (Kantone) der Alten Eidgenossenschaft. Wir sollten uns eher die Frage stellen, wie wir dieses System stürzen können. Dies statt technisch-legalistische Fragen zu besprechen, wie wir die eine oder andere Abstimmung gewinnen könnten. Dies nicht zuletzt deswegen, weil der letzte Abstimmungssonntag ein gutes Lehrstück in Sachen Vorgehen des bürgerlichen Staats darstellt. Denn: Auch wenn der Selbstanspruch der Schweiz jener wäre, dass die Menschenrechte unveräusserlich sind, laut Verfassung gar «für alle Menschen» gelten – ergo nicht auf die Schweiz begrenzt sind – war die Praxis des Bundes klar. Er kämpfte gegen die Ausweitung eben jener Rechte auf alle Menschen.

Und auch der Charakter des Ständemehrs wurde mit der Abstimmung, beziehungsweise der Strategie der Gegner*innen klar. Es scheint nämlich so, als habe man bewusst versucht, die Initiative an den Ständestimmen scheitern zu lassen. Das vermutet zumindest Andreas Missbach, Vorstandsmitglied bei der KVI, wie er im Gespräch mit dem vorwärts erklärt: «Ganz ehrlich: Ich hatte den Eindruck, dass die Gegner*innenschaft die Städte aufgegeben hatten. Ich sah in den Städten praktisch kein Plakat von ihnen.» Stattdessen konzentrierte sich das Nein-Lager auf die ländlichen deutschschweizer Kantone, um das Scheitern der Initiative sicherzustellen. «Da wurden über lokale Gewerbekammern Interviews mit KMU-Inhaber*innen organisiert, die man dann in die Lokalmedien brachte.» In der Deutschschweiz habe sich daher eine toxische Stimmung entwickelt.

Der Kampf geht weiter

Tatsächlich ist bemerkenswert, welchen Bemühungen die Gegner*innen der Vorlage in den Schlussmonaten noch entwickelten. Vor allem seitens der Regierung. Das sieht auch Missbach so, der vor allem bei der Vorsteherin des Justizdepartements, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, eine etwas gar grosse Beteiligung im Abstimmungskampf sah: «Sie ging so stark und so viel gegen die Initiative vor, dass ich mich fragte, wann sie überhaupt noch die Zeit fand, ihrer Arbeit als Justizministerin nachzugehen.» Für die Aktivist*innen der KVI ist der Kampf dennoch nicht vorbei. Man wolle nun diskutieren, sich politische Ziele zu setzen und Strategien zu besprechen. Ausserhalb der Schweiz bewegt sich auch etwas. In der EU wurde eine Direktive vorgeschlagen, die Rechenschaft von EU-Konzernen verlangt, eine Vorlage ganz ähnlich wie die KVI also.

Kein Sonntag für die Geschichte

sit. Natürlich war bei der PdA Zürich die Enttäuschung gross, als das Nein der Stadtzürcher*innen feststand. Doch trotz der Niederlage an der Urne ist die «Sportstadt Züri» für die Zürcher Genoss*innen eine Erfolgsgeschichte.

sit. Natürlich war bei der PdA Zürich die Enttäuschung gross, als das Nein der Stadtzürcher*innen feststand. Doch trotz der Niederlage an der Urne ist die «Sportstadt Züri» für die Zürcher Genoss*innen eine Erfolgsgeschichte.

«Kein Sonntag für die Geschichte.» So kommentiert Harald Lukes, Sekretär der Partei der Arbeit (PdA) Zürich, die Abstimmungsresultate vom Sonntag, 29.November, gegenüber dem vorwärts im altehrwürdigen Sekretariat der Partei an der Rotwandstrasse im Zürcher Kreis 4. » Weiterlesen

Bern bleibt links dominiert

dab. Nach den Gemeindewahlen in Bern überschlugen sich die Leitmedien euphorisch, als ob die Welt jetzt gerettet und die korrupte Politik geläutert sei: «Bern hat das weiblichste und linksgrünste Parlament der Schweiz!». Die PdA-Stadträtin Zora Schneider ist wiedergewählt und die rein weibliche «Freie Fraktion» wurde durch den dritten Sitz der AL gestärkt.

dab. Nach den Gemeindewahlen in Bern überschlugen sich die Leitmedien euphorisch, als ob die Welt jetzt gerettet und die korrupte Politik geläutert sei: «Bern hat das weiblichste und linksgrünste Parlament der Schweiz!». Die PdA-Stadträtin Zora Schneider ist wiedergewählt und die rein weibliche «Freie Fraktion» wurde durch den dritten Sitz der AL gestärkt.

Die Alternative Linke (AL) legte von zwei auf drei Sitze zu und ist neu mit drei Frauen im Stadtrat vertreten, die Grün-Alternative Partei (GAP) ist ebenfalls mit einer Frau vertreten. Die AL ist natürlich erfreut über ihr gutes Abschneiden und schreibt weiter auf ihrer Webseite: «Das ebenfalls gute Abschneiden anderer progressiver Kräfte in Bern setzt an die neue Regierung ein klares Zeichen: Es darf keinen Abbau im sozialen, gesundheitlichen, kulturellen und demokratischen Bereich geben. Ganz im Gegenteil müssen die fortschrittlichen Entwicklungen weitergeführt und in ihrer Radikalität ausgeweitet werden. Neu braucht es die Grüne Freie Liste (GFL) nicht mehr, um eine linke Mehrheit im Parlament zu haben.»

Die GFL, Partei des wiedergewählten Stadtpräsidenten und Immobilienlobbyisten Alec von Graffenried, ist mehr grünliberal als links und verlor im Stadtrat einen Sitz.

Unterschiedliche Sichtbarkeit

PdA, AL und GAP sind seit vielen Jahren zur Fraktion zusammengeschlossen. «Wir alle profitieren von der Fraktion: Kommissionen, Presseecho und so weiter», sagt die wieder gewählte Genossin Zora Schneider. Für die Wahlen gingen die drei Parteien untereinander und mit Die liebe, sehr sehr liebe Partei (DLSSLP) Listenverbindungen ein. «Die AL verdankt ihren dritten Sitz neben ihrer Stärke auch der Listenverbindung mit den drei anderen linken Parteien», hält Zora fest.

Die bestehende Fraktion bringe mehr Medienanfragen, «weil wir als grössere linksradikale Kraft wahrgenommen werden und man deshalb unter dem Namen ‹Freie Fraktion› auch mehr über uns berichtet; zweitens bringt sie wie gesagt Einsitz in die Kommissionen, was mehr Übersicht über die politischen Abläufe und zusätzliches Wissen über die Vorlagen bringt.» Die Fraktion habe Vor- und Nachteile: «Manchmal schränkt sie die Sichtbarkeit der PdA ein, aber manchmal erhöht sie sie auch, weil wir mehr verschiedene Stimmen, keine Einzelruferinnen im Wald sind.»

Eloquentes Kokettieren

In der Wahlberichterstattung wurde die «Freie Fraktion» von den Mainstreammedien allerdings ignoriert, bei den Resultaten allenfalls die AL erwähnt. Lediglich Telebärn führte in der Resultaten-Grafik alle Sitze inklusive jene von PdA und GAP auf. Meist wurden frisch gewählte SP- und GFL-Frauen mit Interviews belohnt. Neugewählte Frauen stellten ihr Licht mit falscher Bescheidenheit unter den Scheffel und kokettierten eloquent damit, dass sie ja eigentlich nur Listenfüllerinnen gewesen seien und überhaupt nicht mit einer Wahl gerechnet hatten – ein Verhalten oder Ritual, das bisher eher bei männlichen Gewählten in Innerschweizer Kantonen zu beobachten war. Das «weiblichste und linksgrünste Parlament der Schweiz» wurde abgefeiert, manche wollten sogar wissen, es sei ein Weltrekord. Die Frauen legten von 45 auf 55 Sitze zu, was knapp 70 Prozent entspricht.

Grösste Fraktion im Stadtrat bleibt trotz dem Verlust von einem Sitz die SP. Zugelegt haben neben der AL auch die zweitstärkste Kraft, die Grünliberalen GLP (plus 3) und die drittstärkste, das Grüne Bündnis GB (plus 1). Auch die Junge Alternative JA! (eigentlich Junge Grüne) machte einen zusätzlichen Sitz. Die Bürgerlichen verloren: SVP (minus 2), FDP und BDP (jeweils minus 1). CVP und EVP halten ihre jeweils zwei Sitze.

RGM-Mehrheit bleibt

Mit der Wahlallianz SVP-FDP-Jungfreisinnige wollten die Rechtsbürgerlichen die Rot-Grün-Mitte (RGM)-Mehrheit von SP, GB und GFL (vier Sitze) im Berner Gemeinderat, der Stadtregierung, brechen, was nicht gelang. Im Gegensatz zum Kanton Baselstadt, wo der Regierungsrat nach 16 Jahren Mehrheit von SP und Grünen neu aus drei SP, drei Bürgerlichen und einer GLP-Frau besteht.

In Bern wurde der Superrechte und der gegenüber Links und Reitschule extrem polemisierende Spitzenkandidat, alt-Nationalrat Thomas Fuchs auf der SVP-Liste mit dem besten Resultat in den Stadtrat gewählt. Als Gemeinderat aber hatte er keine Chance. Der einzige Bürgerliche in der Regierung, der gegenüber Demonstrierenden und der Reitschule nicht unzimperliche CVP-Polizeidirektor Reto Nause, wurde mit dem schlechtesten Resultat wiedergewählt. Trotzdem freute er sich sehr, da er verglichen mit seinen schlechtesten Resultaten der drei vorhergehenden Legislaturen Stimmen zulegen konnte. Er ist der bürgerliche Gegenspieler in der Regierung, vor allem von Stadtpräsident Alec von Graffenried, der gerne den besonnenen Doyen spielt, seinen mässigenden Einfluss geltend macht und den kläffenden Polizeihund zurückhält. So zum Beispiel während der Besetzung des Bundesplatzes durch die Klimajugend während der Behandlung des CO2-Gesetzes im Bundeshaus, als er die Besetzer*innen länger gewähren liess als es dem Scharfmacher Nause lieb war.

Der Covid-Pass wird kommen. Was dann?

sit. Für die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel ist es so klar wie das Ave-Maria in der katholischen Messe, dass Personen mit Impfungen mehr Rechte als jene ohne bekommen sollen. Um dies zu verhindern, wurde aus rechtsnationalistischen

sit. Für die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel ist es so klar wie das Ave-Maria in der katholischen Messe, dass Personen mit Impfungen mehr Rechte als jene ohne bekommen sollen. Um dies zu verhindern, wurde aus rechtsnationalistischen

Kreisen eine Initiative lanciert. Die Linke ist gefordert.

«Nur einen hohen Wohlstand in unserem Land, den wir durch Fleiss, Kreativität, Exaktheit, Sauberkeit, Friedseligkeit, Innovation und Kontinuität für jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger erlangen, wird es uns erlauben, aus Ressourcen zu schöpfen, damit wir uns gegenüber dem Elend in der Welt solidarisch zeigen können.» So lautet ein Credo der Freiheitlichen Bewegung der Schweiz (FBS). » Weiterlesen

Klimastreik am 21. Mai 2021

sit. Das offene Bündnis Strike for Future ruft zu einem breiten Aktionstag im Frühling des kommenden Jahrs auf. Bereits ab Mitte Januar soll mit den Vorbereitungen begonnen werden. Bemerkenswert ist, dass radikale Forderungen immer mehr beim Namen genannt werden. Gut so.

sit. Das offene Bündnis Strike for Future ruft zu einem breiten Aktionstag im Frühling des kommenden Jahrs auf. Bereits ab Mitte Januar soll mit den Vorbereitungen begonnen werden. Bemerkenswert ist, dass radikale Forderungen immer mehr beim Namen genannt werden. Gut so.

Die Ausgangslage ist klar: «Wir befinden uns momentan in einer prekären Situation: Unser Alltag wird von Krisen bestimmt. Wir erleben immer stärker werdende soziale Ungerechtigkeiten, verheerende Umweltkatastrophen, die wirtschaftliche Rezession…», ist in der Mitteilung von Strike for Future vom 4. Dezember zu lesen. Das offene Bündnis besteht aus Klima-streik Schweiz, den Gewerkschaften Unia und VPOD, den Grosseltern fürs Klima, der Organisation Landwirtschaft mit Zukunft «und vielen weiteren», wie informiert wird. » Weiterlesen

«Wir lassen uns nicht einschüchtern!»

sit. Die Staatsanwaltschaft Kanton Basel Stadt hat eine weitere Repressionswelle gestartet. Dieses Mal trifft es die Teilnehmer*innen der Demonstration «Solidarität mit den Angeklagten von Basel nazifrei» vom 4.Juli 2020. Der vorwärts sprach mit einer betroffenen Antifaschistin.

sit. Die Staatsanwaltschaft Kanton Basel Stadt hat eine weitere Repressionswelle gestartet. Dieses Mal trifft es die Teilnehmer*innen der Demonstration «Solidarität mit den Angeklagten von Basel nazifrei» vom 4.Juli 2020. Der vorwärts sprach mit einer betroffenen Antifaschistin.

«Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt führt gegen Sie ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration und damit verbundenen Straftaten am Samstag, dem 4.Juli 2020, nachmittags in Basel.» So zu lesen im Schreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt an die beschuldigte C.F. (Initialen geändert). Beweise gegen die beschuldigte Person liegen nicht vor, doch der Reihe nach.

Der Zuger Rohstoffkonzern weiss von nichts und entzieht sich der Diskussion

Redaktion. Wenige Tage vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative versuchte der in Zug ansässige Rohstoffkonzern Glencore, gerichtlich gegen Kritik in einer Reportage von Public Eye an einer Mine in Bolivien vorzugehen. Das Obergericht Zug lehnte den Antrag auf superprovisorische Massnahmen jedoch ab.

Redaktion. Wenige Tage vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative versuchte der in Zug ansässige Rohstoffkonzern Glencore, gerichtlich gegen Kritik in einer Reportage von Public Eye an einer Mine in Bolivien vorzugehen. Das Obergericht Zug lehnte den Antrag auf superprovisorische Massnahmen jedoch ab.

In der von einer Glencore-Tochterfirma betriebenen Zink-, Blei- und Silbermine Porco in Bolivien kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen, die Umwelt ist vergiftet und es schuften auch Minderjährige in den Stollen. Die Jüngsten sind gerade mal elf Jahre alt.

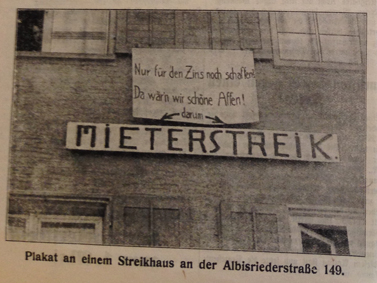

Skandalurteil aus Lausanne

Marco Medici. Das Bundesgericht urteilte, dass Mietzinsaufschläge bis über 50 Prozent zulässig seien. Die NZZ frohlockte: «Das Bundesgericht stärkt die Stellung der Vermieter.» Insbesondere Renditebauten der letzten 20 bis 30 Jahre im Besitz von Pensionskassen sind davon betroffen.

Marco Medici. Das Bundesgericht urteilte, dass Mietzinsaufschläge bis über 50 Prozent zulässig seien. Die NZZ frohlockte: «Das Bundesgericht stärkt die Stellung der Vermieter.» Insbesondere Renditebauten der letzten 20 bis 30 Jahre im Besitz von Pensionskassen sind davon betroffen.

Im Juni 2020 berichtete der vorwärts über die parlamentarische Initiative von FDP-Nationalrat Olivier Feller aus dem Kanton Waadt. Sie forderte, dass die Eigenkapitalrendite bei Liegenschaften von bisher 0,5 auf 2 Prozent erhöht werden müsse.

Lebenswert oder autofreundlich?

Gabriela Neuhaus. Die Empfehlungen des Westast-Dialogs lagen vor, blieben aber vorerst geheim. Hans Werder, Leiter des Dialogprozesses, und seine Mitstreiter*innen wollen Kritik und Diskussionen vermeiden. Andere Städte wie Barcelona hingegen zeigen, wie eine Stadtentwicklung ohne Autobahn aussehen kann.

Gabriela Neuhaus. Die Empfehlungen des Westast-Dialogs lagen vor, blieben aber vorerst geheim. Hans Werder, Leiter des Dialogprozesses, und seine Mitstreiter*innen wollen Kritik und Diskussionen vermeiden. Andere Städte wie Barcelona hingegen zeigen, wie eine Stadtentwicklung ohne Autobahn aussehen kann.

Der sogenannte Dialogprozess ist Geschichte. Am Schlusspapier mit den Empfehlungen an Regierungsrat Neuhaus und die Behördendelegation werden höchstens noch orthografische Korrekturen vorgenommen – inhaltlich, gibt es nichts mehr zu rütteln. So hat es der Lenker des Dialogprozesses ohne Widerrede bestimmt. Während man sich in der Region Biel mit dem anstehenden Westast-Kompromiss voraussichtlich noch über Jahrzehnte mit Autobahn- und Tunnelprojekten für den Autoverkehr herumschlagen wird, zeigen andere Städte, wie eine menschenfreundliche und zukunftsfähige Entwicklung aussehen könnte.