In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

Es ist aber auch ein Fluch mit den Bundespräsidenten der BRD. Da redet sich der eine fröhlich durch die Radios und gibt ganz beiläufig bekannt, dass Deutschland im Afghanistankrieg eigentlich seine Industrieinteressen mit Militärgewalt durchsetzt, und kaum dass der erste unfähige Bundespräsident abtritt, kommt der zweite noch patzigere, und lässt sich für eine halbe Million Euro kaufen. Nachdem Horst Köhler der Wahrheit die Ehre und sich damit die Kündigung gab, sägt nun Christian Wulff (CDU) eifrig an seinem Stuhl als oberstem Vertreter der BRD. Hintergrund des jetzigen Trubels um Wulff ist ein obskurer Kredit, der ihm von der bourgeois-Familie Geerkens gewährt wurde.

Der Amtsantritt von Christian Wulff

Im Mai 2011 war der Skandal perfekt: Bundespräsident Horst Köhler trat mit sofortiger Wirkung zurück. Er fühle sich verraten und hätte nicht die Rückendeckung von Kanzlerin und Parlament bekommen, so Köhler. Tatsächlich hatte sich Köhler, der im Berliner Politsumpf für seine eher hölzernen Reden bekannt war, selbst unmöglich gemacht. In einem Interview mit dem «Deutschlandradio Kultur» sprach Köhler den Satz, der ihn das Amt kostete: «Ein Land unserer Grösse mit dieser Aussenhandelsorientierung und damit auch Aussenhandelsabhängigkeit [muss wissen], dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege (…).» Damit bestätigte Köhler in einer Anwandlung unglaublicher Offenheit – aus bürgerlicher Sicht ein schlimmer Patzer – dass der Afghanistankrieg vor allem ein Wirtschaftskrieg für die BRD ist. Vorbei war es mit dem Bundespräsidenten namens Köhler.

Es folgte Christian Wulff (CDU). Der 52-jährige Osnabrücker wurde von der regierenden Koalition aus FDP und CDU/CSU durchgesetzt – wohlgemerkt nicht nur gegen den Willen von Grünen, SPD und der Linken, sondern auch gegen eine Mehrheit der Bevölkerung, die eher den Gegenkandidaten Gauck favorisierte. Aber Fakten wurden geschaffen und der ehemalige Ministerpräsdent von Niedersachsen ins Amt gehievt; für die Koalition, die sich damals (wie heute) in der Krise befand, war es zu einer Prestigesache geworden, den eigenen Bundespräsidenten zu installieren.

Altlasten

Altlasten

Allerdings: Wo man für das Prestige entscheidet, wird die Vernunft oppositionell. War es vernünftig, Christian Wulff zum Bundespräsidenten der BRD zu machen? Wohl nicht. Das Amt des Bundespräsidenten, obgleich es kaum reale Macht beinhaltet (eine Lehre, die man aus dem Ende der Weimarer Republik gezogen hatte), ist doch das höchste Amt der BRD. Es steht noch über dem der Bundeskanzlerin. Die diplomatische Vertretung der BRD, der Empfang von Staatsgästen und das Gegenzeichnen von Gesetzen gehören zum Aufgabenbereich des Bundespräsidenten. Es sind also repräsentative Tätigkeiten, die Christian Wulff ausführen sollte. Aufgaben, die eine gewisse Reputation erfordern.

Im Fall von Christian Wulff ist es aber so, dass das Parteienkalkül die Staatsüberlegung überwog; das Besondere hat sich das Allgemeine Untertan gemacht. Denn Christian Wulff schleppt Dutzende Altlasten mit sich. Er, der über die «Progrommstimmung» gegenüber Managern faselte; der dank seines Amtes kostenlose Flüge bekam und damit die «Air-Berlin-Affäre» ins Leben rief; der einen Privathubschrauberflug von Steuergeldern finanzieren liess; er dürfte wohl die denkbar schlechteste Wahl für den Posten des Bundespräsidenten gewesen sein.

Und nun stellt sich heraus, dass Christian Wulff seine Kontakte zur Grossbourgeoisie auch in bare Münze umzusetzen wusste. Wulff, der bestens mit dem Unternehmer Geerkens befreundet ist (Millionär dank Juwelenhandel und Immobilienspekulation), liess sich von dessen Frau einen Kredit über eine halbe Million Euro für ein apartes Einfamilienhäuschen geben. Während seiner Zeit als Ministerpräsident. Und als wäre es nicht schon Hohn gegenüber jeder wirklichen Demokratie, wenn sich der einflussreiche Politiker vom wohlhabenden Spekulanten sein Häuschen bauen lässt, verschwieg Wulff diese Verbindung dem Parlament auch auf direkte Nachfrage. Aber nun kam der Skandal ans Tageslicht und der Mann aus Osnabrück könnte genauso schnell wieder aus dem Amt verschwinden, wie er es zugeschachert bekam.

Wie viel kostet die Demokratie?

Man könnte endlos weitererzählen. Geerkens begleitete Wulff auf dessen Reisen, etwa nach China, und dürfte die Gelegenheit für günstige Wirtschaftsverbindungen im Fahrwasser des Bundespräsidenten genutzt haben. Kredithandel zahlt sich aus, eben auch politisch. Was sagt so ein Mann wie Geerkens, wenn auffällt, dass er dem höchsten Vertreter der BRD Geld für Heim und Haus zuschanzt? «Ich bin deprimiert über den Medienrummel.» In der Tat, Geschäfte lassen sich heimlich noch immer am besten tätigen.

Was ist die Amtsauffassung eines Wulff? Es lässt sich vielleicht an seinen Klagen über die Besoldung als Ministerpräsident erahnen: Er bekomme schliesslich nur 120 000 Euro im Jahr. «Jeder Direktor der Sparkasse, jeder Volksbankdirektor bekommt mehr als ein Ministerpräsident.» Und dann: «Ich habe mich immer gefragt: Was erwarten die Bürger von glaubwürdiger Politik? Und mein empfinden war immer: Die erwarten vor allem, dass die da oben bei sich anfangen.» Eine halbe Million fürs eigene Pöstchen ist tatsächlich ein guter Anfang. Zumal das deutsche Grundgesetz ja auch nur vorschreibt, dass der Bundespräsident «kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören» darf. Von Spenden der Bourgeoisie steht da nichts geschrieben.

Aber lassen wir die Spielereien und sagen es ganz klar: «In der demokratischen Republik (…) «übt der Reichtum seine Macht indirekt, aber um so sichrer aus», und zwar durch die «direkte Beamtenkorruption» (…) und zweitens durch die «Allianz von Regierung und Börse» (…)». Von Engels verfasst, von Lenin zitiert, bis heute gültig. Wulff beweist es in Deutschland, Zuppiger in der Schweiz.

Die Baumeister lassen eine Verlängerung des Landesmantelvertrages scheitern. Dies obwohl die Gewerkschaften eine Verlängerung des Landesmantelvertrages (LMV) um drei Monate angeboten haben. Hier die Medienmitteilung der Unia und Syna.

Die Baumeister lassen eine Verlängerung des Landesmantelvertrages scheitern. Dies obwohl die Gewerkschaften eine Verlängerung des Landesmantelvertrages (LMV) um drei Monate angeboten haben. Hier die Medienmitteilung der Unia und Syna. Die Lohnrunde 2011/12 ist in einem grossen Teil der Branchen und Betriebe abgeschlossen. Ein guter Teil der Abschlüsse liegt zwischen 1.5 und 2.5 Prozent bei einer Teuerung von rund 0.3 Prozent (2011) Hier sind die Forderungen der SGB-Verbände erfüllt.

Die Lohnrunde 2011/12 ist in einem grossen Teil der Branchen und Betriebe abgeschlossen. Ein guter Teil der Abschlüsse liegt zwischen 1.5 und 2.5 Prozent bei einer Teuerung von rund 0.3 Prozent (2011) Hier sind die Forderungen der SGB-Verbände erfüllt. Am Nachmittag des 16. Dezember haben Experten und die Gewerkschaft Unia der Novartis-Direktion einen fundierten Bericht mit Vorschlägen präsentiert, wie der Standort Nyon aufrecht erhalten werden kann. Auch in Basel können Entlassungen verhindert werden, wie die von den Basler Personalvertretungen heute ebenfalls eingereichten Vorschläge zeigen.

Am Nachmittag des 16. Dezember haben Experten und die Gewerkschaft Unia der Novartis-Direktion einen fundierten Bericht mit Vorschlägen präsentiert, wie der Standort Nyon aufrecht erhalten werden kann. Auch in Basel können Entlassungen verhindert werden, wie die von den Basler Personalvertretungen heute ebenfalls eingereichten Vorschläge zeigen.

Saidou Alembo wehrt sich erfolgreich gegen den ersten Ausschaffungsversuch nach Gambia. Dabei erhielt er Rückendeckung von rund 40 solidarischen Menschen, die vor dem Ausschaffungsgefängnis Bässlergut (Basel Stadt) lauthals protestierten.

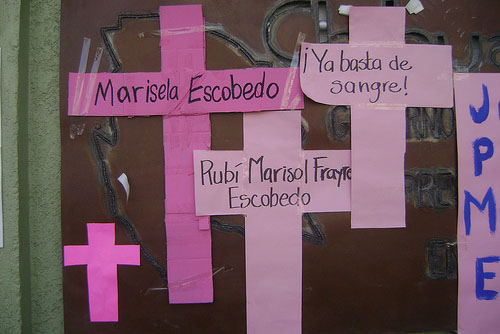

Saidou Alembo wehrt sich erfolgreich gegen den ersten Ausschaffungsversuch nach Gambia. Dabei erhielt er Rückendeckung von rund 40 solidarischen Menschen, die vor dem Ausschaffungsgefängnis Bässlergut (Basel Stadt) lauthals protestierten. Philipp Gerber (Oaxaca). Mexico verzeichnet ein massiver Anstieg der Gewalt: Zahlreiche Entführungen und Morde in den vergangenen zwei Wochen in Mexiko. Regierung setzt Schutzmassnahmen nicht um. Die mexikanische Friedensbewegung hat einen massiven Anstieg der Gewalt gegen Menschenrechtler beklagt. Gleich drei Aktivisten, die mit der Friedensbewegung um den Dichter Javier Sicilia zusammenarbeiten, wurden am 6. Dezember entführt.

Philipp Gerber (Oaxaca). Mexico verzeichnet ein massiver Anstieg der Gewalt: Zahlreiche Entführungen und Morde in den vergangenen zwei Wochen in Mexiko. Regierung setzt Schutzmassnahmen nicht um. Die mexikanische Friedensbewegung hat einen massiven Anstieg der Gewalt gegen Menschenrechtler beklagt. Gleich drei Aktivisten, die mit der Friedensbewegung um den Dichter Javier Sicilia zusammenarbeiten, wurden am 6. Dezember entführt. In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

Streumunition macht ganze Gebiete unbewohn- und -passierbar, tötet Tausende Zivilisten. Die barbarische Waffe soll nun endlich verboten werden, doch gegen die Ratifizierung des Verbots stellt sich die Schweizer Militär- und Bankenlobby. Um den Druck zu erhöhen, lanciert die GSoA eine Petition.

Streumunition macht ganze Gebiete unbewohn- und -passierbar, tötet Tausende Zivilisten. Die barbarische Waffe soll nun endlich verboten werden, doch gegen die Ratifizierung des Verbots stellt sich die Schweizer Militär- und Bankenlobby. Um den Druck zu erhöhen, lanciert die GSoA eine Petition. Nach unseren Erkenntnissen organisierte die Avalongemeinschaft am 12. November 2011 im Grossraum Luzern einen Vortrag. Als Redner waren bedeutende Vertreter der rechtsextremen Szene Deutschlands zu Gast. Ziel der Gemeinschaft ist es, die nationalsozialistische Ideologie wieder salonfähig zu machen.

Nach unseren Erkenntnissen organisierte die Avalongemeinschaft am 12. November 2011 im Grossraum Luzern einen Vortrag. Als Redner waren bedeutende Vertreter der rechtsextremen Szene Deutschlands zu Gast. Ziel der Gemeinschaft ist es, die nationalsozialistische Ideologie wieder salonfähig zu machen. Im kleinen «Mundwerk» war Grosses los: Freitag- und Samstagnacht feierte der vorwärts das traditionsreiche vorwärts-Fest. Die Redaktion des vorwärts freut sich über mehr als 200 Gäste, engagierte Bands und eine gelungene Party, die bis in die frühen Morgenstunden reicht. Der besondere Dank der Redaktion gilt allen, die halfen, das vorwärts-Fest auch dieses Jahr wieder zu ermöglichen. Ein Bilderrückblick.

Im kleinen «Mundwerk» war Grosses los: Freitag- und Samstagnacht feierte der vorwärts das traditionsreiche vorwärts-Fest. Die Redaktion des vorwärts freut sich über mehr als 200 Gäste, engagierte Bands und eine gelungene Party, die bis in die frühen Morgenstunden reicht. Der besondere Dank der Redaktion gilt allen, die halfen, das vorwärts-Fest auch dieses Jahr wieder zu ermöglichen. Ein Bilderrückblick.

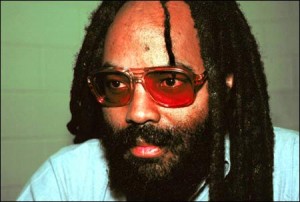

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird.

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird.