Vom 3. bis zum 10. Juni 2012 findet das Klimacamp zum ersten Mal im Stadtgebiet von Zürich statt. Hier versammeln sich aktive Menschen um sich zu vernetzen, gegenseitig voneinander zu lernen und um ein Leben im Einklang mit Natur und Umwelt (vor-) zu leben.

Vom 3. bis zum 10. Juni 2012 findet das Klimacamp zum ersten Mal im Stadtgebiet von Zürich statt. Hier versammeln sich aktive Menschen um sich zu vernetzen, gegenseitig voneinander zu lernen und um ein Leben im Einklang mit Natur und Umwelt (vor-) zu leben.

Die Welt bewegt sich – und wir bewegen uns mit ihr. Mehr oder weniger. Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich das Klima verändert. Und auch wenn es Argumente dagegen geben mag, so wird wohl kaum jemand abstreiten, dass die Jahreszeiten ihre Beständigkeit verloren haben und es noch nie so viele Umweltkatastrophen gab wie jetzt. Über die Thematik wird viel geredet und zu wenig Konkretes unternommen – dagegen setzen sich einige Menschen aktiv ein.

So treffen sich am 3. Juni 2012 um 14.15 Uhr Interessierte beim Bahnhof Stadelhofen, um zum Klimacamp zu spazieren und da mit dem Aufbau zu beginnen, damit am Montag das Programm mit Workshops, diversen Aktivitäten und künstlerischen Events beginnen kann. Um ein genaueres Bild vom Klimacamp zu erhalten, hier ein paar Fragen an einen jungen Mann, der sich aktiv mit der Umwelt auseinandersetzt und beim Camp und seiner Organisation mit anpackt:

Wer bist Du? Erzähl etwas über Dich.

Ich bin MO, 21 Jahre alt und selbständig als gelernter Schreiner, Bastler und Näher. Ich sehe mich ein bisschen als Lebenskünstler. Ein Interessengebiet von mir ist die Gartenarbeit zur Selbstversorgung und aktives «Radical Recycling». Und natürlich bin ich vernetzter Aktivist. Ich war in der Organisation vom Menschenstrom gegen Atom tätig und bin nun für das Klimacamp unterwegs. Bei AKW-Ade habe ich mich dafür eingesetzt, Menschen und Medien auf eine kreative Weise zu erreichen. Ich ernähre mich, ursprünglich aus tierrechtlicher Überzeugung, vegan – heute sehe ich auch Aspekte wie die Ökologie und den Welthunger.

Was sind deiner Meinung nach die grössten Umweltprobleme unseres Planeten?

Die Auswirkungen des Klimawandels wirken sich direkt auf die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt aus. Die hohen Temperaturen können viele Arten nicht überleben. Ein weiterer Punkt ist der Besitzanspruch, den der Mensch auf den Planeten erhebt – durch den vielen Arten ihren Lebensraum genommen wird. Die Ausfischung der Meere ist ein ähnlich trauriges Kapitel. Wir Menschen tun grundsätzlich viel zu viele Dinge, bei welchen wir die Auswirkungen nicht abschätzen können. Ein gutes Beispiel dafür sind die AKWs.

Wie siehst du diesbezüglich die Ursachen und Zusammenhänge?

Das übertriebene Wirtschaftswachstum in Zusammenhang mit unserer Konsumgesellschaft, in der unbewusstes Konsumieren von Dingen, die der Mensch nicht wirklich braucht, gefördert wird, führt zu immer mehr Energie- und Ressourcenverbrauch. Die einzelnen Menschen könnten dies durch ihr Verhalten beeinflussen, dafür müssten sie aber eine Änderung in ihrem Bewusstsein vollziehen.

Was ist dein Lösungsansatz zu der Thematik?

«Décroissance». Das Wirtschaftswachstum muss schrumpfen, die Produktion quantitativ reduziert werden. Die Denkweise muss verändert, nachhaltige Produktion gefördert werden. Dinge, wie radikales Recycling (direktes Recycling – z.B. Taschen aus alten Veloschläuchen oder Sonnenstoren hergestellt) sollen gefördert werden. Durch solche Schritte werden nicht nur Ressourcen gespart, sondern auch Kreativität gefördert. Das allgemeine Bewusstsein für Mobilität und Nachhaltigkeit muss verstärkt werden. Die Einzelperson bewirkt alleine wenig. Durch Vernetzung und Anregung des Umfeldes zum Mitmachen können Strukturen verändert werden. Konsequentes Vorleben von Ideologien und das Aufmerksam-Machen auf bestehende Missstände und verbesserungsfähige Situationen sind ein guter Anfang. Wer weiter gehen will, wird aktiv und fordert Konzerne bestimmt dazu auf, ihre Firmenpolitik zu verändern.

Ein Themenwechsel: Du hilfst bei der Organisation des Klimacamps mit. Was ist der Sinn hinter der Veranstaltung?

Ich denke, der Hauptpunkt besteht aus der Vernetzung von aktiven Leuten und dem Weitergeben von Wissen. Dazu kommen die Workshops, die helfen, sich theoretisches Wissen anzueignen und in die Praxis umzusetzen.

Was genau muss man sich unter dem Klimacamp vorstellen?

Das Klimacamp repräsentiert sich in einer bunten und kreativen Zeltstadt. Camp-Leben, veganes Essen. Die Küche wird teilweise offen sein, so dass man mithelfen und dabei etwas über das vegane Kochen lernen kann. Das Workshop-Programm macht den zentralen Teil aus. Der Wissensaustausch dazwischen ist aber genauso spannend und lehrreich wie die Workshops selber. Die TeilnehmerInnen lernen sich untereinander kennen und vernetzen sich.

Das Camp hat einen offenen Rahmen; es soll wachsen können. In den letzten Jahren waren wir so um die vierzig bis hundert Leute, dieses Jahr erwarten wir deutlich mehr. Sehr schön am Camp ist auch, dass es familienfreundlich und generationenübergreifend ist.

Weitere Infos unter: www.klimacamp.ch

Das Programm des Klimacamps

Das Klimacamp ist also ein Ort, um sich zu treffen, zu vernetzen, zu lernen und kreativ zu sein. Ein Ort, an dem Organisationen wie Greenpeace, SES, WWF und Tier-im-Fokus, aber auch Einzelpersonen wie die deutsche Kletteraktivistin namens «Eichhörnchen», ihr Wissen und Engagement mit einbringen.

Dies unter anderem mit Workshops, Infoveranstaltungen und Filmen mit Themen wie «Klima und Nutztierhaltung», «Medienarbeit-ABC», «Herstellen eines Pyrolyse-Ofens» und «Klimaskeptiker».

Am Samstag (9. Juni) ist im Rahmen des Camps eine direkte Aktion geplant: Grossverteilern soll die Verbindung von Soja in der Milch/Fleischproduktion mit Regenwaldabholzung und Klimazerstörung aufgezeigt werden.

Am Sonntag (10. Juni) findet zum Abschluss die Ausstellung «zwei Blicke in die Zukunft» statt. Hier sollen die Konsequenzen unseres Umgangs mit der Umwelt auf vielfältige Weise dargestellt werden. Wie an allen Aktionen des Camps sind auch hier TeilnehmerInnen jeglicher couleur willkommen. Ob mit von zu Hause mitgebrachten oder vor Ort ausgedachten Visualisierungen – es geht darum, aufzuzeigen, was passieren kann, wenn wir so weiter machen, oder aber was geschieht, wenn wir Menschen die Thematik endlich ernst nehmen und handeln.

Seit Sonntag, 3. bis hin zum 10. Juni dreht sich am Zürcher Platzspitz alles rund ums Klima. «Es geht darum, unsere Zukunft mitzugestalten. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe und deren verheerenden Folgen für das Leben auf der Erde ist es wichtig, sich auch mit den gesellschaftlichen Ursachen des Problems zu befassen», erklärt eine Mitorganisatorin.

Seit Sonntag, 3. bis hin zum 10. Juni dreht sich am Zürcher Platzspitz alles rund ums Klima. «Es geht darum, unsere Zukunft mitzugestalten. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe und deren verheerenden Folgen für das Leben auf der Erde ist es wichtig, sich auch mit den gesellschaftlichen Ursachen des Problems zu befassen», erklärt eine Mitorganisatorin.

Am 17. Juni wird schweizweit über das Referendum zur Managed Care-Vorlage abgestimmt. Diese will die Marktlogik im Gesundheitsbereich vertiefen und steht somit dem Recht auf den Zugang zur besten Behandlung für alle Menschen entgegen.

Am 17. Juni wird schweizweit über das Referendum zur Managed Care-Vorlage abgestimmt. Diese will die Marktlogik im Gesundheitsbereich vertiefen und steht somit dem Recht auf den Zugang zur besten Behandlung für alle Menschen entgegen.  Heute werden weltweit 43 Millionen Flüchtlinge gezählt, davon sind 26 Millionen so genannte «intern Vertriebene». Diese Menschen – unter ihnen viele Frauen und Kinder – mussten vor Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen flüchten. Sie alle sind äusserst verletzlich. Die wenigsten dieser Menschen gelangen nach Westeuropa oder gar in die Schweiz. Trotzdem wird die Asylpolitik der humanitären und den Menschenrechten verpflichteten Eidgenossenschaft immer unmenschlicher. Unser Land ist durch seine Waffenexporte an Staaten, die Krieg führen und foltern lassen, ein wenig mitverantwortlich dafür, dass Menschen fliehen.

Heute werden weltweit 43 Millionen Flüchtlinge gezählt, davon sind 26 Millionen so genannte «intern Vertriebene». Diese Menschen – unter ihnen viele Frauen und Kinder – mussten vor Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen flüchten. Sie alle sind äusserst verletzlich. Die wenigsten dieser Menschen gelangen nach Westeuropa oder gar in die Schweiz. Trotzdem wird die Asylpolitik der humanitären und den Menschenrechten verpflichteten Eidgenossenschaft immer unmenschlicher. Unser Land ist durch seine Waffenexporte an Staaten, die Krieg führen und foltern lassen, ein wenig mitverantwortlich dafür, dass Menschen fliehen. Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte.

Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte. Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen.

Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen. Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins.

Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins. Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.

Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.  Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen.

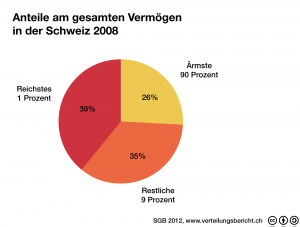

Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen. Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen.

Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen. Es war ein kämpferischer und starker 1. Mai in Zürich. An der Demonstration nahmen rund 12 000 Personen teil. Ein voller Erfolg und der Beweis, dass der internationale Tag der Arbeit an seiner Aktualität nichts eingebüsst hat.

Es war ein kämpferischer und starker 1. Mai in Zürich. An der Demonstration nahmen rund 12 000 Personen teil. Ein voller Erfolg und der Beweis, dass der internationale Tag der Arbeit an seiner Aktualität nichts eingebüsst hat.  Seit Mitte Juli 2011 stehen täglich 80 ArbeiterInnen der Jabil – einem Produktionsunternehmen von elektrotechnischen Teilen für die Telekommunikation – vor den Werktoren im mailändischen Cassina de› Pecchi und bewachen die Fabrik. Sie kämpfen gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze.

Seit Mitte Juli 2011 stehen täglich 80 ArbeiterInnen der Jabil – einem Produktionsunternehmen von elektrotechnischen Teilen für die Telekommunikation – vor den Werktoren im mailändischen Cassina de› Pecchi und bewachen die Fabrik. Sie kämpfen gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze. In Kolumbien wird der Gewerkschafter Luciano Romera von Paramilitärs ermordet. Der Nestlé-Konzern rückte ihn in die Nähe der Guerilla und sprach damit sein Todesurteil aus. Nun steht Nestlé vor Gericht.

In Kolumbien wird der Gewerkschafter Luciano Romera von Paramilitärs ermordet. Der Nestlé-Konzern rückte ihn in die Nähe der Guerilla und sprach damit sein Todesurteil aus. Nun steht Nestlé vor Gericht. Die Welt steckt in einer Krise und alle sozialen Organisationen mit ihr. Die Gewerkschaftsbewegung stellt dabei keine Ausnahme dar. Befindet sich der Syndikalismus nun in einer Krise aufgrund der Tatsache, dass sich der Kapitalismus selbst in einer Krise befindet, auf welche die Gewerkschaften keine Antworten geben können? Was ist zu tun?

Die Welt steckt in einer Krise und alle sozialen Organisationen mit ihr. Die Gewerkschaftsbewegung stellt dabei keine Ausnahme dar. Befindet sich der Syndikalismus nun in einer Krise aufgrund der Tatsache, dass sich der Kapitalismus selbst in einer Krise befindet, auf welche die Gewerkschaften keine Antworten geben können? Was ist zu tun? Officina Bellinzona: Fest zum Jahrestag des Sieges von 2008

Officina Bellinzona: Fest zum Jahrestag des Sieges von 2008 Mit dem Schwerpunkt «Gewerkschaften – Arbeitskämpfe – Widerstand» versucht der vorwärts, die aktuellen Klassenauseinandersetzungen in der Schweiz und anderswo zu beleuchten. Man muss die stattfindenden Kämpfe in ihrem globalen Rahmen betrachten und die Entwicklung der Krise mitdenken. Nur so kann man verstehen, was ihre Perspektive aber auch ihre Beschränkungen sind.

Mit dem Schwerpunkt «Gewerkschaften – Arbeitskämpfe – Widerstand» versucht der vorwärts, die aktuellen Klassenauseinandersetzungen in der Schweiz und anderswo zu beleuchten. Man muss die stattfindenden Kämpfe in ihrem globalen Rahmen betrachten und die Entwicklung der Krise mitdenken. Nur so kann man verstehen, was ihre Perspektive aber auch ihre Beschränkungen sind.