9. März 2012 – Nr 11/12 Im zweiten Teil des Berichtes über den politischen Prozess gegen die sozialistische Linke in Istanbul beschreibe ich den Prozesstag aus persönlicher Sicht. Die vielen Gespräche mit GenossInnen und die Teilnahme im stinkigen Gerichtssaal sind prägende Lebenserfahrungen. Sie haben Einfluss auf mein eigenes Bewusstsein und meine Persönlichkeit gehabt.

Am Morgen des Prozesstages wurde ich mit den Worten «Comrade, it’s time» geweckt. Die Weise wie wir in der Türkei als «Comrades» angesprochen wurden, war speziell für mich. Es fehlte dieser leicht scherzende Unterton, welcher in der Schweiz oft beim Wort Genosse mitschwingt. Die Anrede Comrade, auf Türkisch «Yoldash», zeugt von tiefem Respekt, von Freundschaft und Vertrauen. Der Ausdruck ist geprägt durch das Leid, welches unsere GenossInnen in der Türkei tagtäglich erfahren. Wir leiden hingegen nur unter GenossInnen, welche meinen, besser zu wissen, was wahr und was falsch sei und uns die Ohren wund predigen. In der Türkei erklärte mir niemand von oben herab den wahren Weg zum Sozialismus. Das Wort Genosse war, was es bedeutet: Die Anrede für Gleiche unter Gleichen, für Menschenmit welchen man zusammen diskutiert und zusammen arbeitet.

Ein Geheimdienstdokument

«Das Recht ist die Grundlage des Staates». Dieser Satz prangte in grossen Lettern über den schläfrigen Richtern. Doch sinnbildlich für die ganze Situation eines politischen Prozesses war, dass die meisten ZuschauerInnen den Satz kaum lesen konnten. Es wurde extra ein so kleiner Gerichtssaal gewählt, dass die Menschen dicht gedrängt, fast wie in einer Massentierhaltung, kaum Platz zum Atmen hatten. Als ich im Vorfeld an den Prozess und an das Gerichtsgebäude dachte, ging ich immer von einem repräsentativen, die Mächtigkeit des Staates zeigenden Bauwerk aus. Dem war nicht so. Es war ein alltägliches, nicht als Gericht erkennbares Bürogebäude. Nur die drei Gefangenentransporter und die drei Polizeimannschaftsbusse wiesen auf die Wichtigkeit des Gebäudes hin. Die Toilette war ungeputzt und es stank wie in einem Schweinestall. War dies auch der Grund dafür, dass viele Polizisten Gasmasken am Gürtel neben ihrem Knüppel hängen hatten?

Im stickigen Gerichtssaal hielt zuerst Hanefi Avc?, der ehemalige Polizeivorsteher, seine über einstündige Verteidigungsrede. Die einzige wirklich erkennbare Reaktion eines Richters war, Avc? nach 40 Minuten anzuhalten, langsam zum Schluss zu kommen. Dabei enthielt Avc?s Rede überaus brisante, den Prozess betreffende Informationen. Avc? verwies auf ein Geheimdienstdokument, in welchem festgehalten war, dass die militant-kommunistische Untergrundorganisation «Devrimci Karargah» (DK), die beiden Parteien «Sozialistisch Demokratischen Partei» (SDP) und «Plattform für gesellschaftliche Freiheit» (TÖP) als Pazifisten bezeichnet. Deswegen sei für DK eine Zusammenarbeit mit diesen Organisationen kategorisch ausgeschlossen. Zur Erinnerung: Den Angeklagten, hauptsächlich SDP- und TÖP-GenossInnen, wird vom Staat vorgeworfen, Teil der DK zu sein. Die Arbeit der Richter beschränkte sich hauptsächlich darauf, nach den Verteidigungsreden einer Anwältin oder eines Angeklagten mit schläfriger Stimme «der Nächste» zu sagen. Das einzige Mal, als sich ein Richter veranlasst sah, einem Angeklagten etwas zu entgegnen, war bei der flammenden Rede des TÖP-Genossen Tuncay Yilmaz. Fesselnd appellierte dieser an einen der Richter sinngemäss folgendermassen: «Seit über 500 Tagen sitze ich im Gefängnis. Wenn die TÖP eine terroristische Organisation ist, sagen sie es mir jetzt!» Der Richter entgegnete zwei Mal leicht empört lediglich, dass er dazu nichts sagen könne, da er auch nur ein einfacher Richter sei. Ob diese Empörung des Richters durch die Ungerechtigkeit des Prozesses oder wegen der Unverschämtheit von Tuncay hervorgerufen wurde, weiss ich nicht.

Kampf-, Gruss- und Liebesbotschaften

Diese visuellen, räumlichen und übel riechenden Umstände, führten den Satz «Das Recht ist die Grundlage des Staates» bereits vor Beginn ad absurdum. Über den Wahnwitz und die Hintergründe dieses Prozesses an sich, berichtete ich bereits ausführlich in der vorletzten Vorwärts-Ausgabe. Alle diese Eindrücke weckten ein spezielles Gefühl. Ein Gefühl, welches mir fremd und doch abstrakt bekannt war. Ich verspürte ein verwirrt-amüsiertes Kribbeln gemischt mit verwirrt-betroffener Ungläubigkeit. Es war das Gefühl, welches mich überkam, als ich Kafkas «Der Prozess» und «Das Schloss» gelesen hatte. Nach fünf Stunden wurde der Saal geräumt. Niemand wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Als die Gefangenen von den zehn Gendarmen hinausgeführt wurden, erhob sich ein riesiger Lärm. Die Menschen streckten ihre Arme den Gefangenen entgegen und ich hörte von überall her die Rufe «Yoldash! Yoldash!» Alle wollten ihre Freunde und GenossenInnen noch ein letztes Mal berühren, sei es auch nur mit einer Kampf-, Gruss- oder Liebesbotschaft. Vor dem Gerichtsgebäude trafen wir auf die AktivistInnen, welche vor dem Gebäude ausgeharrt hatten – unter strenger Beobachtung von gut 75 mit Knüppeln, Schildern und Gasmasken ausgerüsteten Polizisten. Parolen wurden gerufen und als die Gefangenentransporter losfuhren, versuchte man noch einen letzten Blick auf die GenossInnen zu werfen.

Brief an die Familie aus Istanbul

Der nächste Prozesstermin ist am 30. April 2012. Als ProzessbeobachterIn vor Ort zu sein, ist nicht nur wichtig, um Druck auf die Gerichte aufzubauen, sondern auch um die Moral der GenossInnen in und ausserhalb der Gefängnisse zu stärken. Persönlich ermöglicht es einem die Verhaltensweise der bürgerlichen Justiz zu erleben und zu verstehen, was ein «politischer Prozess» tatsächlich bedeutet. Eine solche Reise hat einen stark prägenden Einfluss auf das eigene Bewusstsein und die eigene Persönlichkeit. Exemplarisch hierzu ist die Mail, die ich am Vorabend des Prozesses an meine Eltern schrieb: «Das Erlebnis in Sulukule und die Erzählungen der GenossInnen zeigen mir einmal mehr die Unterdrückung, die Ausbeutung und den tatsächlichen Klassenkampf. Sulukule war die älteste Roma-Siedlung der Welt, welche nach über 1000 Jahren von der Regierung niedergewalzt wurde, um Eigentums-Luxus-Wohnungen zu bauen. (Mehr dazu im nächsten Vorwärts.) Solche Erlebnisse bestärken mich in meinem Bewusstsein, warum und wofür ich kämpfe. Ich bin tiefüberzeugt, bis ich sterbe für die revolutionäre Sache zu kämpfen. Liebe Eltern, die GenossInnen in Istanbul verkörpern das, was ihr mir als vertrauenswürdige Eigenschaften beigebracht habt: Offenheit, die sich in einem wachen Gesicht spiegelt und Ehrlichkeit, welche in einer festen Stimme hörbar ist.

Dank meiner türkischen GenossInnen weiss ich, dass ich mich nicht mehr verstecken muss, ohne ausschliessen zu wollen, dassman die gleiche Warmherzigkeit, Ehrlichkeit, Solidarität, Disziplin und Demut ebenfalls bei AnarchistInnen, (religiösen) SozialistInnen oder anderen für die Befreiung der Menschheit kämpfenden Menschen finden kann. Von nun an kann ich mit ehrlicher Überzeugung sagen: Ich bin Kommunist».

Nachtrag

In der Zwischenzeit (Ende August 2012) sind „nur“ noch 11 Genossen und Genossinnen in Untersuchungshaft. Zudem wurden weitere Genossen und Genossinnen angeklagt. Der letzte inhaftierte Genosse der TÖPG, Tuncay Yilmaz, wurde Anfang August überraschenderweise aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Prozess läuft weiter.

Seit Montag streiken in Chicago rund 30.000 Lehrer der öffentlichen Schulen für bessere Arbeitsbedingungen. Sie protestierten vor allem gegen ein neues Bewertungssystem für Lehrer, das nach Ansicht der Gewerkschaften zu stark auf dem Abschneiden ihrer Schüler bei Standardtests basiert. Dies könnte zur Entlassung von bis zu 6’000 Lehrern führen, befürchten Gewerkschaftler.

Seit Montag streiken in Chicago rund 30.000 Lehrer der öffentlichen Schulen für bessere Arbeitsbedingungen. Sie protestierten vor allem gegen ein neues Bewertungssystem für Lehrer, das nach Ansicht der Gewerkschaften zu stark auf dem Abschneiden ihrer Schüler bei Standardtests basiert. Dies könnte zur Entlassung von bis zu 6’000 Lehrern führen, befürchten Gewerkschaftler.

Tatsächlich haben die JungsozialistInnen einige Anträge bei der Debatte zum Migrationspapier durchgebracht. So zum Beispiel bei den Zwangsausschaffungen, die «kein letztes Mittel» mehr sein können. Bedenklich aber, dass die Zwangsausschaffungen bei der SP überhaupt ein Thema sind. Die Parteileitung wollte eine «Politik fordern, die dazu führt, dass das Instrument der zwangsweisen Ausschaffungen nicht zur Anwendung kommt», wie es in der Vorlage hiess. Was dies genau heissen sollte und vor allem in der Praxis aussehen sollte, bleibt wohl ein Geheimnis der SP-Parteiführung. Wobei es noch unklar ist, wie der Passus zu den Zwangsausschaffungen im Papier konkret ausformuliert werden wird. So erklärte ein Mitglied der Geschäftsleitung, dass es «keine generelle Ablehnung bedeutet.» Dazu sei die Problematik zu komplex, argumentierte die Geschäftsleitung.

Tatsächlich haben die JungsozialistInnen einige Anträge bei der Debatte zum Migrationspapier durchgebracht. So zum Beispiel bei den Zwangsausschaffungen, die «kein letztes Mittel» mehr sein können. Bedenklich aber, dass die Zwangsausschaffungen bei der SP überhaupt ein Thema sind. Die Parteileitung wollte eine «Politik fordern, die dazu führt, dass das Instrument der zwangsweisen Ausschaffungen nicht zur Anwendung kommt», wie es in der Vorlage hiess. Was dies genau heissen sollte und vor allem in der Praxis aussehen sollte, bleibt wohl ein Geheimnis der SP-Parteiführung. Wobei es noch unklar ist, wie der Passus zu den Zwangsausschaffungen im Papier konkret ausformuliert werden wird. So erklärte ein Mitglied der Geschäftsleitung, dass es «keine generelle Ablehnung bedeutet.» Dazu sei die Problematik zu komplex, argumentierte die Geschäftsleitung. Am Samstag, 8. September gingen in Thessaloniki anlässlich der Eröffnung der Internationalen Messe durch Ministerpräsident Samaras mehrere Zehntausend Menschen auf die Strasse, um gegen eine neue Kürzungswelle und gegen das Krisenprogramm der Troika zu demonstrieren.

Am Samstag, 8. September gingen in Thessaloniki anlässlich der Eröffnung der Internationalen Messe durch Ministerpräsident Samaras mehrere Zehntausend Menschen auf die Strasse, um gegen eine neue Kürzungswelle und gegen das Krisenprogramm der Troika zu demonstrieren. Die schweizerische Bundesanwaltschaft hat im Geldwäscherei-Skandal rund um den -malaysischen Oligarchen Musa Aman ein Strafverfahren gegen die UBS eingeleitet. Vorausgegangen war im April 2012 eine Strafanzeige des «Bruno Manser Fonds» (BMF) gegen die UBS, weil diese nachweislich über 90 Millionen US-Dollar Korruptionsgelder entgegennahm.

Die schweizerische Bundesanwaltschaft hat im Geldwäscherei-Skandal rund um den -malaysischen Oligarchen Musa Aman ein Strafverfahren gegen die UBS eingeleitet. Vorausgegangen war im April 2012 eine Strafanzeige des «Bruno Manser Fonds» (BMF) gegen die UBS, weil diese nachweislich über 90 Millionen US-Dollar Korruptionsgelder entgegennahm.

Neun verschiedene gesellschaftliche Gruppen und sieben Oppositionsparteien in Togo rufen die Frauen zum Sexstreik für eine Woche auf. Mit dieser Methode sollen die Männer dazu mobilisiert werden, Widerstand gegen die jahrzehntelange Herrschaft der Präsidentenfamilie Gnassingbe zu leisten und den Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen.

Neun verschiedene gesellschaftliche Gruppen und sieben Oppositionsparteien in Togo rufen die Frauen zum Sexstreik für eine Woche auf. Mit dieser Methode sollen die Männer dazu mobilisiert werden, Widerstand gegen die jahrzehntelange Herrschaft der Präsidentenfamilie Gnassingbe zu leisten und den Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen. Für den 22. September rufen die Gewerkschaften zu einer schweizweiten Demonstration für den «Werkplatz Schweiz» und für die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) auf. Unsere Solidarität mit den Arbeitenden dieses Sektors ist ein Muss. Genauso notwendig ist jedoch eine Reflexion der betrieblichen Auseinandersetzungen des letzten Jahrzehnts.

Für den 22. September rufen die Gewerkschaften zu einer schweizweiten Demonstration für den «Werkplatz Schweiz» und für die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) auf. Unsere Solidarität mit den Arbeitenden dieses Sektors ist ein Muss. Genauso notwendig ist jedoch eine Reflexion der betrieblichen Auseinandersetzungen des letzten Jahrzehnts.

Bürgerliche Parteien blockieren Schutz vor Subunternehmer-Lohndumping! In der Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) haben es die Vertreter der bürgerlichen Parteien abgelehnt, die Flankierenden Massnahmen mit einer echten Solidarhaftung zu verstärken.

Bürgerliche Parteien blockieren Schutz vor Subunternehmer-Lohndumping! In der Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) haben es die Vertreter der bürgerlichen Parteien abgelehnt, die Flankierenden Massnahmen mit einer echten Solidarhaftung zu verstärken. Ohne diesen Druck wüssten die direkt Betroffenen und wir jetzt nicht einmal, dass „für den Gemeinderat diese Unterbringungsform ebenfalls nicht befriedigend“ ist. Auch wenn sich damit niemand was kaufen kann: Es wäre immerhin mal eine Ausgangsbasis für eine Diskussion.

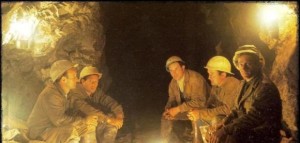

Ohne diesen Druck wüssten die direkt Betroffenen und wir jetzt nicht einmal, dass „für den Gemeinderat diese Unterbringungsform ebenfalls nicht befriedigend“ ist. Auch wenn sich damit niemand was kaufen kann: Es wäre immerhin mal eine Ausgangsbasis für eine Diskussion. Die Bergleute auf Sardinien kämpfen mit einer verzweifelten Aktion für ihre Jobs, das einzige italienische Kohlebergwerk ist von der Schliessung bedroht: Sie brachten 350 Kilo Sprengstoff in ihre Gewalt und besetzten die Mine in 400 Meter Tiefe. Damit wollen sie die Regierung unter Druck setzen. Seit Sonntag halten sie die Kohlenmine «Nuraxi Figus» im Südwesten Sardinien besetzt.

Die Bergleute auf Sardinien kämpfen mit einer verzweifelten Aktion für ihre Jobs, das einzige italienische Kohlebergwerk ist von der Schliessung bedroht: Sie brachten 350 Kilo Sprengstoff in ihre Gewalt und besetzten die Mine in 400 Meter Tiefe. Damit wollen sie die Regierung unter Druck setzen. Seit Sonntag halten sie die Kohlenmine «Nuraxi Figus» im Südwesten Sardinien besetzt. In der Schweiz kommt es häufiger zu Lohndumping als bisher angenommen. Dies legt eine Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) zum Gartenbau nahe. Darin zeigt der SGB, dass sich die Kontrolleure in diesem Sektor auf Richtwerte stützen, die im Vergleich zum üblichen Lohnniveau im Gartenbau viel zu tief angesetzt sind.

In der Schweiz kommt es häufiger zu Lohndumping als bisher angenommen. Dies legt eine Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) zum Gartenbau nahe. Darin zeigt der SGB, dass sich die Kontrolleure in diesem Sektor auf Richtwerte stützen, die im Vergleich zum üblichen Lohnniveau im Gartenbau viel zu tief angesetzt sind. Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) hat gestern voraussehbare Entscheide zur laufenden Asylgesetzrevision gefällt. Unter dem Druck der Kantone scheiterte die «Nothilfe für alle» erwartungsgemäss an der föderalistischen Hürde. Trotz kleiner Lockerungen bestätigte die SPK-S ansonsten die harte Gangart des Nationalrates. Die Rechnung der rechtskonservativen Verschärfungspolitiker geht somit auf.

Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) hat gestern voraussehbare Entscheide zur laufenden Asylgesetzrevision gefällt. Unter dem Druck der Kantone scheiterte die «Nothilfe für alle» erwartungsgemäss an der föderalistischen Hürde. Trotz kleiner Lockerungen bestätigte die SPK-S ansonsten die harte Gangart des Nationalrates. Die Rechnung der rechtskonservativen Verschärfungspolitiker geht somit auf.  In Südafrika streiken seit dem 10. August tausende Minenarbeiter für eine Erhöhung ihrer kärglichen Löhne. Vor einigen Tagen hat die Polizei ein Blutbad unter ihnen angerichtet. Nach offiziellen Zahlen wurden 34 Arbeiter getötet und dutzende verletzt. Die Blutspur führt auch in die Schweiz.

In Südafrika streiken seit dem 10. August tausende Minenarbeiter für eine Erhöhung ihrer kärglichen Löhne. Vor einigen Tagen hat die Polizei ein Blutbad unter ihnen angerichtet. Nach offiziellen Zahlen wurden 34 Arbeiter getötet und dutzende verletzt. Die Blutspur führt auch in die Schweiz. Ist es die schiere Angst vor dem «schwarzen Mann», welche die aktuelle Stammtischpolitik im Asylwesen prägt? Zur enthemmten Debatte im Nationalrat.

Ist es die schiere Angst vor dem «schwarzen Mann», welche die aktuelle Stammtischpolitik im Asylwesen prägt? Zur enthemmten Debatte im Nationalrat.