Am Rande der Zeit oder Bebels Tod

Hans Peter Gansner. Am 13. August 2013 wird sich das Todesdatum des sozialistischen «?Arbeiterkaisers?» August Bebel zum 100. Male jähren. August Bebel starb in Bad Passugg ob Chur. Die Gedenkvorbereitungen sind jetzt schon in vollem Gange. Ich habe aus diesem Anlass ein Theaterstück geschrieben, das eben als Buch herausgekommen ist, und ich im Folgenden den vorwärts-LeserInnen vorstelle.

Aus dem vorwärts vom 23. Juni. Unterstütze uns mit einem Abo!

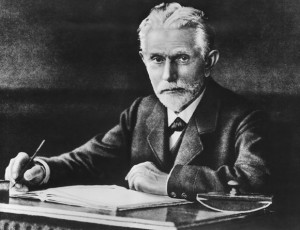

Wie lebten am Vorabend des Ersten Weltkriegs Jugendliche in unseren Gegenden? Wie waren die Familien-, Lehr- und Arbeitsbedingungen damals in Graubünden? Was taten die damaligen Arbeiterorganisationen? Diese spannenden historischen Themen stelle ich in meinem neuen Stück «Bebels Tod» lebendig dar und möchte damit die Bündner Vergangenheit anhand eines beinah vergessenen Kapitels Sozialgeschichte wieder zu dramatischem Leben erwecken. Denn in Passugg verstarb am 13. August (!) 1913 der grosse deutsche Arbeiterführer August Bebel, dem man zu seiner Zeit die halb spöttischen, halb respektvollen Übernamen «Arbeiter-Kaiser» und «Roter Kaiser» verlieh, und den man seiner markanten Gesichtszüge wegen mit einem «ehrwürdiger alten Adler» verglich. Nach der längst fälligen Götterdämmerung des Personenkults mit den «grossen Männern» der Geschichte seit dem Ende des 20. Jahrhunderts scheint es endlich angezeigt, diese auch einmal in Gesellschaft der «kleinen Leute» zu zeigen; vielleicht werden sie so ihre Bedeutung von neuem, aber diesmal ganz unpathetisch, als gewöhnliche Menschen wie du und ich nämlich, als Menschen von hier und heute unter Beweis stellen können. Diese «Grossen» bekommen dann sozusagen eine zweite Chance, nachdem man sie mit monströsen Pharaonen-Begräbnissen beerdigt zu haben glaubte. Immerhin wurde August Bebels Beisetzung 1913 in Zürich zum «grössten Begräbnis aller Zeiten in der Stadt Zürich» mit einer halben Million Menschen im Trauerzug. (Siehe den im Buch abgedruckten Essay von Urs Kälin «Das Begräbnis des ‹roten Kaiser›»). Und alle, welche die Gewalt kennen, mit der die Rabiusa, die «Wütende» also, durch ihre enge Schlucht aus dem Schanfigg herunter und hinaus Richtung Churer Rheintal ins Freie drängt, werden das Rollen, Rauschen, Zischen, Gischten, Donnern und Toben dieses einmaligen und bis heute undomestiziert gebliebenen Bergbachs in diesem historischen Drama über den «Shadow Emperor of the German Workers», wie der Historiker W. H. Maehl schrieb, wiedererkennen.

Der «Arbeiter-Kaiser» in der Rabiusa-Schlucht

August Bebel gehörte einst zu den bekanntesten deutschen Politikern. Als Gegenspieler Bismarcks und des Kaisers Friedrich Wilhelm II., der in seinem Wahn den Ersten Weltkrieg lostrat, machte er zwar Weltgeschichte, konnte aber ihren fatalen Lauf nicht ändern, obwohl er bis in seinen letzten Lebenstagen in Bad Passugg oben mit ganzer Kraft für die Erhaltung des Weltfriedens kämpfte. Seine Briefe aus Passugg legen ein beredtes Zeugnis ab von einem Menschen, der im eigentlichen Sinne bis zum ultimativen Herzschlag versuchte, das Schlimmste zu verhindern. Dass dem Soldatensohn, der 1840 in extrem ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, einst diese weltgeschichtliche Rolle zukommen würde, hätte ihm wohl niemand an seiner Wiege prophezeit. Diese bestand nämlich aus nichts anderem als einem Haufen aus feuchtem Stroh und befand sich in einer Kasematte der Kaserne von Deutz-Köln, wo sein Vater und wenig später sein Stiefvater förmlich verhungerten. Bebel, später gelernter Drechsler geworden, schloss sich 1860 der Arbeiterbewegung an und wurde einer ihrer begabtesten Redner. Schon 1867 wurde er als Mitbegründer der Sozialdemokratischen Deutschen Arbeiterpartei (SPD) in den Deutschen Bundestag gewählt. Wegen der Verfolgung durch die Bismarck‘schen Sozialistengesetze psychisch und physisch geschwächt, weilte er im Alter wegen seines Herzleidens immer häufiger in der Schweiz. Mit seinem Weltbestseller «Die Frau und der Sozialismus» wurde er Multimillionär. Sein Zürcher Freund, der Arzt Ferdinand Simon, begleitete ihn immer öfter zu Kuraufenthalten in verschiedene Kurorte Graubündens, gegen Schluss zunehmend nach Passugg, was dem greisen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte grosse Linderung brachte. Passugg war damals berühmt für die Heilung von Herzleiden, und man hatte bei Bebel Herzrhythmusstörungen festgestellt. Die Schweiz und Passugg war ihm so «eine Art zweiter Heimat geworden», wie er 1912 dem sozial engagierten Dichter des Naturalismus, Gerhart Hauptmann, schrieb. Am 13. August, nach einem knappen Monat Kur, entschlief er 1913 friedlich während seines letzten Kuraufenthaltes. Und ganz bestimmt wird niemand dem Autor des vorliegenden Theaterstücks nun deshalb einen Vorwurf machen, wenn er den Tod dieses bedeutenden Menschen, eines der bedeutendsten des 19. Jahrhunderts, etwas dramatisiert hat, um die Zerrissenheit der Epoche und die Bedrohung, die über ihr lag, dramaturgisch schärfer hervortreten zu lassen.

Bebel warnte früh vor der Kriegsgefahr.?.?.

Einige könnten vielleicht mäkeln, es sei keine besonders gute Reklame für Passugg, dass Bebel dort gestorben sei. Aber man kann doch mit Fug und Recht sagen, dass er weniger lang gelebt hätte, wenn ihn, den Nimmermüden, Immergestressten, sein Freund und Arzt Ferdinand Simon, sein Schwiegersohn, nicht hin und wieder von Zürich, dem internationalen Unruheherd, ins ruhige Passugg hinauf verfrachtet hätte. Leider ist sein Arzt und Schwiegersohn dann noch vor ihm gestorben. Vor den Vätern sterben zu gewissen Zeiten nicht nur die Söhne, sondern vor den Patienten auch die Ärzte. Bis an sein Lebensende hatte August Bebel vor der drohenden Kriegsgefahr gewarnt; er schrieb: «Alsdann wird in Europa der grosse Generalmarsch geschlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer, die Männerblüte der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander ins Feld rücken. Was wird die Folge sein? Hinter diesem Krieg steht der Massenbankrott, steht das Massenelend, steht die Massenarbeitslosigkeit, die grosse Hungersnot…» Dies schrieb Bebel, visionär, schon im November 1911. Leider vergebens: ein Rufer in der Wüste .?.?.

Das Leben der Bündner Jugend am Vorabend des Ersten Weltkriegs.?.?.

Sicher haben die (damals noch weitgehend) unberührte Landschaft Graubündens und die pralle, lebensvolle Bergwelt um die Rabiusa-Schlucht, nicht zuletzt aber auch die lebenslustig zu Tale hüpfenden, gischtenden, übermütig schäumenden, rauschenden und singenden Fluten der Rabiusa zu August Bebels lebensbejahender Philosophie bis zum Schluss und trotz aller Schatten, die sich über seiner Gesundheit und über der Weltpolitik zusammenbrauten, wesentlich beigetragen. So gesehen wäre er vielleicht ohne die Kur in Passugg und ohne das «Passuggerwasser», (wie man es früher in Anlehnung zum weltweit bekannten «Vichywasser» nannte) noch früher gestorben… (Auch wenn die Rabiusa natürlich zu gewissen Zeiten auch recht «rabiat» sein kann und dann einem Leidenden eventuelle eher wenig Trost bringt…) Die Dialektik dieser dauernd wechselnden Wassermelodie, zwischen Angst und Hoffnung, Wut und Beruhigung, Zorn und Gewissheit changierend, spielt durch die dramaturgische Konzeption des Stücks: Komödie, Farce und Tragödie durchdringen sich, wie im echten Leben eben…! Der allerletzte Brief, der letzte Text von deiner Hand in der mehrbändigen, viel hundertseitigen Gesamtausgabe seiner Schriften (das Gesamtwerk Bebels erscheint im saur-Verlag, München), ein Brief, den er in Bad Passugg geschrieben hat, zeugt noch von ungebrochenem Unternehmungsgeist, beflügelt vom Geist des «Theophil»- und «Helene»-Mineralwassers: der 73-Jährige bereitete in der Tat bis zur letzten Minute Reisen und Kongresse vor.

Bebel war der Vereiniger

Jean Ziegler schreibt zum Stück: «Am Saum der Zeit oder Bebels Tod von H.P. Gansner ist ein Meisterwerk! – Willy Brandt hatte mir vor Jahren Bebels Biografie und fast alle Reden geschenkt. Er trug auch Bebels Uhr. Bebel war der Vereiniger, das lebende Beispiel der kämpfenden Sozialdemokratie. Hätte er 1914 noch gelebt, hätte es keinen ‹Burgfrieden›, keinen Zerfall der Zweiten Internationale und wahrscheinlich (fast sicher) keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Dass H.P.Gansner ihn mit einem so klugen, brillanten Theaterstück ehrt, finde ich hervorragend und für unsere Zeit sehr nützlich.»

«Am Rand der Zeit oder Bebels Tod» von Hans Peter Gansner, Edition SIGNAThUR, Dozwil. Herausgegeben von Bruno Oetterli Hohlenbaum, Buchgestaltung: Belinda Oetterli, mit einem Essay von Dr. Kälin vom Schweizerischen Sozialarchiv, Zürich, 128 Seiten mit diversen zeitgenössischen Abbildungen.

21.00 Franken/16,80 Euro. ISBN 978-3-908141-33-4.

Bezugsquellen?:

Im Buchhandel auf Bestellung oder direkt bei EDITION SIGNAThUR,

CH 8582 Dozwil TG,

E-Mail: signathur@gmx.