Die Lage in Ägypten hat sich nach der Massenmobilisierung vom 30. Juni und der darauffolgenden Verhaftung des Präsidenten Mursi dramatisch zugespitzt. Eine Analyse dieser instabilen Phase der ägyptischen Revolution gibt Sameh Naguib, führendes Mitglied der «Revolutionären Sozialisten». Das Interview wurde von Rosemary Bechler geführt.

Die Lage in Ägypten hat sich nach der Massenmobilisierung vom 30. Juni und der darauffolgenden Verhaftung des Präsidenten Mursi dramatisch zugespitzt. Eine Analyse dieser instabilen Phase der ägyptischen Revolution gibt Sameh Naguib, führendes Mitglied der «Revolutionären Sozialisten». Das Interview wurde von Rosemary Bechler geführt.

Gerade wurde eine neue Regierungsmannschaft in Ägypten ernannt. Kannst du uns etwas über ihre Zusammensetzung sagen? Und auch, ob sie breite Unterstützung hat und sie auf eine Art den Aufstieg liberal-demokratischer Ideen repräsentiert?

Nein, tut sie nicht. Sie besteht vorwiegend aus liberalen Technokraten mit Verbindungen zu einigen der neu entstandenen liberalen Parteien, darunter «Ad-Dustur» – die von el-Baradei vor etwa 18 Monaten gegründete Verfassungspartei – und die so genannte «Ägyptische Sozialdemokratische Partei». Aber auch sie ist nicht sozialdemokratisch, sie ist eine liberale, eine neoliberale Partei. Diese beiden Parteien sind nach dem revolutionären Umsturz entstanden und haben kaum Massenbasis, weil sie so neu sind. Sie stellen aber vier Minister. Der Premierminister und sein Vertreter für die Wirtschaft sind beide aus der «Sozialdemokratischen Partei». Und ich glaube, sie stellen zwei weitere Minister, die direkt von der Armee in die Posten hochgedrückt wurden. Es gibt auch einige Technokraten aus der Mubarak-Ära. Sie agieren jetzt wieder ganz offen.

Wurden sie deswegen ausgesucht, weil sie eine nicht so schlimme politische Vergangenheit haben?

Überhaupt nicht. Ich gebe dir ein Beispiel: Der Verkehrsminister stand bereits in der Verantwortung, als Ägypten den schlimmsten Eisenbahnunfall seiner ganzen Geschichte erlebte. Und General as-Sisi, ist stellvertretender Premierminister, Verteidigungsminister und zugleich Armeechef. Er ist bei fast allen Ministerrunden dabei.

Aber haben wir es nicht mit einer Armee zu tun, die sich bald von der politischen Bühne verabschieden will?

Sie steht sehr im Vordergrund. Formell will sie sich zurückziehen. Es wurde ein Prozess beschlossen, es gibt einen Präsidenten, einen Verfassungsrichter und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist sie sehr präsent. Wir haben es nur mit einer zivilen Fassade zu tun, dahinter verbirgt sich die Macht des Militärs. Nichts geschieht ohne Sisis Einverständnis. Er hält alle Zügel in der Hand, genau so wie damals Feldmarschall Tantawi, als er und der Oberste Militärrat (SCAF) das Land regierten nach dem Sturz Mubaraks bis zur Wahl Mursis im Sommer 2012.

Würdest du der Ansicht zustimmen, dass der 30. Juni im weitesten Sinne den Aufstieg liberaler Ideen steht?

Der 30. Juni war ein höchst komplexer Tag. Sein Verlauf verwirrt die Menschen überall, sowohl in Ägypten als auch ausserhalb, weil er zwei parallele Prozesse beinhaltete. Auf der einen Seite hatten wir eindeutig eine revolutionäre Welle von Abermillionen Ägyptern. Auf der anderen Seite haben die Armee und das alte Regime diese noch nie dagewesene Mobilisierung genutzt, um sich wieder in den Sattel zu hieven und sich der Muslimbruderschaft zu entledigen. Formell betrachtet haben wir es daher eindeutig mit einem Putsch zu tun. Das ist offensichtlich. Das Militär hat den Präsidenten entfernt, und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Er war der gewählte, demokratisch gewählte Präsident, somit handelt es sich um einen Putsch. Aber gleichzeitig gab diese enorme Eruption, grösser noch als der Aufstand von 2011. Das hat es noch nie gegeben. Sie war dehnte sich geographisch viel weiter aus und fand auf dem Höhepunkt der bisher grössten Streikwelle überhaupt statt. In den Monaten vor dem 30. Juni – das weisst du vielleicht nicht – hatte Ägypten das höchste Niveau an Streikaktivitäten, nicht nur in der Geschichte Ägyptens, sondern der ganzen Welt, mit etwa 500 Streiks pro Woche, im Durchschnitt! Aber um nochmals auf deine Frage zurückzukommen: Um sich sowohl im Inneren als auch nach aussen – vor allem gegenüber dem Westen ist das wichtig – zu legitimieren, hat sich der Putsch ein gewisses liberales Image gegeben. Daher wurden all diese Leute mit einem gutem demokratischem Ruf wie el-Baradei an die Spitze gesetzt, ganz so, als ob wir es mit einem echten demokratischen Prozess zu tun hätten. Zudem kontrollieren diese Leute und ihre Finanziers die ägyptischen Medien. Sie haben die grössten Privatmedien zu ihren Diensten, die von den Milliardären kontrolliert werden, die diese beiden Parteien unterstützen.

Und es sind die gleichen Medien, die die Landschaft ziemlich einseitig dominiert haben und sich explizit gegen Mursi aufgestellt haben?

Extrem Anti-Mursi, es war nichts weniger als eine Art Hysterie, die sich gegen die Muslimbruderschaft richtet. Das heisst nicht, dass die Muslimbruderschaft diese Kritik nicht verdienen würde: Ihre Regierung war wirklich schlimm. Erst neulich haben sie bestehende Vorbehalte zwischen den Religionen angefacht und auch aggressive, frauenfeindliche Parolen ausgegeben. Und es blieb nicht nur bei der Verbreitung dieser schrecklichen Ideen. Insbesondere haben sie kein einziges der langen Liste an Problemen gelöst, obgleich sie genau dafür ihren Regierungsauftrag erhalten hatten. Doch das Bild, das die privaten Medien so eifrig propagieren, ist: « Wir wollen mit ihnen allen nichts zu tun haben», mit der Muslimbruderschaft überhaupt, weil sie «Faschisten und Reaktionäre» sind.

Wenn ich richtig liege, werden sie derzeit als «Terroristen» beschrieben?

Ja, jeder, der sie unterstützt oder verteidigt, wird als «Terrorist» bezeichnet. Und den Medien gelingt es, die Feindseligkeit gegen die Muslimbruderschaft bis zur Hysterie zu treiben. Das ist extrem gefährlich, weil wir in Ägypten eine grosse christliche Minderheit von mindestens zehn Prozent der Bevölkerung haben. Wenn diese Art Hass gegen die Muslimbruderschaft geschürt wird und daraus tatsächlich physische Übergriffe erwachsen, gegen Männer mit Bart oder Frauen, die den Niqab tragen – und das passiert tagtäglich, rund um die Uhr – und jemand dabei stirbt, dann wird man sagen, es war die Muslimbruderschaft, die ihn umgebracht hat. Es ist immer ihre Schuld.

Und welche Position beziehen die Tamarod-Rebellen oder andere führende Persönlichkeiten angesichts dieser Eskalation der Gewalt?

Tamarod begann als eine einfache demokratische Initiative, die sich sehr schnell verbreitete. Es sind aber die Armee, die Geheimdienste und das alte Regime, die das Geld und die Macht haben. Und nachdem die wichtigsten Anführer von Tamarod im Fernsehen neben dem General auftraten, der die Absetzung Mursis verkündete, waren die revolutionären Kräfte auf einmal isoliert. Heute ist man entweder Unterstützer der Armee oder man wird zu der Muslimbruderschaft gezählt. Es ist derzeit sehr schwierig, in Ägypten irgendeine unabhängige Position zu vertreten.

Vergleichen wir das mit der Situation in der Türkei, wo wir eine sehr interessante horizontale Bewegung erleben, die von Taksim und anderen öffentlichen Plätzen aus in die Gesellschaft greift, dabei allerdings jene 50 Prozent der Wählerschaft, auf die Erdogan so stolz ist, nicht erreicht. Es entsteht diese tragische Spaltung, die wir auch während der Ereignisse in Tunesien erlebten. Welche Kräfte sind deiner Ansicht an der Aufrechterhaltung dieser Spaltung in Ägypten beteiligt?

Die Armee, die Geheimdienste und die Medien, und sie setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein. Sie bezahlen beispielsweise Schergen, um Frauen anzugreifen, und schieben das dann den Muslimbrüdern in die Schuhe, nur um diesen Hass zu schüren. Nicht, dass die Muslimbruderschaft solche Handlungen nicht beginge. Sie tun auch solche Dinge, weil sie in einer Spirale von Racheakten verfangen sind. Das ist nachvollziehbar. Sie wurden rausgeworfen und in eine Ecke gedrängt. Sie waren der Überzeugung, an einem demokratischen Prozess beteiligt zu sein. Sie verzichteten auf jegliche Gewalt, stellten sich zur Wahl und gewannen. Und jetzt sind sie wieder auf den Strassen, ganz so, als ob das alles nicht stattgefunden hätte. Daher kannst du dir gut vorstellen, dass die Abenteurer in ihren Reihen immer mehr zur Gewalt neigen. Es ist wie Algerien, wo in den 90er Jahren ein blutiger Bürgerkrieg tobte. Auch dort wurden die Islamisten der Islamischen Heilsfront FIS in eine Ecke gedrängt. Sie hatten sich im Dezember 1991 an den Wahlen beteiligt und sich so demokratisch wie nur möglich gegeben. Und dann wurden die Wahlergebnisse einfach nicht anerkannt.

Gibt es seitens irgendwelcher unabhängiger Medien Versuche, Gewaltakte zu untersuchen?

Nicht wirklich. Wir haben keine unabhängigen Medien. So was gibt es nicht. Alle sind gegen die Muslimbruderschaft gerichtet. Eins muss ich hier noch einmal hervorheben, denn wenn ich das nicht tue, kann das zu einem späteren Zeitpunkt gegen mich verwendet werden: Ich verteidige nicht die Muslimbruderschaft.

Das verstehe ich. Aber wenn es keine unabhängigen Medien gibt, was sagen dann die Menschen auf den Strassen über diese Gewalt? Gibt es da Versuche, die Ereignisse objektiv zu erfassen? Oder sind sie in diesen Feindbildern restlos verfangen?

Es gab ernsthafte Diskussionen über das Massaker, das vor ein paar Wochen stattgefunden hat, als siebzig Mitglieder der Muslimbruderschaft vor der Präsidentengarde, dem Offiziersklub, in dem Mursi vermutlich festgehalten wird, niedergemetzelt wurden. Die Medien behaupteten einfach, die Muslimbruderschaft habe einen gewalttätigen Angriff gestartet. Aber die Präsidentengarde ist hochgesichert. Es ist eine mit Panzern gesicherte Festung. Es ergibt doch keinen Sinn für Anhänger der Muslimbruderschaft, sie erstürmen zu wollen. Und selbst wenn, ist das noch keine Rechtfertigung, Menschen auf offener Strasse zu erschiessen. Die jüngsten unabhängigen Berichte von Ärzten, die die Leichenhäuser aufgesucht haben, bezeugen, dass diese Menschen inmitten des Gebets erschossen wurden. Es ist ein schreckliches, absolut schreckliches Massaker. Es wird aber von den ägyptischen Medien durch die Bank weg geleugnet, von der sogenannten liberalen Presse Ägyptens. Das sind Liberale einer ganz besonderen Art. Und die Ärzte, die als Zeuge aussagten, müssen nun einen hohen Preis dafür zahlen.

War das der Zeitpunkt, an dem die lokalen Medien begannen, die Muslimbruderschaft als «Terroristen» zu bezeichnen?

Ja, genau. Nachdem man ihnen in den Kopf geschossen hatte. Wir meinen, dass wir konsequent alle Formen von Diskriminierung und Unterdrückung bekämpfen müssen, denen die Islamisten ausgesetzt sind, ganz gleich ob sie umgebracht oder verhaftet oder ihre Satellitenkanäle und Zeitungen geschlossen werden. Denn was den Islamisten heute widerfährt, kann morgen ohne Weiteres den Arbeitern und den Linken widerfahren. Es kann daher nicht überraschen, wenn die Muslimbruderschaft die Beteiligung an einer Interimsregierung nach dem 30. Juni ablehnte – falls man sie überhaupt gefragt hat.

Meinst du nach dem Putsch? Wie hätten sie sich beteiligen können? Sie hätten doch unmöglich vor ihre Anhänger treten können und sagen, «wir finden uns damit ab, dass euer gewählter Präsident nicht mehr Präsident ist. Und wir sind bereit, weiter mitzumachen».

Es gab einen Punkt während der Verhandlungen nach dem 30. Juni, als es danach aussah, dass die salafistische Partei an-Nur möglicherweise als Brücke zwischen beiden Seiten dienen würde.

Kannst du uns mehr zu ihrer derzeitigen Positionierung sagen?

Die salafistischen Parteien unterhalten historisch enge Beziehungen mit Saudi-Arabien, dem saudischen König und dem saudischen Regime. Das ist bis heute der Fall. Das saudische Regime hasst die Muslimbruderschaft regelrecht. Aus einem einfachen Grund: es sieht in Mubarak einen gestürzten Monarchen, der ins Gefängnis geworfen wurde … und genau davor haben sie Angst. Sie unterstützen daher vorrangig die Salafisten, an erster Stelle die Nur-Partei. Die Salafisten konnten mit der finanziellen Unterstützung der Saudis ab 2006 mehrere Fernsehkanäle betreiben. Und Mubarak gab ihnen auch die erforderlichen Lizenzen, weil er mit ihrer Hilfe den Einfluss der Muslimbruderschaft zurückdrängen wollte. Diese Regierungskoalition war also von vornherein keine Liebesbeziehung, und das erklärt, warum die Salafisten zunächst auf die Liberalen und die Armee zugingen. Während der Zeit ihrer Regierungsbeteiligung waren sie Mursis Verbündete, aber schon damals gab es viele Spannungen. Die MB gab ihnen keine wichtigen Ministerposten. Die Salafisten wollten die Scharia in der Verfassung festschreiben, aber Mursi unternahm keinerlei Schritte in diese Richtung. Daher verbrachten sie ihre Zeit mit solchen Fragen wie: Warum wird Alkohol nicht verboten? Warum gibt es keine Kleidervorschriften für Frauen? All diese einfachen Dinge, für die sich auch die Muslimbruderschaft vor ihrem Machtantritt aussprach. Als der 30. Juni kam, da brauchten die Armee und Sisi eine Art islamisches Feigenblatt, also einen oder zwei Minister in untergeordneten Ressorts. Gerade genug, um zu zeigen, dass es sich nicht um einen Putsch gegen den Islam handele. Das Massaker an den Muslimbrudern machte eine solche Beteiligung für die Nur-Führung natürlich vollkommen unmöglich, da sie ihre jungen Anhänger nicht vor den Kopf stossen konnten. Die hätten niemals akzeptiert, dass man betende Menschen auf der Straße einfach hinmetzeln liess. Die Partei wird aber auch weiter hin und her schwanken. Sie ist sehr opportunistisch. Sie behauptet mittlerweile, Mursi hätte den Putsch abwenden können, wenn er mit der Armee und dem Geheimdienst besser zusammengearbeitet hätte. In Wirklichkeit hat Mursi alles getan, um die Armee versöhnlich zu stimmen. Die unter seiner Koalitionsregierung verabschiedete Verfassung war schlimmer noch als die Mubaraks hinsichtlich der weitgehenden Machtbefugnisse der Armee, daher auch die Ankündigung der Armee gleich nach dem 30. Juni, sie wolle gar keine neue Verfassung, lediglich einige Korrekturen der Mursi-Verfassung. Warum? Weil sie die Artikel über die Armee nicht antasten wollen. Darin steht klipp und klar, dass das Armeebudget allein von der Armee bestimmt wird ist und niemand anderes sich darin einzumischen hat. Sie sieht die Aufrechterhaltung der Militärgerichtsbarkeit gegen Zivilisten vor. Darin wird ein nationaler Sicherheitsrat aus insgesamt 14 Mitgliedern festgeschrieben, in dem das Militär die Mehrheit haben muss: 8 Militärs gegen 6 Zivilisten. All diese Grundsätze wurden zu Artikeln der Verfassung, die nicht geändert werden können. Das wollen sie so beibehalten.

Kannst du mir dann sagen, warum Mursis Präsidentschaft so katastrophal erfolglos verlief? Ich habe gehört, dass die Probleme mit den Benzinverknappungen und Unterbrechungen in der Wasser- und Stromversorgung zu Zeit Amtszeit Mursis nach seiner Absetzung geringer geworden sind. Glauben die Leute, dass womöglich Sabotage im Spiel gewesen ist?

Ja, es sah danach aus. Natürlich haben die Menschen Mursi, dem Präsidenten, die Schuld für diese Probleme gegeben. Er hatte doch die Macht, solch einfache Dinge zu regeln. Und jetzt bessert sich die Lage wieder. Das legt nahe, dass die Geschäftsleute und die Bürokratie des alten Regimes immer noch über genug Einfluss verfügten, um Sand ins Getriebe zu streuen und Mursi zu sabotieren. Die Energieversorgungskrise ist ganz real – das steht ausser Frage – aber sie hatte noch nie solche Ausmaße wie zuletzt während der extremen Hitzeperiode. So etwas haben wir noch nie erlebt. Es gab fast überhaupt kein Benzin mehr. Die Stromausfälle waren im ganzen Land allgegenwärtig, was dazu führte, dass Lebensmittel verdarben – mit schrecklichen Folgen vor allem für arme Menschen. Das Problem mit dem Benzin und dem Diesel betraf nicht nur den Verkehr. Beispielsweise hatten auch Bauern keinen Zugang zu Diesel, um ihre Wasserpumpen zu betreiben. Es war einfach zum verrückt werden -Tag für Tag diese ständigen Plagen für die Menschen im ganzen Land.

Von möglicher Sabotage abgesehen, wieso sank Mursis Stern so rapide?

Erstens versuchte die Muslimbruderschaft die Überreste des alten Regimes und die Armee zu besänftigen, so dass sie nicht einmal für jene selbstverständliche Gerechtigkeit einer Übergangszeit sorgen konnte, um all jene Offiziere und Beamten zur Rechenschaft zu ziehen, die Menschen umgebracht und sich mit Blut besudelt hatten. Sie unternahm nichts gegen sie. Und das war doch eine der zentralen Forderungen des Aufstands: Wir müssen diese Leute, die so viele junge Menschen umgebracht haben, zur Verantwortung ziehen. Sie unternahm nichts in der Richtung. Sie hofften, einen Deal mit den Sicherheitskräften zu schliessen, um sie der Muslimbruderschaft gegenüber weniger feindlich einzustimmen. Genau darum ging es, und sie liessen sie ungeschoren davonkommen. Zweitens setzten sie Mubaraks Wirtschaftskurs einfach fort. In mancherlei Hinsicht befand sie sich sogar rechts von Mubarak, mit Blick auf den Wirtschaftsliberalismus. Die Privatisierungen gingen zügig voran. Sie sagten, es ginge nur darum, Auslandsinvestitionen zu sichern, und dafür müsse man die Bedingungen des IWF akzeptieren. Den versprochenen Kredit haben sie nie erhalten. Aber das war, was sie vorhatten. Nach einem solch gewaltigen revolutionären Aufschwung kann man Kürzungsmassnahmen nicht einfach verabschieden und hoffen, damit durchzukommen. Nach all dem, was die Menschen durchgemacht haben, um Änderungen zu erreichen, nach all den Opfern werden sie solche eine Austeritätspolitik nicht einfach hinnehmen. So konnte die Muslimbruderschaft während ihrer Regierungszeit keines ihrer Ziele umsetzen. Hätte die Mehrheit den Eindruck bekommen, sie würde sich in Richtung der revolutionären Forderungen bewegen, hätte sie sicher an der Macht halten können. Doch wegen des angestrebten Kompromisses konnte sie nicht einmal die prominentesten Leute des alten Regimes, jene mit Blut an den Händen, vor Gericht stellen. Die Armeegeneräle etwa, Tantawi und all die anderen – Mursi und seine Regierung empfingen sie stattdessen mit offenen Armen. Eine der zentralen Forderungen während der Herrschaft des Obersten Militärrats( SCAF) war, dass diesen Leuten wegen der vielen Hundert Toten auf den Strassen der Prozess gemacht wird.

Doch nur ein Jahr später scheinen Millionen Ägypter auf den Strassen die wiederaufgekommene alte Parole «Die Armee und das Volk sind eine Hand» zu teilen. Wie erklärst du dir das?

Viele der Menschen, die am 30. Juni auf die Strassen gingen, waren zum ersten Mal in ihrem Leben politisch aktiv. Sie haben die Erfahrung der direkten Konfrontation mit der Armee noch nicht gemacht, und die Armeeführung handelte sehr klug und griff auf alle möglichen Tricks zurück. Erstens behauptete sie von sich, sie habe mit Tantawi nichts zu tun. Bei ihr handele es sich um eine neue Armeeführung. Es sei eine jüngere Führung, die keine Korruption in den eigenen Reihen dulde und in keiner Verbindung mit dem alten Regime stünde, obwohl Sisi selbst noch von Mubarak ernannt wurde und einer seiner Generäle war. Dann führte die ägyptische Armee diese Flugschauposse über Kairo auf, die die Nationalflagge in den Himmel Kairos malte und Herzen in die Luft zeichnete! Für ihre Charmeoffensive gaben sie wirklich alles. Es wäre allerdings meiner Meinung nach falsch anzunehmen, dass die Flitterwochen von Volk und Armee von Dauer sein werden. Erstens sind nicht alle beteiligt. Es gibt etliche Schichten junger Menschen, die vom ersten Tag an der Revolution beteiligt waren und sehr wohl von der Rolle der Armee wissen. Zweitens lernen die Menschen in Ägypten aus ihren Erfahrungen. Sie sagten das erste Mal, die Armee sei grossartig, als diese Mubarak des Amtes enthob und sich weigerte, in die Menge zu schiessen. Es brauchte damals mehrere Monate, damit Leute ihre Meinung zu ändern begannen und die neue Parole «Nieder mit der Armee, nieder mit den Generäle» aufgriffen. Ich glaube, das wird wieder passieren. Der Grund dafür liegt in dem Wesen der neu eingesetzten Regierung. Auch hier keine Kursänderung, überhaupt keine Aussicht auf Verbesserung.

Du schreibst, dass die Muslimbruderschaft nicht eine einzige der Forderungen der Revolution umgesetzt hat. Aber was auch immer seine Versprechungen, kannst du ernsthaft schon nach 100 Tagen an der Regierung entscheidende Schritte in Richtung soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde erwarten? Die findest du nirgendwo auf der Welt …

Ein einfaches Beispiel. Mursi hatte es in der Hand, ein Gesetz zur progressiven Besteuerung einzuführen, aber er tat es nicht. Er hätte die Vermögen von Mubaraks Geschäftsfreunden und Handlangern verstaatlichen können. Er lieaa sie unberührt. Nimm Ahmed Ezz, ein Mubarak nahe stehender Milliardär, einer aus dem Klan, der seine Fabriken, die grössten Stahlbetriebe nicht nur Ägyptens, sondern in ganz Nahost, immer noch besitzt, obwohl er eine siebenjährige Gefängnisstrafe wegen Geldwäsche absitzt. Natürlich umfasst die Muslimbruderschaft viele Strömungen. Mit der Zeit entstand in der Jugendorganisation eine klare Spaltung zwischen zwei Flügeln – einer konservativen Strömung, die nach immer strengerer islamischer Gesetzgebung ruft, und einer anderen, die eine Interpretation der Scharia mit Betonung auf Gerechtigkeit legt, die eine Umverteilung des Reichtums verlangt. Jetzt, nach dem 30. Juni sind all diese Debatten spurlos von der Bildfläche verschwunden und die Muslimbruderschaft steht zusammen wie ein Mann. Wenn deine Führer ins Gefängnis geworfen und deine Leute auf der Strasse niedergeschossen werden, dann überwiegt das Gefühl der Loyalität und verdrängt alle anderen Gesichtspunkte.

Damit deutest du an, dass ein breiter Teil der Anhängerschaft der Muslimbruderschaft, der potenziell für viele der revolutionären Forderungen hätte gewonnen werden können, nunmehr von den Mursi-Kritikern abgeschnitten ist?

Ja. Es ist der Versuch, zu teilen um zu herrschen. Aber das wird, so denke ich, nicht lange währen. Die Menschen werden sehr schnell lernen, genauso wie sie in der Vergangenheit gelernt haben, dass diese Regierung nichts ändern wird. Und sie werden lernen, dass die Repression, die sich zunächst gegen die Muslimbruderschaft richtet, bald gegen Arbeiter, gegen die Linke, gegen jeden, der seinen Mund aufmacht, richten wird. Wenn du diese Sicherheitskräfte einmal losgelassen hast, werden sie nicht bei der Bruderschaft Halt machen – ganz bestimmt nicht. Und es tun sich innerhalb der Opposition erste Differenzen auf zwischen jenen, die sich voll auf die Seite der Armee und des alten Regimes stellen mit dem Argument, die Muslimbruderschaft sei eine faschistische, reaktionäre Kraft, gegen die wir uns mit jedem verbünden müssen, der diesen Feind niederwerfen will – und einem kleineren Gegenpol von Organisationen, Gruppierungen und Jugendbewegungen, die vom ersten Tag an eine zentrale Rolle in der Revolution gespielt haben und argumentieren, dass unser Hauptfeind der Staat ist und das Mubarak-Regime der Hauptfeind bleibt. Wir werden uns nicht auf die Seite der Überreste des Mubarak-Regimes oder der Armee schlagen, ungeachtet der Tatsache, dass wir auch zur Muslimbruderschaft in Opposition standen. Wir waren an zentraler Stelle an der Bewegung für die Absetzung Mursis beteiligt, aber wir wollten, dass die Menschen Mursi absetzen, nicht die Armee. Wir haben all das nicht durchgestanden, damit die Armee wieder an die Macht kommt und Mubaraks Schergen erneut Ministerposten bekleiden.

Aber auf der anderen Seite haben sie die Herzen und die Fahnen des ägyptischen Nationalismus, nicht wahr?

Ja, sie beziehen sich auf Nassers Erbe, das stimmt – denn auch Nasser war an einem Putsch beteiligt. Einem, aus dem allerdings schnell in eine ganze Kette von wichtigen Reformen erwuchsen, reale Reformen, die auch den Bauern enorme Erleichterungen brachten.

Das war eine nationale Befreiung … und die Armee war heldenhaft.

Im Jahr 1956 war es eine nationale Befreiung, und wenn du heute den Fernseher einschaltest, wirst du von nasseristischen Liedern über die Armee nur so überschwemmt! «Die Armee des Volkes, dies ist die Volksarmee!» Das ist zentral. Das ist die Art, wie sie reden. Der andere Teil ist das drohende terroristische Chaos. Wenn wir nicht die Lage fest in den Griff bekommen, wenn wir die Muslimbruderschaft nicht entscheidend schlagen, werden wir am Ende den gleichen Terror wie in Algerien haben, wir werden syrische Verhältnisse bekommen.

Es gab doch eine Zeit, da schien die Mehrheit der Menschen in Ägypten die ständige Unruhe einfach satt zu haben. Hat die Periode der vermehrten Streiks im Vorfeld des 30. Juni nicht dieses Gefühl von Chaos verstärkt?

Nein, nein. Der 30. Juni hat das Niveau der Mobilisierung erhöht, vor allem in Hinsicht auf soziale und wirtschaftliche Forderungen. Jetzt haben wir eine neue Regierung, und die Menschen sagen, «das ist die Regierung der Revolution, erfüllt unsere Forderungen!» Die städtischen Mittelschichten haben natürlich das Chaos satt, die Strassenblockaden und so weiter. Nun geht die Armee dazu über, dieses Chaos als Ausgangspunkt für eine verallgemeinerte Strategie zu nutzen. Es geht nicht mehr nur darum, die Besetzungen öffentlicher Plätze durch die Muslimbruderschaft aufzulösen, sondern streikende Arbeiter oder Bauern, die eine Hauptstrasse oder Eisenbahnlinie blockieren, mit Gewalt zu entfernen. Daher ist es so wichtig, konsequent all das zurückzuweisen, was der Muslimbruderschaft angetan wird. Wenn wir in dieser Frage nicht konsequent sind, dann wird es später umso schwerer sein, hinterher andere Gruppen zu verteidigen. Es ist in der gegenwärtigen Lage allerdings sehr schwierig, konsequent zu sein.

Und was ist mit dem scharfen Vorgehen auf der Sinai-Halbinsel?

Das Mubarak-Regime hatte den Sinai praktisch aufgegeben. Selbst der Erwerb der ägyptischen Staatsbürgerschaft war für junge Menschen im Sinai extrem schwierig. Es handelt sich dabei um eines der grössten Touristengebiete Ägyptens, vor allem der südliche Sinai. Die Bewohner Sinais dürfen aber dort nicht arbeiten, und sie dürfen auch kein Land besitzen. Sie wurden ernsthaft unterdrückt. Nachdem du so Jahre erlebt hast, trittst du plötzlich in eine revolutionäre Ära ein. Da denken sich die Menschen im Sinai, auch sie haben ein Anrecht, davon zu profitieren. Vielleicht erhalten sie die Staatsbürgerschaft, oder sie können Land erwerben. Aber nichts dergleichen geschah. In der Anfangszeit der Revolution begannen Waffen in den Sinai einzusickern. Die Grenzen waren nicht gut bewacht, so dass viele der Beduinenstämme schwer bewaffnet sind. Dass manche im Verlauf ihres Aufstands zu radikalisierten Islamisten wurden, überrascht nicht. Was wir jetzt erleben ist, dass die Armee mit dem Einverständnis Israels ihre Kräfte in ganz Sinai aufmarschieren liess, um diese angeblich «terroristische» Bewegung niederzuschlagen. Diese Menschen werden mittlerweile in den Medien als Teil einer terroristischen Verschwörung porträtiert, die das Ziel verfolgt, Mursi wieder an die Macht zu verhelfen.

Es scheint, als ob diese terroristische Bedrohung in ganz Nahost zugange ist, immer da, wo die Gefahr einer echten Veränderung droht?

Absolut. Und dann explodieren Bomben an irgendwelchen Orten. Erst neulich wurden Polizisten durch eine Bombe in Mansura getötet. Es wurde behauptet, die Muslimbruderschaft habe die Bombe gelegt. Wir wissen es nicht. Das algerische Szenario ist eine reale Gefahr … in Algerien wusste man nie, wer die Haupttäter waren. War es die islamistische Bewegung? Waren es die radikalisierten Elemente der Salafisten? War es die Armee? Waren es die Geheimdienste? Alle hatten ihre Finger im Spiel, aber genau wusste es niemand. Daher konnte jede Militäroperation in Algerien als Antwort auf die Islamisten dargestellt werden. Diese Gefahr droht uns auch in Ägypten. Genau so wie in Syrien kann die Lage vollkommen ausarten.

Kann sich die Revolution davor schützen?

Ja, das glaube ich schon. Erstens hat sich das Bewusstseinsniveau in Ägypten dank der enormen Beteiligung an den Massendemonstrationen und Streiks unglaublich rasch entwickelt. Wir haben ein hohes Niveau an politischem Bewusstsein. Lassen sie sich durch die von der Armee initiierte Medienpropaganda beeinflussen? Sicher. Aber nicht für lang. Das haben wir gelernt aus diesen ersten zweieinhalb Revolutionsjahren: Die Menschen lernen sehr wohl aus ihren Erfahrungen.

Genau, lass uns etwas näher eingehen auf die Art des politischen Bewusstseins, von dem du sprachst. Welche Lehren zog die Arbeiterbewegung aus den Kämpfen im Vorfeld der Revolution von 2011, und dann in der Zeit danach, in diesem ungeheuren Auf und Ab der Erhebung?

Das Erste, was man bei solchen Massenbewegung dieses Ausmasses beobachten kann, ist die Entwicklung von Ideen direkter Demokratie bei den Menschen. Sie geben sich nicht mehr damit zufrieden, alle vier Jahre zwischen verschiedenen Teilen der Elite wählen zu dürfen.

Meinst du mit direkter Demokratie einfach die schieren Zahlen, die draussen auf den Plätzen waren?

Die grossen Ansammlungen auf den öffentlichen Plätzen sind ein Teil davon. Aber viele glauben, es würde sich dabei um einen führungslosen Prozess handeln. In allen Revolutionen gibt es Führung. Entscheidungen werden nach einem abgesprochenen Prinzip gefällt. Es ist ausserordentlich demokratisch, und die beteiligten Menschen lernen, was direkte Demokratie ist, was es bedeutet, persönlich an den Entscheidungen mitzuwirken. Wohin soll die Demonstration gehen? Wollen wir Gewalt einsetzen oder nicht? Wie werden wir unsere Demonstration schützen? All diese Fragen sind Gegenstand einer demokratischen Debatte und Entscheidungsfindung. Das Gleiche gilt für die Streikbewegung. Was sollen wir tun, wenn der Besitzer den Betrieb schliesst? Sollen wir die Fabrik besetzen? Sollen wir die Fabrik selbst leiten? Es gibt allerlei Entscheidungen, die die Menschen lernen zu fällen. Dabei entwickeln sie eine Art demokratisches Engagement, das weit über den begrenzten demokratischen Rahmen hinausgeht, den wir sonst überall kennen. Noch eins: Die Menschen haben nicht vier Jahre gewartet, bis Mursi seine Amtszeit beendet hatte, um dann den nächsten zu wählen. Sie entschieden sich kollektiv dafür, ihn nach einem Jahr abzusetzen. Dieser Bruch mit demokratischen Gepflogenheiten ist ein Nährboden für Ideen von direkter Demokratie. «Wir können uns etwas anderes vorstellen – das beinhaltet Entscheidungen, die auf den Strassen, in den Betrieben, auf Massenversammlungen gefällt werden, und nicht innerhalb dieses engmaschigen Überwachungssystems.»

Von weitem hat es den Anschein, als ob diese direkte Demokratie nur ein Wort kennt: «Nein» – Nein zu zwei aufeinanderfolgenden Präsidenten beispielsweise. Aber was du beschreibst, ist doch etwas ganz anderes.

Ja, denn die Menschen sagen nicht bloss: «Okay, den sind wir nun los …» Nein, sie debattieren: «Okay, was folgt nun? Was wollen wir jetzt tun? Wie wollen wir das gestalten? Welche Haltung nehmen wir der Armee gegenüber ein? Die Armee geniesst im Augenblick hohe Popularität. Aber was hat sie wirklich vor? Welche Art Regierung wird aus dem Ganzen entstehen? Wer bestimmt überhaupt, wer Minister wird und wer nicht? Wie kommt es, dass die Leute aus der Mubarak-Zeit jetzt wieder in der Regierung sitzen? All diese Debatten finden in Kaffeehäusern, in den Betrieben, auf den Strassen statt … das ganze Volk ist daran beteiligt.

Als ich mich mit der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung näher auseinandersetzte, die diesen Entwicklungen in Ägypten vorausging, wurde mir diese nicht als eine sich allmählich entwickelnde kohärente Dachorganisation beschrieben. Sondern eher als von einer «interaktiven Dynamik» gekennzeichnete Bewegung – was mich an die Occupy-Bewegung erinnerte.

Diese Occupy-Bewegungen müssen als Lernprozess aufgefasst werden. Menschen, die an einer grossen Besetzungsbewegung teilgenommen haben, sind nicht mehr die gleichen wie vorher. Sie nehmen die ganzen Erfahrungen und die Inspiration wieder mit nach Hause. Das wird dann auf andere Formen von Aktivismus und direkter Demokratie übertragen. Es geht nicht nur um das Besetzen von Plätzen. Die Menschen werden weiterhin politisch aktiv bleiben. Und wenn sie wütend sind, werden sie wieder demonstrieren, weil sie das Gefühl für die eigene Macht gewonnen haben, das durch die Beteiligung an einer grossen Bewegung entsteht. Und wenn das für «Occupy Wall Street» gilt, überlege dir, was es für die Situation in ganz Ägypten bedeutet, hundert- und tausendfach potenziert. Jeder kennt irgendjemand, der an den Protesten teilgenommen hat. Alle, auch die Wehrpflichtigen, was in meinen Augen ein entscheidender Faktor in der zukünftigen revolutionären Entwicklung sein wird.

Ich habe viele Presseberichte über die Rolle der Arbeiterbewegung im gesamten revolutionären Prozess gelesen. Es sind akademische Studien – andererseits, wann bekommt man die Ansichten eines Gewerkschaftssekretärs in den britischen Medien serviert? Es hat mich daher überrascht zu lesen, dass die Tamarod-Organisatoren die Gewerkschaftsführer aufgefordert haben, auf den Demonstrationen am 30. Juni keine sichtbare Präsenz in Form von Gewerkschaftsfahnen zu zeigen.

Ich glaube, das hängt mit dem auf die Armee orientierten Teil der Bewegung zusammen. Die Armee wollte der Arbeiterklasse keine sichtbare Rolle einräumen. Sie wollte, dass dies ein Moment nationaler Einheit wird. Die ägyptische Fahne, das war es dann. Alle stehen zusammen – die Überbleibsel des alten Regimes, Revolutionäre, Linke, Großunternehmer – alle zusammen und sonst nichts. Es gab Einschränkungen, nicht nur für die Gewerkschaften, sondern für alle Gruppierungen. Wir hatten das gleiche Problem, so dass die «Revolutionären Sozialisten» sich für eine riesige rote Fahne wie auf türkischen Demonstrationen entschieden, mit Bildern der Märtyrer darauf gemalt, so dass niemand dagegen was sagen konnte. Und wir hatten auch unsere roten Fahnen. Aber die unabhängige Gewerkschaftsbewegung, an der wir seit Jahren engstens beteiligt sind, nahm im Jahr 2006 und 2007 ihren Anlauf. Auf unserer Website wirst du ausführliche Berichte über alles, was sie erlebt hat, finden. Wir haben mehrere Broschüren herausgebracht, mit Streikstatistiken, Auflistungen von Forderungen, welche davon politischer Natur und welche wirtschaftlicher, und in welchem Zusammenhang sie mit den revolutionären Wellen stehen. Denn wir erleben, dass jede politische Protestwelle anschliessend in einen Aufschwung von wirtschaftlichen Forderungen und Arbeiterstreiks übergeht. In der Frühphase, als nur sehr wenige daran glauben konnten, dass da etwas Konkretes herauskommen kann, müssen solche wirtschaftlichen und sozialen Forderungen als mutige Akte des Widerstands erschienen sein.

Ich habe hier das Zitat eines der Anführer des Mahalla-Streiks, Kamal al-Fayoumi, der sagt: «Der Mahalla-Streik im Jahr 2006 war wie eine Kerze, die den Arbeiter im ganzen Land den Weg zeigte, und dass ein friedlicher Streik möglich war, dass wir der Ungerechtigkeit und der Korruption trotzen können». Für wie bedeutsam hältst du diese Funken in der Geschichte des Aufstands?

Sie waren ganz zentral. Vorranging ging es um den Aufbau von Selbstvertrauen, dass friedliche Demonstrationen möglich sind. Und kollektive Aktion: ein neues Gefühl, dass wir die Dinge durch kollektives Handeln verändern können. Die Revolution von 2011 hätte ohne den ersten Schritt der Mahalla-Arbeiterinnen im Jahr 2006 und 2007 mit ihren massiven, hundert Prozent friedlichen Betriebsbesetzungen nicht stattgefunden. Männer und Frauen gemeinsam. Christen und Muslime gemeinsam. Sie haben mit allerlei Tabus gebrochen. In der Folge liessen sich viele Frauen scheiden, weil sie sich weigerten, wieder nach Hause zu gehen! Der erste grosse Streik in Mahalla im Dezember 2006 wurde von Frauen angeführt. Die Mahalla-Textilfabrik ist die grösste in Nahost und ganz Afrika und war sogar einmal die grösste der Welt. Das war natürlich bevor die Chinesen auf die Bühne traten. Die Konzentration von Arbeitskräften erinnert an jene Englands im 19. Jahrhundert. Es waren mal 40 000 Beschäftigte, heute sind es immerhin noch 27 000. Es ist ein Riesenbetrieb, der seit den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts stets im Mittelpunkt der Arbeiterbewegung stand. Als sie dann streikten und tatsächlich gewannen und nicht nur ihre rein gewerkschaftlichen Forderungen durchsetzten, sondern auch die Entfernung des korrupten Managements, da ging eine Welle durch die gesamte ägyptische Arbeiterklasse. Mit dem Effekt, dass eine Industrie nach der anderen sich dieser Bewegung anschloss. Daraus entstand die grösste Streikwelle der ägyptischen Geschichte während der Jahre 2007 und 2008. Das Ergebnis war die Herausbildung neuer, unabhängiger Gewerkschaften. Übrigens: Kamal al-Fayoumi ist Mitglied unserer Partei, ein sehr guter Kerl. Es gibt zwei unabhängige Gewerkschaftsverbände. Der erste entstand nach dem riesigen Streik der Steuerbeamten – einem grossen, unterbezahlen Teil der Arbeiterklasse, die etwa 300 ägyptische Pfund (rund 45 Euro) im Monat verdienten. Dieser Streik wurde angeführt von, dem Mann, der jüngst zum Minister für Arbeit im neuen Kabinett ernannt wurde (Kamal Abu Eita). Die Bewegung breitete sich vor der Revolution noch langsam aus, hob aber nach der Revolution richtig ab, so dass die unabhängigen Gewerkschaften mittlerweile über zwei Millionen Mitglieder zählen.

Was hältst du von seiner Ernennung – ist doch Grund für Genugtuung?

Klar, ein Teil der Arbeiter sagt: «Okay, jetzt haben wir unseren Mann im Ministerium, also, gib uns, was wir fordern: Wir wollen einen Mindestlohn, wir wollen einen Maximallohn. Und so weiter». Aber in Wirklichkeit sind seine Hände gebunden, denn es ist eine neoliberale Regierung, der es um die Durchsetzung einer Austeritätspolitik geht und diesen Forderungen nicht nachgeben wird. Andere Minister haben ihn bereits gewarnt: «Wenn wir die Löhne zu stark anheben, bekommen wir Inflation. Und wenn die Inflation zunimmt…». Und sie sind es, die über die Wirtschaft entscheiden, nicht er. Daher glaube ich, dass er einen grossen Fehler gemacht hat, als er diesen Job annahm. Die Arbeiter sollten ihn unter Druck setzen, wo nur möglich. Und ich hoffe, er tritt bald zurück. Ich kenne ihn sehr gut, ich habe mit ihm sehr eng zusammengearbeitet.

Warum glaubst du hat er den Posten angenommen?

Er ist Nasserist, und Nasseristen haben allerlei konfuse Vorstellungen über die Armee. Sie glauben tatsächlich, dass die Armee eine Kraft für das Gute werden kann.

Welcher Unterschied besteht zwischen den beiden unabhängigen Gewerkschaftsverbänden? Ist die Arbeiterbewegung in der Frage von Mursis Präsidentschaft gespalten?

Überhaupt nicht. Es sind zwei Organisationen entstanden infolge trivialer Auseinandersetzungen um die Führung. Beide sind selbstverständlich Anti-Mursi. Mursi hat die unabhängigen Gewerkschaften stark bekämpft. Auch hier gab seine Regierung ihr Bestes, um die Gewerkschaftsbürokratie des alten Regimes zufrieden zu stellen, und wiegelte sie gegen die neuen Gewerkschaften auf. In der Verfassung von 2012 ist das Recht zur Gründung von Gewerkschaften allerdings verankert. Entscheidender waren aber die Gerichtsurteile über Fragen der Privatisierung. Es ging um Firmen, die korrupt geführt wurden und die Gerichte die Wiederverstaatlichung verfügten. Aber Mursi hat diese Urteile nie umgesetzt. Zugleich entstand eine neue Gewerkschaftsbürokratie, die sich gegen Streiks aussprach und ein einvernehmliches Verhältnis zwischen Kapitalisten auf der einen und Arbeitern auf der anderen Seiten kultivieren wollten. Diese Bürokratie entwickelte sich schnell im gleichen Dachverband der unabhängigen Gewerkschaften. Diese Bürokratie findet ihre adäquate Vertretung im neuen Minister für Arbeit. Das ist die Logik, die hinter seiner Bereitschaft stand, den Job anzunehmen.

Im März 2011 gab es die Erklärung der Gewerkschaftsrechte, in der Organisations- und Versammlungsfreiheit, sowie ein Tarifrecht gefordert wurde. Welche Forderungen wurden aufgestellt?

Es gab die Forderung, dass die von den Eigentümern geschlossenen Betriebe von den Arbeitern übernommen werden sollten. Es hat auch mehrere entsprechende Versuche in verschiedenen Industriezweigen gegeben. Es ist aber nicht leicht. Die Streiks im Gesundheitswesen sind ein gutes Beispiel dafür, worum es geht, nämlich um die Entfernung von Hierarchien, vor allem zwischen den Berufsständen. Wir reden hier nicht von Klassenspaltung, denn Ärzte verdienen nicht viel in Ägypten. Aber es gibt diese Hierarchie. Die alte Hierarchie im Gesundheitswesen wurde geschleift, so dass Ärzte, Krankenschwestern, Techniker und die Reinigungskräfte alle Teil einer Gewerkschaft sind und die klassischen Methoden der Arbeiterbewegung einsetzen: Streiks, Demonstrationen, Besetzungen. Die gleichen Ansätze sehen wir auch im Bildungswesen und bei Rechtsanwälten. Sie alle werden gewissermassen zu einem Teil der Arbeiterbewegung. Besonders interessant in dieser Hinsicht war übrigens die Forderung der Ärzte, das Gesundheitsbudget von derzeit 4 Prozent des Inlandsprodukts auf 15 Prozent zu erhöhen. Sie fordern also nicht einfach höhere Gehälter. Es ist eine Forderung, die eine Verbesserung der Lebensumstände für alle Menschen bedeutet, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen und ordentliche Leistungen wollen. Somit weitet sich der Kampf aus. Auf der einen Seite hast du eine Regierung, die den Ärzte vorwirft, mit ihren Streiks Menschen umzubringen: «So viele Menschen werden sterben …» Ich glaube, ihr kennt diese Litanei ganz gut. Und dann hast du die Antwort der Ärzte und Krankenschwestern, die sagen: «Nein, wir tun das für diese Menschen. Diese Menschen sterben jeden Tag, weil nicht genügend Geld vorhanden ist, um die nötige Medizin und das Material zu kaufen. Wir haben nicht genügend Betten , es fehlt an Personal im Gesundheitswesen». Es gab auch mehrere Versuche, Krankenhäuser ganz gebührenfrei zu managen, ausserhalb der Kontrolle durch das alte System. Das hat auch mancherorts für eine Weile funktioniert. Und jedes Mal sammeln die Menschen neue praktische Erfahrungen.

Aber Anfang 2012 wurde doch auch ein Gesetz verabschiedet, das Streiks verbietet?

Das war das Militär. Das Gesetz blieb aber vollkommen wirkungslos, weil sie es inmitten einer grossen Streikwelle verkündeten und die Streiks einfach fortgesetzt wurden. Sie konnten nicht Arbeiter verhaften oder erschiessen zu einem Zeitpunkt, als das Vertrauen in die Revolution so gross war. Das wäre zu gefährlich für sie gewesen.

Das ist eine nicht zu unterschätzende Errungenschaft des revolutionären Prozesses.

Allerdings. Es ist sehr schwierig für das Militär, jetzt auf den Stand von früher zurückzukehren. Arbeiter beteiligten sich aktiv an der Tamarod-Kampagne, wobei sie nicht nur Hunderte und Tausende Unterschriften sammelten, sondern auch Kampagnenbüros eröffneten und in direkter Zusammenarbeit mit der Tamarod-Zentrale ihre Aktivitäten koordinierten. Sie bereiteten Akte des zivilen Ungehorsams vor, um notfalls Regierungseinrichtungen schliessen zu können. Wenn die Armee nicht interveniert und durch einen Putsch Mursi selbst entfernt hätte, hätte sich daraus sehr schnell ein Generalstreik entwickeln können. Das ist der Grund, warum sie jetzt diese Angst vor Terrorismus und ein falsches Nationalismusgefühl schüren müssen, um allerlei Ängste zu schaffen, die sich gegen die Arbeiter wenden lassen.

Das «ägyptische Zentrum für Wirtschaftliche und Soziale Rechte» berichtete in diesem Jahr in einem für die Vereinten Nationen verfassten Bericht, dass Arbeiterforderungen auf zunehmende Gewalt stossen würden. Inwieweit stimmt das?

Es ist in der Tat so, dass die Polizei nach dem 30. Juni wieder verstärkt in Aktion tritt. Aber auch in der langen Phase, da sie sich zurückhielten, griffen die Eigentümer von Privatbetrieben und die Regierung ebenfalls zur Gewalt gegenüber Arbeitern. Fabrikbesitzer heuerten oft Schläger an. Hass gegen andere Religionen und Konfessionen ist ebenfalls eine nützliche Waffe, um Gewalt zu erzeugen. Die Muslimbruderschaft setzte dieses Mittel ein. Auch die Armee. Historisch betrachtet benutzte das Mubarak-Regime die konfessionelle Spaltung besonders effektiv. Einer der positivsten Aspekte der jüngsten revolutionären Mobilisierung war der bewusste Bruch mit solchen Traditionen. Einer der Beweggründe für die Menschen, am 30. Juni auf die Strassen zu gehen, war Mursis idiotischer Versuch, gerade diesen Weg in seiner Rede über Syrien zu gehen. Er liess einige besonders reaktionäre Prediger zu Wort kommen, die den schlimmsten Blödsinn erzählten, wonach die Schiiten keine Muslime seien und getötet werden sollten, weil sie nicht Teil unserer Gemeinschaft sein können und so weiter. Und dann folgte daraus das Massaker einer Gruppe von Schiiten in Gizeh. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Die Menschen wollten damit nichts zu tun haben, sie hassten es. Ich sah Frauen am 30. Juni, die die Vollverschleierung des Niqab trugen. Als sie einen koptischen Priester erblickten, der nicht einmal an der Demonstration beteiligt war, hoben sie ihn hoch und trugen ihn auf ihren Schultern!

Zu diesem Text: Zuerst veröffentlicht auf www.opendemocracy.net erschienen am 24. Juli 2013. Übersetzung aus dem Englischen: David Paenson

Zur Person: Sameh Naguib ist führendes Mitglied der ägyptischen Organisation «Revolutionäre SozialistInnen».

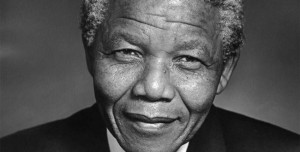

Die Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) nimmt mit grosser Trauer die Nachricht des Todes von Nelson Mandela zur Kenntnis. Mandela war der Leader im Kampf gegen das rassistische, unmenschliche, südafrikanische Apartheidregime. Regime, mit dem die «neutrale» Schweiz Jahrzehnte lang zusammengearbeitet hat.

Die Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) nimmt mit grosser Trauer die Nachricht des Todes von Nelson Mandela zur Kenntnis. Mandela war der Leader im Kampf gegen das rassistische, unmenschliche, südafrikanische Apartheidregime. Regime, mit dem die «neutrale» Schweiz Jahrzehnte lang zusammengearbeitet hat.