Der Protest der jenischen Fahrenden

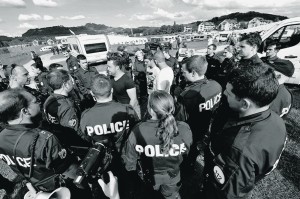

Dass der Hass auf jene, die scheinbar nicht Schweiss für UnternehmerInnen vergiessen, um ihre Leben zu bestreiten, schlug in Bern einmal mehr in offene Repression um. Über 500 jenische Fahrende besetzten vom 22. bis 24. April in Bern die Kleine Allmend. Ihr Ziel: Die schweizweite Schaffung von neuen Durchgangs- und Standplätzen. Die Stadt setzte den Besetzenden nach zwei Tagen ein Ultimatum und liess die Besetzung tags drauf durch Polizeigewalt räumen.

Dass der Hass auf jene, die scheinbar nicht Schweiss für UnternehmerInnen vergiessen, um ihre Leben zu bestreiten, schlug in Bern einmal mehr in offene Repression um. Über 500 jenische Fahrende besetzten vom 22. bis 24. April in Bern die Kleine Allmend. Ihr Ziel: Die schweizweite Schaffung von neuen Durchgangs- und Standplätzen. Die Stadt setzte den Besetzenden nach zwei Tagen ein Ultimatum und liess die Besetzung tags drauf durch Polizeigewalt räumen.

Gegen das repressive Grossaufgebot der Polizei, einen Hebekran und zig Abschleppwagen halfen weder die gewaltlosen Blockadeaktionen der Jenischen noch die mediale Empörung von Amnesty International oder linksparlamentarischen Parteien. Die Räumung der Kleinen Allmend, die der anstehenden Gewerbemesse BEA als Parkplatz dient, war wichtiger als die Interessen einer seit Jahrhunderten unterdrückten Minderheit. Noch am selben Abend konnten sich die Behörden und die Lokalprominenz über die Tänze der «leichtfüssigen Latinos» (Berner Zeitung) freuen, die die BEA gemäss dem Messemotto «wild» im geordneten Rahmen eröffneten.

Eine Geschichte der Unterdrückung

Die Besetzung ist Ausdruck einer seit langem angestauten Wut. Bis in die 1970er Jahre war es ein erklärtes Ziel der Politik, durch Wegnahme der Kinder aus jenischen Familien «die fahrende Lebensweise zu beseitigen». Die bekannteste Aktion war jene des Hilfswerks «Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute. Zwischen 1926 und 1973 wurden über 600 Kinder von ihren Eltern getrennt und in Pflegefamilien, Heimen oder Institutionen platziert, um sie zu zwingen, sich den gesellschaftlichen Normen zu unterordnen.

Als die offizielle Schweiz in den 1990er Jahren begann, sich für die Unterdrückung zu entschuldigen und die Jenischen als Minderheit anerkannte, setzte eine neue Ära der Unterdrückung ein. Den Jenischen wurde der Lebensraum strittig gemacht. Während für die rund 5000 in der Schweiz lebenden jenischen Fahrenden vor zehn Jahren noch mehr Plätze bestanden, gibt es heute noch 15 Standp- und 45 Durchgangsplätze. Nötig wären laut der Gruppe mindestens 40 Stand- und 80 Durchgangsplätze. Die ihnen vor Jahren versprochenen 30 neuen Plätze sind bisher Versprechen geblieben. «Irgendeinmal muss man sich wehren und aufstehen. Wir haben genug, wir wollen Plätze, jetzt!» sagt Kurt Gerzner vom Verein «Bewegung Schweizer Reisenden» gegenüber Radio Bern.

Antiziganismus im Kapitalismus

Wie den Romas und Sintis wird auch den jenischen Fahrenden seit jeher nachgesagt, ihren Lebensunterhalt statt mit «ehrlicher Arbeit» hauptsächlich durch Betteln, Stehlen und Wahrsagen zu bestreiten und durch ihr «hausieren» und unbändiges Spielen, Tanzen und Musizieren, die Ruhe und Ordnung zu stören. Solche antiziganistische Vorstellungen erhielten ab dem 16. Jahrhundert eine besondere Bedeutung.

Mit der aufkommenden kapitalistischen Produktionsweise musste sich eine neue Haltung gegenüber dem Arbeiten durchsetzen. Die Arbeit wurde zum absoluten Selbstzweck stilisiert, Fleiss und Disziplin galten zunehmend als zentrale gesellschaftliche Tugenden. Hierzu stellten die vermeintlich parasitären ZigeunerInnen einen Widerspruch dar. Sie verkörperten die Möglichkeit eines Lebens ohne Arbeit. Als der Staat und das Unternehmertum begannen, die «Sünde des arbeitsscheuen Leben» zu bekämpfen, wurden auch die Fahrenden kriminalisiert.

Der Antiziganismus richtete sich aber nicht nur direkt gegen Fahrende, sondern stellt eine klare Botschaft an all jene dar, die mit dem kapitalistischen Arbeitsethos ihre Mühe haben. Die Diskriminierung der Jenischen in der Schweiz, sowie die zunehmende Hetze gegen Fahrende überall in Europa zeigen, dass der Antiziganismus nicht an Aktualität eingebüsst hat.

Aus der Geschichte lernen, um sie zu wiederholen?

«Eine Gesellschaft, die sich den unangenehmen Kapiteln ihrer Vergangenheit nicht stellt, läuft Gefahr, dieselben Fehler wieder zu machen», sagte Bundesrätin Sommaruga, als sie sich am 11. April 2013 bei ehemaligen Verdingkindern und Opfern von «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen», darunter auch vielen Jenischen, entschuldigte. Wenn sie ihren eigenen Worten glauben würde, wäre ihr aufgefallen, dass sie nur einige Tage zuvor dafür plädierte, diese historische Tragödie zu wiederholen. Noch am 25. März 2013 warb Sommaruga mit folgenden Worten für die Verschärfung des Asylgesetzes: «In Zukunft sollen Asylsuchende in besonderen Zentren für Renitente untergebracht werden, wenn sie Konflikte auslösen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder den Betrieb der Bundeszentren erheblich stören.»

Die staatlichen Gewaltmassnahmen, die bis in die 1980er Jahren die obgenannten Gruppen trafen, weil diese als «schwierig», «unbequem» oder «aufmüpfig» galten, richten sich heute gegen Asylsuchende. Aktuell reicht ein administrativer Entscheid aus, um diese als sogenannt «renitent» einzustufen und in spezielle Lager zu verbannen. Die Geschichte wiederholt sich…wenn wir sie nicht verändern.

Widersprüche des Widerstands

Die Jenischen kämpfen gegen ihre rechtliche Diskriminierung, Stigmatisierung und sozialen Ausschluss. Ihre Forderung nach mehr Standplätzen ist daher mehr als legitim. Aus emanzipatorischer Perspektive verdient auch die gewählte Widerstandsform der Besetzung die volle Unterstützung. Als Opfer einer spezifischen Unterdrückung erleben sie täglich Ohnmacht und Herabsetzung. Bei vielen leidet darunter der Selbstwert. Direkte Aktionen wie diese Besetzung stellen eine Möglichkeit dar, sich (wieder) als selbstbestimmt und politisch handlungsfähig wahrzunehmen. Zudem setzte der Widerstand kaum auf Machtdelegation und Scheindialoge, sondern machte Interessenskonflikte unmittelbar sichtbar und somit bearbeitbar.