Der Athener Genosse Spyros Dapergolas beschreibt in diesem Artikel für die Zeitung Internationell Solidaritet der schwedischen syndikalistischen Gewerkschaft SAC, wie revolutionär die Pasok einst war, wie Syriza tickt und was von ihr erwartet werden kann. Der Text erschien noch am Vortag der Wahlen und liegt hier übersetzt vor.

Der Athener Genosse Spyros Dapergolas beschreibt in diesem Artikel für die Zeitung Internationell Solidaritet der schwedischen syndikalistischen Gewerkschaft SAC, wie revolutionär die Pasok einst war, wie Syriza tickt und was von ihr erwartet werden kann. Der Text erschien noch am Vortag der Wahlen und liegt hier übersetzt vor.

Der 18. Oktober 1981 war ein symbolischer Tag für das Nachkriegs-Griechenland. Nicht einmal sieben Jahre nach der Rückkehr griechischer Linker aus dem Exil und nach den Folterungen, die auf den Fall der Militärjunta folgten, schaffte es eine linke Partei plötzlich, ihre Wählerprozente zu multiplizieren und die Macht zu ergreifen. Ihr politisches Programm schreckte die rechten Kräfte der griechischen Gesellschaft (die GewinnerInnen des griechischen Bürgerkriegs), wie auch Teile der Oberschicht auf. Das Programm der Partei beinhaltete etwa den Austritt Griechenlands aus der Europäischen Gemeinschaft, die Loslösung von der NATO und der US-Einflusssphäre, eine massenhafte Sozialisierung von Unternehmen und gesellschaftliche Kontrolle in Fabriken, eine Auflösung/Desintegration des militärischen Parastaates, eine Attacke auf die rechtsaussen stehende orthodoxe Kirche sowie Freiheiten, die heute selbstverständlich sind. Die Panhellenische Sozialistische Bewegung (Pasok) war eine wirkliche Linkspartei, die eine friedliche sozialistische Transformation propagierte (und für den Notfall dennoch Gewehre hortete). Sie war eine radikale Partei, selbst für die 1980er-Jahre. Die Parallelen mit Syriza sind offensichtlich.

Was ist Syriza?

Syriza startet als eigenartige Sammlung. Sie ist die Evolution einer abscheulich vulgären und reformistischen, historischen eurokommunistischen Strömung, in der linke Gruppen des gesamten Spektrums – von leninistischen KetzerInnen bis zu den Basisbewegungen und anderen AktivistInnen – koexistieren. Syriza «wird aus dem Nichts kommend alles», genau wie damals die Pasok. Aber verglichen zur Pasok, transformiert sich Syriza schneller, ihr politisches Programm ist nie so radikal, wie jenes von Pasok in den 1980er, zudem besteht Syriza nur aus ein paar Tausend Mitgliedern.

Die Machtübernahme in der Syriza durch Tsipras – er war der Auserwählte des früheren Parteichefs – im Jahr 2008 bedeutete die Aufgabe des Eurokommunismus und die Schaffung einer neuen politischen Identität. Mit einer Rhetorik, die mit der libertären Tradition flirtet, mit einer Fixierung auf politische Rechte und mit einer Mitglieder-Präsenz auf der Strasse, zielte diese neue Identität darauf ab, soziale Kämpfe und Forderungen zu unterstützen. Schliesslich brachten die linken Parteien ihre Erfahrungen in Kämpfen der Strasse sowie eine kleinere Anzahl kämpferischer Mitglieder mit, für welche die erwähnte Neuorientierung für eine gewisse Einheitsbildung notwendig war.

Keine linke Einheitspartei

Zur selben Zeit versuchte Tsipras, den Einfluss von Syriza in den Gewerkschaften zu mehren, dies hauptsächlich im öffentlichen Sektor und unter den organisierten Studierenden der Universitäten. Zusätzlich propagierte Syriza, welche damals nicht mehr als 4 Prozent der WählerInnen hinter sich hatte, kontinuierlich die generelle und emotionale Einheit des gesamten linken Spektrums in Griechenland, auch wenn dies zuvor sowohl von der Griechischen Kommunistischen Partei (KKE), als auch von anderen linken Kräften ausserhalb der Syriza offen abgelehnt worden war.

Ferner musste die 4-Prozent-Partei als Sündenbock für das gesamte rechte und faschistische Spektrum herhalten: Syrizas einwanderungsfreundlichen Positionen, ihre relativ säkularen Ideen, ihre Polemiken gegen die sozialen Diskriminierungen und ihr Antinationalismus standen unter ständigem und manchmal hysterischem Beschuss.

Diese alte Syriza zog eine riesige Wählerdynamik auf sich, welche die Parteikader niemals vorhersagen oder planen hätten können. Von einer Oppositionspartei, die sich bemühte, die für den Parlamentseinzug nötige 3-Prozenthürde zu erreichen, wandelte sich Syriza zu einer Partei, welche die KKE weit überholte, die symbolische Hegemonie in der Linken übernahm und mit der Machtübernahme zu liebäugeln begann.

Einige Worte zum politischen Klima

In Griechenland erlebten die ArbeiterInnen das Ende des Traumes der Prosperität und wurden Zeugen der Lüge hinter den systematischen Versprechen der EU und Griechenland. Die ArbeiterInnen sahen sich mit Arbeitslosigkeit oder mit viel tieferen Löhnen konfrontiert, gezwungen, für ihre Gesundheit zu zahlen, und gleichzeitig Leistungen zu verlieren.

Für die Älteren ist die Situation noch schlechter, da sie nicht nur ihre Renten verlieren, sondern auch von dem verschlechterten Gesundheitswesen abhängig sind. Alles was den «Wohlfahrtsstaat» ausmachte, schrumpfte, wurde teurer und schlechter. Die allgemeine Korruption war aufgeteilt. In diesem Rahmen diente die Korruption, die unter den Leuten der gesellschaftlichen Basis gefunden werden konnte, als Alibi für massenhafte Kürzungen bei Sozialleistungen. Ging es jedoch um die bourgeoise oder staatliche Korruption, blieben die Mitglieder der oberen Klasse unangetastet.

Die zwei früheren grossen Parlamentsparteien (Pasok und Neue Demokratie) wurden schwerwiegend entwertet. Da diese nicht länger Stimmen «kaufen» können durch simple «Austausche» (etwa Anstellungen im öffentlichen Sektor oder Steuerreduktionen) und zugleich versuchen, so viel zurückzunehmen wie sie durch ihren politischen Klientelismus weggegeben haben, sind sie nur noch Schatten ihrer Vergangenheit.

Die rechte Neue Demokratie (ND) überlebte, weil sie genug Glück hatte, die Bombe des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2009 an die Pasok-Regierung weiterzugeben. ND war seit 2012 an der Regierung und sammelte eine heterogene Dynamik von WählerInnen, die rechtsaussen, konservativ, liberal, bourgeois oder oligarchisch waren. Doch auch politische Professionelle, verängstigte KleinbürgerInnen und ältere WählerInnen, die damit rechnen, dass sie nur noch wenige Jahre leben werden und deshalb nicht ihre Pensionen und ihren Frieden durch eine linke Regierung aufs Spiel setzen wollen, stehen hinter ND. Dennoch erreicht die Partei bloss die Hälfte der vergangenen parlamentarischen Stärke.

Der andere Pol des Zweiparteiensystems und Mitglied der Regierungskoalition, die Pasok, schrumpfte auf 4 Prozent und ist mit dem Risiko konfrontiert, nicht einmal ins Parlament einzuziehen, besonders angesichts der Abspaltung durch Papandreou vor einigen Wochen.

Die zwei Parteien, die von jenen profitieren werden, die entschieden haben, nicht mehr ND oder Pasok zu wählen, sind die FaschistInnen von der Goldenen Morgenröte und die Syriza. In ein paar Tagen, am 25. Januar, werden diese Dynamiken in den Wahlresultaten abzulesen sein.

Syriza ante portas

Die Geschichte von der Realpolitik, die jede radikale Kraft kreiert, sobald sie mit der Macht konfrontiert ist, wurde schon oft erzählt. Syriza ist noch nicht an diesem Punkt angelangt. Die aktuelle Realpolitik von Syriza ist es, es allen Recht zu machen. Sie propagiert ihre Verpflichtung zu den demokratischen Institutionen, während sie gleichzeitig ihre Verbindungen zu den Basisbewegungen rühmt. Freimütig unterstützt sie das Szenario des Verbleibs in der EU unter der Bedingung, dass letztere eine Union der Gleichheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit wird. Syriza predigt Basiskämpfe, will aber deren Dynamiken in Wählerzahlen reflektiert sehen. Sie verurteilt Gewalt und Brüche mit der Rechtsordnung während verschiedener Kämpfe, doch tut sie dies nur halbherzig. Sie verurteilt den Imperialismus und alle Arten von Interventionen, während sie zu Griechenlands Position in der NATO schweigt. Sie flirtet mit Russland, China und den USA. Es kursieren Gerüchte über Arrangements mit der besitzenden Klasse. Gleichzeitig unterstützt Syriza von Repression bedrohte anarchistische Besetzungen und anarchistische Hungerstreikende.

Syrizas Hauptanliegen ist alle zufrieden zu stimmen. Was sonst könnte sie tun, besonders da sie bloss daran interessiert ist, die Wahlen zu gewinnen?

Wir müssen uns einer Sache bewusst sein: Wenn wir von Syriza sprechen, verweisen wir auf eine politische Kraft, deren Wahl und soziale Dynamiken unausgeglichen sind. Wer denkt, dass Syriza in Griechenland oder in Europa wichtige sozialistische Änderungen einführt, peitscht ein totes Pferd.

Veränderung für aber ohne die Klasse?

Die notwendigen Bedingungen, die Radikalismen erlauben würden, sind schlicht nicht vorhanden: Das Gewerkschaftswesen im Privatsektor ist eine unbedeutende Bewegung, die von der KKE kontrolliert wird. Die Studierendenbewegung ist laut und bestimmt aber sie ist auch relativ klein, saisonal und hat einen Hang zum Linkspopulismus. Zwar gibt es ein paar lokale Kämpfe, doch wird Syriza auf diesem Gebiet ernsthaft von den AnarchistInnen und der revolutionären Linken herausgefordert. Selbst in den Bereichen der sozialen Rechte, der Solidarität mit Gefangenen und im Antifaschismus versucht Syriza verzweifelt, von der von AnarchistInnen auf der Strasse geschaffenen Medienaufmerksamkeit und von diesem politischen Kapital zu profitieren.

Die griechische Gesellschaft, die ArbeiterInnen, die soziale Basis gingen durch fünf harte Jahre, in denen sie alle Kampfmittel ausprobiert haben, die von früheren sozialen Konflikten und Kämpfen bekannt waren. Und es war ein totaler Reinfall. Mit wenigen Ausnahmen, die aktiv blieben (und diese werden Syriza in den Wahlen kaum unterstützen), sind die ArbeiterInnen isoliert zu Hause. Viele von ihnen warten auf Syriza mit einer schwachen Hoffnung.

Ist es in einer derart globalisierten Umgebung möglich, grössere Umbrüche ohne allgemeine soziale Unterstützung der Klasse voranzutreiben? Sind Veränderungen für die Massen ohne die Massen möglich? Nein, das ist unmöglich und die Aktiven in Syriza wissen das ganz genau.

Zweifelsohne gibt es ehrliche Kader in der Partei (und für die griechischen systemischen Gewohnheiten ist das selten). Es gibt in der Syriza erfahrene linke AktivistInnen, die sich nie an die Pasok verkauft haben, obwohl sie es gekonnt hätten, gutwillige Radikale aus den Nachbarschaften und Arbeitsstätten. Diese Leute kämpfen heute und morgen innerhalb der Partei für die ewige linke Illusion eines freien sozialistischen Staatswächters der ArbeiterInnenklasse. Klar ist es amüsant, zu beobachten, wie überraschter Ekel sich auf den Gesichtern der Rechtsextremen breitmacht angesichts des nahenden «Sieges der national-nihilistischen Bolschewiken». Es ist gut, dass sich mehr Menschen der repressiven Agenda des Faschismus widersetzen. All dies ist dennoch temporär.

Ein Teil der altgedienten Mitglieder der Pasok ist schon zu Syriza übergelaufen und greift, entlang den Überbleibseln der eurokommunistischen Tendenz, nach der Macht in der Partei, denn je näher diese an der Macht ist, desto weniger Platz bleibt für die «verrückten Linken». Diese Tendenz zeigt etwa der Fakt, dass sie beim Konflikt mit Deutschland und der EU über die Schulden- und Austeritätsmassnahmen bereits zurückkrebsen.

Kompromiss statt Umsturz

Zusätzlich müssen wir beachten, dass Syriza einen Staat zu regieren haben wird, in dem der bürokratische Mechanismus aus ehemaligen Pasok-Mitgliedern und der repressive Mechanismus, das heisst der tiefe Staat (Armee, Polizei und Justizsystem) aus Rechten und FaschistInnen bestehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Syriza keine Junta etablieren kann, wie soll sie den Staat kontrollieren, wenn nicht durch Austausch und Verhandlungen mit diesen Akteuren?

Die alte radikale Syriza der 4 Prozent träumt noch immer von Umstürzen. Sie wollten, doch sie konnten nicht! Syriza bleibt nur der Kompromiss. Er ist das einzig mögliche Ziel auf dem Regierungsweg einer linken Partei, welche die Macht nicht mit Gewalt ergreifen will. Was bleibt, ist eine Partei, die nicht einmal organisierte Massen loyaler WählerInnen hinter sich hat. Die Regierungs-Syriza der 30 Prozent träumt vom Überleben an der Macht. Umstürze kann sie nicht herbeiführen, doch schlimmer ist, sie will auch nicht mehr umstürzen.

Was wird nach den Wahlen passieren?

In den ersten zwei Jahren nach 1981 realisierte Pasok, die aus mindestens 400 000 fanatischen Mitgliedern bestand, welche der Partei die Linie vorgaben, einige Punkte aus ihrem Programm. Sie erhöhte Löhne, etablierte Gewerkschaftsrechte und sozialisierte (heuchlerisch und von oben herab) ein paar Unternehmen, die eigentlich geschlossen werden sollten. Nach fünf Jahren an der Macht fokussierte Pasok nur noch darauf, im grossen Stil Linke im öffentlichen Sektor anzustellen, was zuvor 40 Jahre verboten war. Auch beendete sie einige mittelalterliche Gesetze und solche aus dem Bürgerkrieg. Als nächstes wurde die Partei sozialdemokratisch und dann liberal. Pasok tauchte in die Korruption ab und vor ein paar Jahren schliesslich öffnete sie Tür und Tor für die von der EU angeführten wirtschaftlichen Überwachung und die auferlegten Austeritätsmassnahmen.

Es gibt die Möglichkeit, dass Syriza diese Art der Parteievolution wiederholen wird, nur viel schneller und nicht in einem so grossen Umfang.

Eine mögliche erfolgreiche Verhandlung über die Schulden, eine essentielle Entlastung von der Austerität und was immer Positives Tsipras der griechischen Gesellschaft garantieren kann, wird als Sieg über die internationalen Kredithaie präsentiert werden, wird die Syriza in der Macht stärken und das alte politische Personal kaputtmachen.

Wenn man sie nicht ertragen müsste, wäre es extrem amüsant, dieses alte politische Personal nun zu beobachten: Sie haben Angst, sind parasitär, korrupt, religiös besessen und mit Bürgerkriegskomplexen versehrt, eine unglaubliche Kombination von NationalistInnen und KollaborateurInnen. Wenn der Kontrast zwischen der Regierung und Syriza riesig erscheint, so ist das, weil die gegenwärtige Regierung widerwärtig ist.

Deshalb wird Syriza, obwohl sie offensichtlich undurchsichtig ist, die Wahlen gewinnen. Wenn Syriza mit irgend etwas durchkommt, selbst mit einer kleinen Sache, wird das politisch für lange Zeit halten. Wenn sie scheitert, das heisst, wenn Deutschland als dominanter Staat in der EU beabsichtigt, mit Griechenland zu brechen, dann wird die Entwicklung der Ereignisse zweifelsohne völlig unvorhersehbar.

Es gibt nichts, das anzeigen kann, was in einem solchen Szenario die Reaktion der griechischen Gesellschaft sein wird. Nicht einmal, ob die Gesellschaft in eine emanzipatorische oder reaktionäre Richtung schreiten wird.

Was sollte geschehen?

Wenn es darum geht, ein intaktes Management der griechischen Schuldenkrise sowie dem Wahnsinn der Austerität zu bewerkstelligen, dann, ja, ist Syriza die Lösung. Das wäre eine fortschreitende systemische und beruhigende Lösung für den schrumpfenden «Mittelstand» wie auch für die kleinbürgerlichen Teile der griechischen Gesellschaft, welche die Illusion haben, dass all dies vorübergehend sei.

Für jene, die mehr wollen, für jene, die an ihrer Klasse interessiert sind, für jene, die nach Selbstorganisierung und Partizipation streben, für die Menschen der Kämpfe aller Sorten ist Syriza eine Illlusion. Es ist nicht Syrizas Fehler, dass die ausgebeutete Gesellschaft ruhig ist. Und es ist nicht Syrizas Fehler, wenn die neue Generation dem Parlamentarismus und dem Unsinn linker Herrschaft verfällt.

Es ist ein langer Weg und er verlangt viel Arbeit an der Basis: Die Verbindung der ArbeiterInnen mit den Gemeinplätzen durch einen militanten und horizontalen Syndikalismus, durch Selbstorganisierung in Nachbarschaften und durch ein radikales politisches Engagement mit libertären/anarchistischen Ideen und Praktiken.

Die wenigen Kräfte in Griechenland, die im Klassensyndikalismus, in lokalen sozialen Bewegungen und in der anarchistischen Bewegung daheim sind, umfassen ein subversives politisches Kapital, welches klein ist, aber nicht so klein.

Sozialer Wandel erlaubt keine indirekten Wege und der Weg der Macht ist die ultimative Sackgasse. Es kann den Anschein machen, dass Zeit vorhanden ist, aber es könnte auch nicht so sein: Momente der Krise, Momente, in denen die Ohren der ArbeiterInnen offen sind, Momente, die verlangen Risiken einzugehen, treten nicht nur durch bewusste Vorbereitung ein, sondern oft auch «wie Diebe während der Nacht». In jedem Fall kann nur eine soziale Bewegung, die sich der Basisarbeit verschrieben hat, die Kanäle der Kommunikation und der politischen Gärung geschaffen hat, und die ihre Beständigkeit bewiesen hat, der Funke sein, welcher die Massen befähigt, zu explodieren.

Alles andere ist ein Rezept für das Versagen, Enttäuschung, ein Verlust von Zeit und natürlich eine politische und individuelle Korruption, also das, was Macht und Staat immer kreieren. Wie einst mit Pasok, so einmal mit Syriza…

Das englische Original gibt es hier: http://internationellsolidaritet.com/2015/01/24/syriza-at-the-gates/

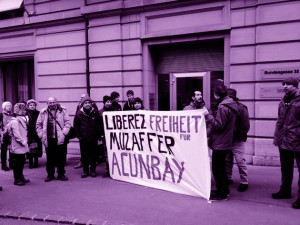

Erfolgreiche Protestbewegung gegen die Ausschaffung eines anerkannten Flüchtling

Erfolgreiche Protestbewegung gegen die Ausschaffung eines anerkannten Flüchtling