Öl in die Abwärtsspirale

Die meisten Kantone budgetieren für 2013 ein Defizit. Deshalb wollen sie sparen, vor allem auf dem Buckel des öffentlichen Personals. Dieses aber beginnt sich zu wehren. In bisher vier Kantonen entwickeln die Beschäftigten und ihre Verbände harten Widerstand.

Die meisten Kantone budgetieren für 2013 ein Defizit. Deshalb wollen sie sparen, vor allem auf dem Buckel des öffentlichen Personals. Dieses aber beginnt sich zu wehren. In bisher vier Kantonen entwickeln die Beschäftigten und ihre Verbände harten Widerstand.

Eine satte Mehrheit der Kantone sieht für das nächste Jahr ein Defizit vor. Um dieses möglichst rasch zu beseitigen, planen diese Kantone einschneidende Sparprogramme. Visiert ist ein Dienstleistungsabbau. Gemeinsam ist dem Potpourri an Vorschlägen zweierlei: Die Menschen werden weniger Dienstleistungen (weniger Züge, Busse, Schulstunden, Beratung, schneegeräumte Strassen etc.) in Anspruch nehmen können, und die Kantonsangestellten müssen büssen: mit Mehrarbeit, weniger Lohn, Stellenabbau oder einem Mix aus allem.

Kantone mit dem Rotstift beim Personal

Die folgenden Beispiele zeigen, wohin die Reise geht:

Das Tessin erwartet ein Defizit von 198,5 Mio Franken. Um dieses zu korrigieren, will der Kanton die Löhne des öffentlichen Personals um 2 % (1,8 bei den vom Staat unterstützten Unternehmen) kürzen.

In Genf budgetiert die Regierung im zweiten Anlauf ein Defizit von 191 Mio. Franken. Angesagt sind ein Personalabbau im Bereich Bildung/Erziehung, Einschränkungen bei der vorzeitigen Pensionierung sowie Lohnabbau.

St. Gallen budgetierte in einem ersten Anlauf ein Defizit von 230 Mio. Franken. Ende November hat der Kantonsrat eine Steuerfusserhöhung um 10 % und eine Entnahme aus dem Eigenkapital von 110 Mio Franken gutgeheissen. Das Defizit reduzierte sich so auf 27 Mio. Dennoch beauftragte die Legislative die Regierung, den Personalaufwand 2013 nach eigenem Gutdünken um 1 % zu kürzen. Gegenüber ursprünglichen Plänen (siehe unten) buchstabierte die Legislative jedoch zurück.

In Luzern will die Regierung nächstes Jahr 57,7 Mio. Franken sparen, 2014 soll der Sparbetrag auf 111,8 Mio. steigen. Zahlen soll auch hier das Personal: Der Aufwand dafür soll nur um 0,5 % wachsen statt wie ursprünglich geplant um 1,5 %, beabsichtige Bestandeserhöhungen bei der Polizei werden über mehrere Jahre gestaffelt statt unverzüglich vollzogen. In der Verwaltung werden 26 Stellen gestrichen, bei Bildung und Gesundheit wird der Sachaufwand gekürzt.

Zürich budgetierte ein Defizit von 157 Mio. Franken. Daraufhin zwang der Kantonsrat der Regierung ein Sparprogramm von 200 Mio. Franken auf. Die Regierung soll frei bestimmen, wo sie wieviel einspart.

Im Kanton Bern sollen geplante Lohnverbesserungen von 44 Mio. Franken abgesagt werden, dazu gesellt sich ein 53 Mio. schweres über alle Bereiche verteiltes Leistungsabbau-Paket.

In weiteren 11 Kantonen sind Sparmassnahmen angesagt. Nur gerade AG, VS, FR, BS, VD und UR kündigen für nächstes Jahr schwarze Zahlen an.

„Gegen jede Fairness“

„Diese Abbaumassnahmen gehen gegen jede Fairness in den Arbeitsbeziehungen – und sie werden die Leute demotivieren. Zudem hat man im öffentlichen Dienst die Schraube der Arbeitsrhythmen so stark angezogen, dass jeder solche Abbau für die Service Public-Kund/innen unmittelbaren und sofortigen Leistungsabbau bedeutet,“ erklärt Dore Heim, die beim SGB u.a. für den Service Public zuständig ist. Heim sieht mit den Massnahmen auch die Attraktivität des Staates auf dem Arbeitsmarkt gefährdet: „Solcher Abbau ist ein negatives Signal an alle, die sich vorstellen können, im Service Public zu arbeiten.“ Der SGB warnt zudem vor kontraproduktiven Auswirkungen von Sparprogrammen. Sie sind konjunkturelles Gift – oder Öl in die Abwärtsspirale. Der SGB will denn auch die Finanzlage der Kantone genauer untersuchen. Erste Resultate sind auf Frühlingsbeginn 2013 zu erwarten.

Ob nun die Kantone zu pessimistisch budgetieren oder nicht: eines steht heute bereits fest. Die Einkommensverluste und damit die Defizite haben sie selbst verschuldet. Sie wollten Reiche und Unternehmen anlocken und senkten diesen die Steuern. Um nicht hintenanzustehen, zogen bald alle Kantone mit, was zu einem exorbitanten Steuersenkungswettbewerb führte. Folge: mangelnde Einnahmen überall. Das Beispiel St. Gallen zeigt die Dimension: Die aktuelle (2012 beschlossene) Steuerfusserhöhung macht bloss einen Viertel der in den Jahren und Jahrzehnten zuvor gewährten Steuersenkungen wieder rückgängig.

Widerstand formiert sich

In mehreren Kantonen regt sich nun aber Widerstand gegen den Abbau. Gewerkschaften und Personalverbände gehen gemeinsam dagegen vor.

In St. Gallen demonstrierten am 15. November an die 5000 Kantonsangestellte, „darunter das halbe Polizeikorps“ (NZZ) gegen die Sparmassnahmen. Sie erreichten zumindest, dass der Vorschlag eines 1,5 %igen Lohnabbaus fallen gelassen wurde. In Luzern gingen am 24. November gut 1500 Beschäftigte auf die Strasse, eine Petition wurde über 6000 mal unterzeichnet, und für den 10. Dezember, den Tag des Entscheides, ist ein Schülerstreik geplant. Im Tessin streikten unter VPOD-Führung die Staatsangestellten am 5. Dezember. Die meisten Schulen blieben geschlossen. An einer Protestdemo – um 15.00 in Bellinzona, also während der Arbeitszeit – fanden sich 2000 Menschen ein. Die Linke zeigt sich zuversichtlich, das Abbaubudget kippen oder zumindest die schlimmsten Giftzähne ziehen zu können. In Genf streiken die Service-Public-Beschäftigten heute (6. 12.). Vor allem an den Schulen und den Spitälern gärt es.

Die Gegenwehr formiert sich je nach Kanton unterschiedlich. Eine Bilanz ist aktuell noch nicht möglich. Für Dore Heim aber ist klar: „Wenn alle Personalverbände diesen Abbau zusammen entschlossen bekämpfen, dann werden sie ihn verhindern. Wir stellen hoffnungsvolle Zeichen der Abwehr fest.“

Autor: Ewald Ackermann / Quelle: www.sgb.ch

AusländerInnen, die wegen Krankheit oder einem Arbeitsunfall, Sozialhilfe beziehen müssen, werden von den Behörden zusätzlich bestraft, indem sie ihnen mit einem Bewilligungsentzug drohen. Dass die betroffenen Personen unverschuldet in diese prekäre Situation geraten sind, wird von den Behörden oft nicht berücksichtigt. Die Verlängerung einer Bewilligung wird am Integrationsgrad, am Wohlverhalten und an der finanziellen Selbständigkeit der AntragsstellerInnen gemessen. Unfälle und Krankheiten sind nicht vorgesehen.

AusländerInnen, die wegen Krankheit oder einem Arbeitsunfall, Sozialhilfe beziehen müssen, werden von den Behörden zusätzlich bestraft, indem sie ihnen mit einem Bewilligungsentzug drohen. Dass die betroffenen Personen unverschuldet in diese prekäre Situation geraten sind, wird von den Behörden oft nicht berücksichtigt. Die Verlängerung einer Bewilligung wird am Integrationsgrad, am Wohlverhalten und an der finanziellen Selbständigkeit der AntragsstellerInnen gemessen. Unfälle und Krankheiten sind nicht vorgesehen.  Rund 60 Personen, haben heute Nachmittag vor der Blick am Abend-Redaktion demonstriert, um gegen den falschen und rassistischen Blick-Titel «60 Prozent der Asylbewerber sind HIV-positiv» zu protestieren. Wir haben als MigrantInnen unsere Würde verteidigt. Es ging dabei auch um einen Protest gegen die rassistische Berichterstattung der Blick-Medien allgemein.

Rund 60 Personen, haben heute Nachmittag vor der Blick am Abend-Redaktion demonstriert, um gegen den falschen und rassistischen Blick-Titel «60 Prozent der Asylbewerber sind HIV-positiv» zu protestieren. Wir haben als MigrantInnen unsere Würde verteidigt. Es ging dabei auch um einen Protest gegen die rassistische Berichterstattung der Blick-Medien allgemein. Die Grösse der Schweizer Rüstungsgüter-Exporte trügt: In Tat und Wahrheit ist sie wesentlich höher, als dies die jährlichen Zahlen des Seco glauben machen wollen. Die Schweiz ist mittlerweile weltweit der zehntgrösste Exporteur von Kriegsgütern.

Die Grösse der Schweizer Rüstungsgüter-Exporte trügt: In Tat und Wahrheit ist sie wesentlich höher, als dies die jährlichen Zahlen des Seco glauben machen wollen. Die Schweiz ist mittlerweile weltweit der zehntgrösste Exporteur von Kriegsgütern. In der Schweiz ist der Arbeitnehmerschutz nur schwach ausgeprägt. Das sei gut, behaupten viele ArbeitgeberInnen, denn so begründe sich die tiefe Arbeitslosigkeit. Diese bei Patrons so beliebte These hat aber einen kleinen Haken: Sie ist falsch. Das belegt das soeben erschienene Dossier Nr. 92 des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB).

In der Schweiz ist der Arbeitnehmerschutz nur schwach ausgeprägt. Das sei gut, behaupten viele ArbeitgeberInnen, denn so begründe sich die tiefe Arbeitslosigkeit. Diese bei Patrons so beliebte These hat aber einen kleinen Haken: Sie ist falsch. Das belegt das soeben erschienene Dossier Nr. 92 des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB). Am 20. November kündete SP-Bundesrat Alain Berset an, mit einem «grossen Wurf» die Sozialwerke «sanieren» zu wollen. Konkret geht es ihm darum, das Rentenalter zu vereinheitlichen, den Umwandlungssatz bei den Pensionskassen zu senken und Zusatzeinnahmen über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu generieren – oder anders formuliert: Das Kapital zu stärken und die Arbeiter-Innen zu schwächen.

Am 20. November kündete SP-Bundesrat Alain Berset an, mit einem «grossen Wurf» die Sozialwerke «sanieren» zu wollen. Konkret geht es ihm darum, das Rentenalter zu vereinheitlichen, den Umwandlungssatz bei den Pensionskassen zu senken und Zusatzeinnahmen über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu generieren – oder anders formuliert: Das Kapital zu stärken und die Arbeiter-Innen zu schwächen. Die SP-Führung will das laufende Referendum gegen die Verschärfung im Asylwesen nicht unterstützen. Es geht ihr um den Erfolg und nicht um die Moral. Sie argumentiert mit taktischen Überlegungen und scheint dabei aus der Geschichte nichts gelernt zu haben.

Die SP-Führung will das laufende Referendum gegen die Verschärfung im Asylwesen nicht unterstützen. Es geht ihr um den Erfolg und nicht um die Moral. Sie argumentiert mit taktischen Überlegungen und scheint dabei aus der Geschichte nichts gelernt zu haben. Die Ausgaben für die Schweizer Armee sollen zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges erhöht werden. Dies fordern Armeechef André Blattmann und Verteidigungsminister Ueli Maurer. Die im September durchgeführte Übung «Stabilo Due» hat gezeigt, womit die Armee rechnet: politische Unruhen aufgrund der Wirtschaftskrise.

Die Ausgaben für die Schweizer Armee sollen zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges erhöht werden. Dies fordern Armeechef André Blattmann und Verteidigungsminister Ueli Maurer. Die im September durchgeführte Übung «Stabilo Due» hat gezeigt, womit die Armee rechnet: politische Unruhen aufgrund der Wirtschaftskrise. Im internationalen Vergleich besitzt die Schweiz eine der tiefsten Schuldenquote. Im Jahr 2003 wurde der Mechanismus der «Schuldenbremse» eingeführt. Nun soll dieser Mechanismus auf alle staatlichen Sozialversicherungen ausgedehnt werden. Was schlicht wie ein Instrument zu einem «gesunden Staatshaushalt» erscheint, ist vor allem ein Hebel zum Sozialabbau und -umbau und somit ein Angriff auf alle Lohnabhängigen.

Im internationalen Vergleich besitzt die Schweiz eine der tiefsten Schuldenquote. Im Jahr 2003 wurde der Mechanismus der «Schuldenbremse» eingeführt. Nun soll dieser Mechanismus auf alle staatlichen Sozialversicherungen ausgedehnt werden. Was schlicht wie ein Instrument zu einem «gesunden Staatshaushalt» erscheint, ist vor allem ein Hebel zum Sozialabbau und -umbau und somit ein Angriff auf alle Lohnabhängigen. Der Bericht in der Sonntagszeitung vom 18. November zur «Arbeitsgruppe Beschleunigungsmassnahmen» bestätigt die Prognosen des Referendumskomitees gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes. Die Grundlage für die geplante Entmachtung der Kantone und Gemeinden wird in eben dieser dringlichen Vorlage gelegt. Ein Grund mehr um das laufende Referendum zu unterstützen.

Der Bericht in der Sonntagszeitung vom 18. November zur «Arbeitsgruppe Beschleunigungsmassnahmen» bestätigt die Prognosen des Referendumskomitees gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes. Die Grundlage für die geplante Entmachtung der Kantone und Gemeinden wird in eben dieser dringlichen Vorlage gelegt. Ein Grund mehr um das laufende Referendum zu unterstützen. Tamar Gozansky, kommunistische Knesseth-Abgeordnete von 1990 bis 2003, von Beruf Wirtschaftswissenschaftlerin, heute 72 Jahre alt, veröffentlichte im Internet folgenden persönlich gehalten Artikel (leicht gekürzt):

Tamar Gozansky, kommunistische Knesseth-Abgeordnete von 1990 bis 2003, von Beruf Wirtschaftswissenschaftlerin, heute 72 Jahre alt, veröffentlichte im Internet folgenden persönlich gehalten Artikel (leicht gekürzt): Jährliches Ritual bei den Vereinten Nationen: Die UN-Vollversammlung hat von den USA die Aufhebung ihrer Handelsbeschränkungen gegen Kuba gefordert – zum 21. Mal. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Dienstag, 13. November 188 der 193 Mitgliedsländer. Zwei enthielten sich, nur drei Staaten stimmten dagegen: Israel, die kleine Inselrepublik Palau und die USA selbst.

Jährliches Ritual bei den Vereinten Nationen: Die UN-Vollversammlung hat von den USA die Aufhebung ihrer Handelsbeschränkungen gegen Kuba gefordert – zum 21. Mal. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Dienstag, 13. November 188 der 193 Mitgliedsländer. Zwei enthielten sich, nur drei Staaten stimmten dagegen: Israel, die kleine Inselrepublik Palau und die USA selbst. Am 22.11 soll der amtierende NATO-Generalsekretär und Kriegstreiber Anders Fogh Rasmussen auf Einladung des Europainstituts an der Universität Zürich ein Referat zur Sicherheitspartnerschaft der Schweiz und der NATO halten. Solange Sicherheit Krieg bedeutet, haben Menschen wie Anders Fogh Rasmussen hier nichts zu suchen – weder an der Uni, noch sonst wo. Nein zum Krieg! Nato auflösen! Kundgebung gegen die NATO und Rasmussen: Donnerstag 21.11.: 18:00 Haupteingang Universität Zürich.

Am 22.11 soll der amtierende NATO-Generalsekretär und Kriegstreiber Anders Fogh Rasmussen auf Einladung des Europainstituts an der Universität Zürich ein Referat zur Sicherheitspartnerschaft der Schweiz und der NATO halten. Solange Sicherheit Krieg bedeutet, haben Menschen wie Anders Fogh Rasmussen hier nichts zu suchen – weder an der Uni, noch sonst wo. Nein zum Krieg! Nato auflösen! Kundgebung gegen die NATO und Rasmussen: Donnerstag 21.11.: 18:00 Haupteingang Universität Zürich. Michael Heinrichs Bücher über die Kritik der politischen Ökonomie geniessen einen guten Ruf – nicht ganz zu unrecht. Und doch muss man sie mit einigem Vorbehalt lesen: Zu schnell begräbt der Autor darin wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Krise und die Klassenfrage.

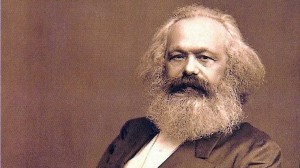

Michael Heinrichs Bücher über die Kritik der politischen Ökonomie geniessen einen guten Ruf – nicht ganz zu unrecht. Und doch muss man sie mit einigem Vorbehalt lesen: Zu schnell begräbt der Autor darin wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Krise und die Klassenfrage. Die «Linken Hochschultage» wollen mehr sein als einfach nur «kritisch», denn kritisch nennt sich heute vieles. Genau genommen wird kritisches Denken zu den Grundtugenden gezählt, die jeder Bürgerin und jedem Bürger zugemutet werden. Wer will denn schon unkritisch sein: etwa gegenüber der Wahl der fairsten Kaffeebohnen im Supermarkt oder der Energiebilanz der neuen Waschmaschine? Auch an der Uni nennt sich vieles kritisch, manchmal steht sogar «Marx» drauf – was auch immer drinsteckt. So wie man aus Nietzsche einen Advokaten des Nationalsozialismus gemacht hat, lässt sich auch mit Marx manches anstellen. Es bleibt von ihm dann nicht mehr als ein harmloser Moralist oder ein zahnloses Schmusekätzchen zurück. Auf die kritischen Schriften und die aktuelle Wissenschaft allein können wir uns also nicht verlassen, wenn es darum geht, dem Begriff der Kritik wieder Substanz zu verleihen. Deshalb ist dieser ganze kritiklose Zustand zu kritisieren und mit ihm die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihn ermöglichen. Die Kritik muss über das hinausgehen, was sie innerhalb der Unimauern bedeuten kann. Mit der Übernahme eines frei stehenden Gebäudes durch das «Komitee für Linke Hochschultage» wird diese Grenze überschritten. Dieser Grenzüberschreitung und der Plattform für soziale Kämpfe und die Arbeit an der Kritik, die sich dahinter eröffnet, sind die folgenden vorwärts-Seiten gewidmet.

Die «Linken Hochschultage» wollen mehr sein als einfach nur «kritisch», denn kritisch nennt sich heute vieles. Genau genommen wird kritisches Denken zu den Grundtugenden gezählt, die jeder Bürgerin und jedem Bürger zugemutet werden. Wer will denn schon unkritisch sein: etwa gegenüber der Wahl der fairsten Kaffeebohnen im Supermarkt oder der Energiebilanz der neuen Waschmaschine? Auch an der Uni nennt sich vieles kritisch, manchmal steht sogar «Marx» drauf – was auch immer drinsteckt. So wie man aus Nietzsche einen Advokaten des Nationalsozialismus gemacht hat, lässt sich auch mit Marx manches anstellen. Es bleibt von ihm dann nicht mehr als ein harmloser Moralist oder ein zahnloses Schmusekätzchen zurück. Auf die kritischen Schriften und die aktuelle Wissenschaft allein können wir uns also nicht verlassen, wenn es darum geht, dem Begriff der Kritik wieder Substanz zu verleihen. Deshalb ist dieser ganze kritiklose Zustand zu kritisieren und mit ihm die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihn ermöglichen. Die Kritik muss über das hinausgehen, was sie innerhalb der Unimauern bedeuten kann. Mit der Übernahme eines frei stehenden Gebäudes durch das «Komitee für Linke Hochschultage» wird diese Grenze überschritten. Dieser Grenzüberschreitung und der Plattform für soziale Kämpfe und die Arbeit an der Kritik, die sich dahinter eröffnet, sind die folgenden vorwärts-Seiten gewidmet. Im 2010 kündigte die liberale Regierung Québecs eine Studiengebührenerhöhung an. Die Studierendenorganisation «CLASSE» (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante) mobilisierte als Antwort darauf zu einem Studierendenstreik. Dieser weitete sich schliesslich zu einer in der Geschichte Kanadas einmaligen sozialen Bewegung aus, die Studierende, SchülerInnen und Lohnabhängige zusammenbrachte. Ein Gespräch mit Katherine Ruault, Studentin und Mitglied von «CLASSE».

Im 2010 kündigte die liberale Regierung Québecs eine Studiengebührenerhöhung an. Die Studierendenorganisation «CLASSE» (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante) mobilisierte als Antwort darauf zu einem Studierendenstreik. Dieser weitete sich schliesslich zu einer in der Geschichte Kanadas einmaligen sozialen Bewegung aus, die Studierende, SchülerInnen und Lohnabhängige zusammenbrachte. Ein Gespräch mit Katherine Ruault, Studentin und Mitglied von «CLASSE».  Der Aufruft der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zum europäischen Protesttag vom 14. November.

Der Aufruft der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zum europäischen Protesttag vom 14. November. Man kann es durchaus als symptomatisch ansehen und es hätte genau so gut in jedem anderen EU-Staat geschehen können: ein griechischer Journalist wurde kürzlich festgenommen und angeklagt, nicht weil er die Unwahrheit verbreitet hatte, sondern weil er ein Stück von der Wahrheit ans Licht brachte. Er veröffentlichte eine Liste von über 2000 reichen Griechen, die ihr Geld auf einer Schweizer Bank vor dem Zugriff der Finanzämter in Sicherheit gebracht hatten. Der Journalist heisst Kostas Vaxevanis und ist Herausgeber und Chefredakteur des Magazins «Hot Doc». Am 28. Oktober hatte ihn ein stattliches Aufgebot von rund einem Dutzend Polizisten aufgrund eines Haftbefehls der Athener Staatsanwaltschaft festgenommen, am 1. November fand auf deren Betreiben ein Prozess gegen ihn statt. Die Anklageschrift beschuldigte ihn der Verletzung des Datenschutzes, weil er vertrauliche private Daten bekannt gemacht hat, sowie der Verleumdung der genannten Personen.

Man kann es durchaus als symptomatisch ansehen und es hätte genau so gut in jedem anderen EU-Staat geschehen können: ein griechischer Journalist wurde kürzlich festgenommen und angeklagt, nicht weil er die Unwahrheit verbreitet hatte, sondern weil er ein Stück von der Wahrheit ans Licht brachte. Er veröffentlichte eine Liste von über 2000 reichen Griechen, die ihr Geld auf einer Schweizer Bank vor dem Zugriff der Finanzämter in Sicherheit gebracht hatten. Der Journalist heisst Kostas Vaxevanis und ist Herausgeber und Chefredakteur des Magazins «Hot Doc». Am 28. Oktober hatte ihn ein stattliches Aufgebot von rund einem Dutzend Polizisten aufgrund eines Haftbefehls der Athener Staatsanwaltschaft festgenommen, am 1. November fand auf deren Betreiben ein Prozess gegen ihn statt. Die Anklageschrift beschuldigte ihn der Verletzung des Datenschutzes, weil er vertrauliche private Daten bekannt gemacht hat, sowie der Verleumdung der genannten Personen.