An Frau Ständerätin Pascale Bruderer

Sehr geehrte Frau Bruderer,

Sehr geehrte Frau Bruderer,

als FachspezialistInnen für Asylfragen erlauben wir uns, auf Ihr Interview in der Sonntagszeitung mittel eines offenen Briefes zu reagieren. Dies machen wir deshalb, weil wir der Ansicht sind, dass Äusserungen wie die Ihrige der Sache schaden und diejenigen, welche tagtäglich mit den Asylsuchenden direkt zusammen arbeiten und nun das Referendum unterstützen, in einem schlechten, radikalen oder naiven Licht erscheinen lassen.

Sie sagen also, dass Ihnen die inhaltlichen Argumente gegen das Referendum fehlen. Dies liegt mitunter daran, dass diese nicht wirklich existieren. Wir selbst unterstützen alle persönlich oder im Namen unserer jeweiligen Organisationen das Referendum. Aus rein inhaltlichen und keinerlei taktischen Gründen. Wie auch sie selber richtig sagen, muss dies von Zeit zu Zeit einfach gemacht werden, selbst im Angesicht einer absehbaren Abstimmungsniederlage. Sie selber unterstützen das Referendum aber trotzdem nicht – und zwar aus inhaltlichen Gründen. Wir begrüssen diese inhaltliche Diskussion, denn sie kommt aktuell zu kurz. Sie führen dabei fünf Punkte auf, welche als positiv zu bewerten seien und somit gegenüber den negativen Aspekten überwiegen würden. Wir möchten gerne auf diese fünf Punkte eingehen.

1) Die rascheren Verfahren für befristete Asylunterkünfte, die verhindern sollen, dass die Asylsuchende in die Kantone und Dörfer verteilt werden müssen.

Vermutlich spielen Sie hierbei auf Art. 26a der Revision an, der besagt, dass der Bund Anlagen und Bauten des Bundes ohne kantonale oder kommunale Bewilligungen zur Unterbringung von Asylsuchenden für maximal drei Jahre nutzen kann. Notabene in den Gemeinden. Die Bestimmung verhindert also nicht, dass Asylsuchende in die Dörfer oder Kantone verteilt würden. Dies wäre aber auch nicht zielführend. Wir sind im Gegenteil der Ansicht, dass eben gerade diese Begegnung der Anfang jeglicher Form von Toleranz ist – eine gerade für den Asylbereich (inkl. dessen Glaubwürdigkeit) wichtige Bedingung. Auch nach mehrmaligem Durchlesen können wir also diesen positiven Aspekt inhaltlich im Gesetzestext nicht finden. Falls wir ihn finden könnten, so wäre er indes eher negativ. Darüber hinaus möchten wir Folgendes betonen:

Mit der Einführung von Art. 26 findet eine Kompetenzverschiebung (von den Kantonen und Gemeinden hin zum Bund) statt, die auf der negativen Erfahrungen bei der Suche nach neuen Standorten für ordentliche Zentren beruht. Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten bei der Suche nach solchen Anlagen ist diese Massnahme nachvollziehbar, birgt aber das Risiko der Unzugänglichkeit solcher Zentren für Menschenrechtsorganisationen. Die Standorte solcher Zentren werden dem bekannten Muster folgen, welches die Kriterien «möglichst abgeschieden und möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit» beinhaltet. Dies ist für ein glaubwürdiges Asylwesen, welches seine Akzeptanz im Zentrum der Gesellschaft suchen muss, äusserst hinderlich. Mittels dieses Artikels soll auch das von Frau Bundesrätin Sommaruga angestrebte Konzept der Bundeszentren analog dem Vorbild Holland (Entwurf 2 Asylgesetzrevision) gestärkt werden. Dieses Vorhaben steht jetzt aber nicht zur Debatte. Es muss diesbezüglich zudem deutlich gemacht werden, dass solche Bundeszentren bereits 1988 eine Abfuhr erhielten und einen schlechten Weg für die Herausforderungen in Bezug auf die Unterbringungsfrage im Asylwesen darstellen.

2) Die finanzielle Unterstützung von Beschäftigungsprogrammen durch den Bund. Das ist die beste Prävention gegen Kleinkriminalität und verhilft den Asylsuchenden zu einem würdigen Alltag.

In Verbindung mit:

3) den Sicherheitspauschalen für die Empfangs- und Verfahrenszentren, die Kantone und Gemeinden darin unterstützt, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Beteiligung des Bundes an den Sicherheitspauschalen von EVZ’s oder besonderen Zentren entlastet die Kantone finanziell und ist auf dieser Ebene begrüssenswert. Allerdings wird es dazu führen, dass genau dieser Absatz (Sicherheit) eine Priorität in der Gelderverwendung gegenüber Abs 4bis (Beschäftigungsprogramme) erfahren wird. Dass die Sicherheitsmassnahmen im Asylbereich schon seit längerem auf eidgenössischer, kantonaler wie kommunaler Ebene Vorrang gegenüber Sozialmassnahmen wie Beschäftigungsprogrammen geniessen, ist nichts Neues. Konkret ausgedrückt werden die Bundesgelder viel eher in eine Aufstockung des Sicherheitspersonals statt in ein Beschäftigungsprogramm fliessen. Dies ist die logische Umsetzung des politischen Kräfteverhältnisses. Abs 4bis bringt zudem keine grundlegend neue Sichtweise, sondern lediglich eine leichte Konkretisierung zum Einsatz von Bundesgeldern – die Möglichkeit zu Beschäftigungsprogrammen bestand auf gesetzlicher Ebene bereits zuvor, gemacht wurde wenig. Sollten wir uns bezüglich dieser Umsetzungsprognose täuschen, dann wäre uns das noch so lieb!

4) Die speziellen Zentren für «renitente» Asylbewerber

Sie sagen: „Auch wenn nur sehr wenige Asylsuchende gewaltbereit sind oder kleinkriminell werden, so sind sie trotzdem eine extreme Belastung für die Bevölkerung, aber auch für das Asylsystem und die überwiegende Zahl der Asylsuchenden, die sich korrekt verhalten. Dieses Problem muss man auf den Tisch bringen und Lösungen liefern. Ich habe selber Asylunterkünfte besucht und gesehen, wie schwierig einige junge Männer sein können, die sich an keine Regeln halten.“

Dazu Folgendes von unserer Seite: In Art. 26 des Asylgesetzes wurden neu drei Absätze aufgenommen, die das Bundesamt für Migration dazu ermächtigen, «renitente» Asylsuchende in besonderen Zentren unterzubringen. Dabei handelt es sich um Asylsuchende, die „die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder die durch ihr Verhalten den ordentlichen Betrieb der Empfangsstellen erheblich stören“. Es ist objektiv jedoch nicht eruierbar, was „erheblich stört“. Ein geringer Verstoss gegen die Hausordnung eines Empfangszentrums kann genügen. Wer also fortan als «renitent» gilt, ist unklar. Mit diesen höchst unbestimmten Kriterien drohen Willkür und Rechtsungleichheit.

Es ist zudem mehr als stark anzuzweifeln, ob die Errichtung dieser besonderen Zentren in der Praxis überhaupt durchführbar ist. Die Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass sich Kantone wie Gemeinden unter Umständen schon bei der Etablierung ordentlicher neuer Zentren für Asylsuchende unkooperativ bis ablehnend verhalten.

Der Umgang mit «renitenten» Personen, auch ausserhalb des Asylbereichs, ist zudem eine Frage, die primär aus sozialer und erst sekundär aus polizeilicher Optik angegangen werden muss. Kleinkriminalität ist störend und muss bekämpft werden. Sonnenklar. Dies wird gemacht und wer kriminell ist wird auch bestraft – dazu haben wir ein Strafrecht. Das Asyl- und Ausländergesetz mit strafrechtlichen Bestimmungen aufzuladen bringt allerdings niemandem etwas.

Im sozialpädagogischen Bereich wird auffälliges Verhalten zudem zuerst analysiert (Ursachenforschung) und danach wird versucht, die Ursachen dafür ins Positive zu verändern. Auch Jugendliche gelten schnell einmal als «renitent» – aber sperren wir sie deswegen gerade weg? In Bezug auf «renitente» Asylsuchende sind die Ursachen offensichtlich: Perspektivenlosigkeit, Unterbeschäftigung, Traumatisierungen oder eine Existenz als systemfremdes Subjekt im Asylwesen sind zu nennen. Hier wird aber nichts gemacht, weil der politische Wille fehlt. Repressive Massnahmen gegen potentielle «Renitenz» sind deshalb blosse Pflästerlipolitik – und überdies bereits strafrechtlich möglich. Beschäftigungsprogramme (oder noch progressiver wäre, wenn die Asylsuchenden arbeiten und somit selbständig agieren dürften) würden diese Politik wahrscheinlich ein Stück überflüssig machen, wie sie auch selbst sagen. Aber von denen reden wir schon genau so lange, wie vom nie zur Realität werdenden umfassenden Rechtsschutz. Womit wir beim Punkt 5 wären.

5) Die Pilotprojekte, die das ambitionierte Ziel von Bundesrätin Simonetta Sommaruga und dem Bundesamt für Migration unterstützen, die Verfahren einerseits zu beschleunigen und andererseits den Rechtsschutz der Asylbewerber auszubauen. Dieser Spagat ist eine grosse politische Herausforderung, und es ist wichtig, dass die Behörden Erfahrungen sammeln können.

Hierzu möchten wir ein für einmal klar festhalten: die dringlichen Änderungen des Asylgesetzes beschleunigen gar nichts. Und im Rahmen der Pilotprojekte stehen vor allem die Beschwerdefristen im Vordergrund. Gerade die Verkürzung dieser Rechtsmittelfrist auf 10 Tage bedeutet eine Verkürzung um 2/3 der ordentlichen Frist und ist mit den Verfahrensgarantien gemäss Art. 29 und 29a BV unvereinbar. Diese Änderung, das heisst ein Gewinn von gerade mal maximal 20 Tagen, wird nicht das Problem der jahrelangen Verfahren – so die Begründung – lösen. Das öffentliche Interesse an einem raschen Abschluss eines Asylverfahrens kann eine Abweichung von der im Verwaltungsverfahren des Bundes üblichen dreissigtägigen Beschwerdefrist auch nicht rechtfertigen. Es fragt sich zudem, ob damit tatsächlich eine wesentliche Verkürzung des Verfahrens verbunden wäre. Jedenfalls ist ernstlich zu bezweifeln, ob damit die bevorstehende Wegweisung aus der Schweiz tatsächlich erleichtert und die Rückkehrfähigkeit in den Heimatstaat aufrechterhalten wird.

Die Neuerung trifft desweiteren Personen, die in der Regel ohne Sprachkenntnisse, unter Umständen traumatisiert oder unter Stress oder anderen erschwerenden Einflüssen sind und ist deshalb umso bedenklicher. Dieser schwere Eingriff in grundrechtliche Garantien des Rechtsunterworfenen hält den Anforderungen der Verhältnismässigkeit in keiner Weise stand. Abgesehen davon ist es der Rechtssicherheit nicht zuträglich, wenn der Bundesrat nach Belieben (mit einer unteren Limite im Gesetz) auf dem Verordnungswege Rechtsmittelfristen festlegen kann.

Was damit also erreicht wird, ist faktisch eine Schmälerung des Rechtsschutzes. Dies steht im Widerspruch zur Absichtserklärung der Vorlage. Schon 2008 hatte die Mehrheit der vom EJPD eingesetzten Expertenkommission offenbar festgehalten, dass sie eine generelle Verkürzung der Beschwerdefrist im materiellen Verfahren nur dann unterstützen könnte, wenn zusätzliche flankierende Massnahmen zur Verbesserung des Rechtsschutzes von Asylsuchenden vorgesehen werden. Dass nun heute eine Verkürzung der Beschwerdefristen gemäss Art 108. Abs 3 lediglich dann vorgenommen werden darf, „wenn der wirksame Rechtsschutz der betroffenen Asylsuchenden durch geeignete Massnahmen gewährleistet ist“, folgt dieser Bedingung, ist aber bislang eine hohle Formulierung. Sie greift auf die beabsichtigten Verbesserungen im Bereich des Rechtsschutzes im Rahmen des Entwurfs 2 der Asylgesetzrevision vor, wie Sie auch richtig sagen. Deren Verwirklichung ist heute aber weder zeitlich absehbar, noch auf Grund der politischen Verhältnisse im Parlament als realistisch zu bezeichnen.

Zudem gilt es zu unterstreichen: Selbst wenn der Zugang zu einer unabhängigen Rechtsberatung garantiert werden sollte, ist darauf zu verweisen, dass die zeitaufwändige Hauptschwierigkeit in Asylverfahren meist die Beschaffung von Beweismitteln und die Aufarbeitung des Sachverhalts darstellt, und nicht dessen korrekte rechtliche Würdigung.

In realistischer Konsequenz wird eine Kürzung der Beschwerdefristen also zu überhasteten und somit fälschlich gefällten Negativentscheiden führen. Da die Vollzugsproblematik im Bereich Rückkehr und Rückschaffungen bestehen bleibt, wird dies mehr Asylsuchende in die Nothilfe oder gar in die Illegalität drängen, was letztendlich nicht in der Absicht der Schweiz stehen kann.

Desweiteren möchten wir Sie und mit Ihnen viele andere in zwei wichtigen Punkten korrigieren. Sie sagen: „Wenn eine Person an Leib und Leben bedroht ist, weil sie desertiert, erhält sie auch in Zukunft Asyl.“

Nein. Sie wird eine vorläufige Aufnahme erhalten. Und dadurch in einen präkäreren Status gedrängt. Dieser wird übrigens im laufenden Entwurf 1 der Asylgesetzrevision stark angegriffen.

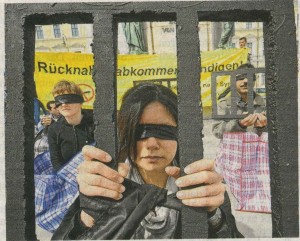

Sie sagen fürderhin zum Botschaftsverfahren: „Auch für die besonders Schutzbedürftigen werden nicht alle Türen geschlossen: Ihnen bleibt der Weg über das humanitäre Verfahren. Die Kriterien für eine Aufnahme in der Schweiz sind in diesem Verfahren die gleichen wie beim Botschaftsasyl.“

Auch dazu: leider nein. Das Botschaftsverfahren soll gemäss Bundesrätin Sommaruga durch das Verfahren zur Erlangung eines humanitären Visums «ersetzt» werden. Diese Argumentation lässt gerade in der SP viele glauben, dass die Flüchtlinge trotzdem noch legal einreisen könnten. Die Kriterien sind andere, es wechselt von «Glaubhaftmachung» zu «beweisen». Vom Verfahren zur Erlangung eines humanitären Visa sind zudem all jene Flüchtlinge, die sich in einem Drittstaat befinden, ausgeschlossen. EritreerInnen und SomalierInnen, die zusammen 43.5% der Botschaftsgesuche in den letzten Jahren stellten, müssten ein humanitäres Visum in einem Drittstaat einreichen, da in ihrem eigenen Land keine Schweizer Botschaft existiert. Sie sind somit fortan vom Verfahren eines humanitären Visums schlicht und einfach ausgeschlossen. Mehr dazu unter: http://www.asyl.ch/facts-botschaftsvefahren/

Wir bitten Sie, diesen Brief zur Kenntnis zu nehmen und hoffen, dass Sie unsere Argumente genau studieren. Wir hoffen wie Sie auch, dass eine Trendwende im Asylbereich dereinst stattfinden wird. In dieser Revision können wir diese, anhand der nun geschilderten Argumente, aber einfach nicht erkennen.

Mit freundlichen Grüssen

Marie-Claire Kunz, CSP-Genève;?Moreno Casasola | Solidarité sans frontières?Karin Jenni | augenauf Bern?Samuel Häberli | Freiplatzaktion Zürich?Melanie Aebli | Demokratische JuristInnen und Juristen Schweiz

Die Geschäftsleitung der Lonza hat am 31.Oktober anlässlich einer Sozialpartnerinformation den Abbau von 395 Stellen in Visp angekündet. Mit anderen Worten: Jede siebte Stelle in Visp wird den übertriebenen Renditezielen des Managements geopfert. Rund 200 Lonza-Beschäftigte haben am 1.November an zwei Betriebsversammlungen in Visp das weitere Vorgehen gegen die angekündigte Massenentlassung beschlossen. Die Walliser Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten (SP) und der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, Staatsrat Jean-Michel Cina (CVP), sicherten dabei der Belegschaft ihre volle Unterstützung zu

Die Geschäftsleitung der Lonza hat am 31.Oktober anlässlich einer Sozialpartnerinformation den Abbau von 395 Stellen in Visp angekündet. Mit anderen Worten: Jede siebte Stelle in Visp wird den übertriebenen Renditezielen des Managements geopfert. Rund 200 Lonza-Beschäftigte haben am 1.November an zwei Betriebsversammlungen in Visp das weitere Vorgehen gegen die angekündigte Massenentlassung beschlossen. Die Walliser Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten (SP) und der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, Staatsrat Jean-Michel Cina (CVP), sicherten dabei der Belegschaft ihre volle Unterstützung zu Metin Ayden wurde am 1. November aus der Schweiz in die JVA Hohenasperg inDeutschland ausgeliefert (129b).

Metin Ayden wurde am 1. November aus der Schweiz in die JVA Hohenasperg inDeutschland ausgeliefert (129b). Der Europäische Gewerkschaftsbund erklärt den 14. November zum europäischen Aktionstag «Für Arbeitsplätze und Solidarität in Europa und gegen die Austeritätspolitik» und ruft seine Mitgliedsgewerkschaften mit 60 Millionen Mitgliedern in der Europäischen Union auf zu protestieren, zu demonstrieren und zu streiken. Erstmals wird es in mehreren Ländern gleichzeitig zum Generalstreik kommen. In Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern werden an dem Tag wohl alle Räder still stehen. In Italien sind verschiedene Aktionen geplant. In Italien ruft der kämpferische Gewerkschaftsbund CGIL zu einem vier Stündigen Generalstreik. Basisgewerkschaften sowie kommunistische Parteien und Gruppen haben sich dem Anruf angeschlossen. Die beiden anderen rosaroten Gewerkschaftsbünde UIL und CISL unterstützen den Generalstreik nicht.

Der Europäische Gewerkschaftsbund erklärt den 14. November zum europäischen Aktionstag «Für Arbeitsplätze und Solidarität in Europa und gegen die Austeritätspolitik» und ruft seine Mitgliedsgewerkschaften mit 60 Millionen Mitgliedern in der Europäischen Union auf zu protestieren, zu demonstrieren und zu streiken. Erstmals wird es in mehreren Ländern gleichzeitig zum Generalstreik kommen. In Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern werden an dem Tag wohl alle Räder still stehen. In Italien sind verschiedene Aktionen geplant. In Italien ruft der kämpferische Gewerkschaftsbund CGIL zu einem vier Stündigen Generalstreik. Basisgewerkschaften sowie kommunistische Parteien und Gruppen haben sich dem Anruf angeschlossen. Die beiden anderen rosaroten Gewerkschaftsbünde UIL und CISL unterstützen den Generalstreik nicht. Am Montag 22. Oktober hat die Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) über 7’000 gesammelte Unterschriften für die Initiative «Steuerbonus für dich» eingereicht. Der Parteivorstand bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Am Montag 22. Oktober hat die Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) über 7’000 gesammelte Unterschriften für die Initiative «Steuerbonus für dich» eingereicht. Der Parteivorstand bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen.

In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen. Die nationalrätliche Sozialkommision (SGK) bereitet zur Zeit den zweiten Teil der 6. Revision der Invalidenversicherung (IV) vor. Damit wird die Mitte 2000er Jahre eingeläutete «Sanierung» der IV abgeschlossen. Was als schlichte «finanztechnische» Reform erscheint, ist ein Frontalangriff auf Behinderte, Erwerbslose und schliesslich auf alle Lohnabhängigen. Sozialabbau und Sozialdisziplinierung bilden dabei die Stossrichtung der Revision.

Die nationalrätliche Sozialkommision (SGK) bereitet zur Zeit den zweiten Teil der 6. Revision der Invalidenversicherung (IV) vor. Damit wird die Mitte 2000er Jahre eingeläutete «Sanierung» der IV abgeschlossen. Was als schlichte «finanztechnische» Reform erscheint, ist ein Frontalangriff auf Behinderte, Erwerbslose und schliesslich auf alle Lohnabhängigen. Sozialabbau und Sozialdisziplinierung bilden dabei die Stossrichtung der Revision.

In der Stadt Bern sind Wohnungen und vor allem günstige Wohnungen rar. Die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr. Da von der Stadt nur wenig bis nichts passiert, um dem Wohnungsmangel entgegenzutreten, greifen wir selbst ein und bauen auf dem Kornhausplatz Wohnungen, wie sie wohl entstehen werden, wenn sich nicht bald massiv was ändert.

In der Stadt Bern sind Wohnungen und vor allem günstige Wohnungen rar. Die Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr. Da von der Stadt nur wenig bis nichts passiert, um dem Wohnungsmangel entgegenzutreten, greifen wir selbst ein und bauen auf dem Kornhausplatz Wohnungen, wie sie wohl entstehen werden, wenn sich nicht bald massiv was ändert. Für viele ist es ein Spiel, das derzeit auf dem Nahrungsmittelmarkt abläuft. Ein Spiel mit einigen wenigen GewinnerInnen und Milliarden von VerliererInnen: Die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Um der Profitmacherei mit dem Leid anderer einen Riegel vorzuschieben, hat die JUSO Schweiz eine Volksinitiative für ein Spekulationsverbot mit Nahrungsmitteln lanciert. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober. Unterstütze uns mit einem

Für viele ist es ein Spiel, das derzeit auf dem Nahrungsmittelmarkt abläuft. Ein Spiel mit einigen wenigen GewinnerInnen und Milliarden von VerliererInnen: Die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Um der Profitmacherei mit dem Leid anderer einen Riegel vorzuschieben, hat die JUSO Schweiz eine Volksinitiative für ein Spekulationsverbot mit Nahrungsmitteln lanciert. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober. Unterstütze uns mit einem  «Nur Namibia und Singapur sind ungleicher als die Schweiz». Prekarisierung, Verteilung des Wohlstands oder Demografie, überall wird die Wirklichkeit zugunsten falscher Ansichten verdrängt. Davon ist Ueli Mäder überzeugt. Im GZ Riesbach zeigte der Soziologe vor den GenossInnen der PdA Zürich an deren Basar auf, was man aus wissenschaftlicher Sicht dagegenhalten kann. Aus der aktuellen Ausgabe des vorwärts. Unterstütze uns mit einem

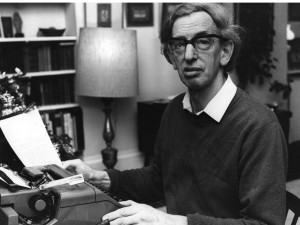

«Nur Namibia und Singapur sind ungleicher als die Schweiz». Prekarisierung, Verteilung des Wohlstands oder Demografie, überall wird die Wirklichkeit zugunsten falscher Ansichten verdrängt. Davon ist Ueli Mäder überzeugt. Im GZ Riesbach zeigte der Soziologe vor den GenossInnen der PdA Zürich an deren Basar auf, was man aus wissenschaftlicher Sicht dagegenhalten kann. Aus der aktuellen Ausgabe des vorwärts. Unterstütze uns mit einem  Eric Hobsbawm war einer der wichtigsten marxistischen Intellektuellen der Welt. Auch, weil sich bei ihm auf einzigartige Weise Biographie und Wissenschaft verbinden. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober 2012.

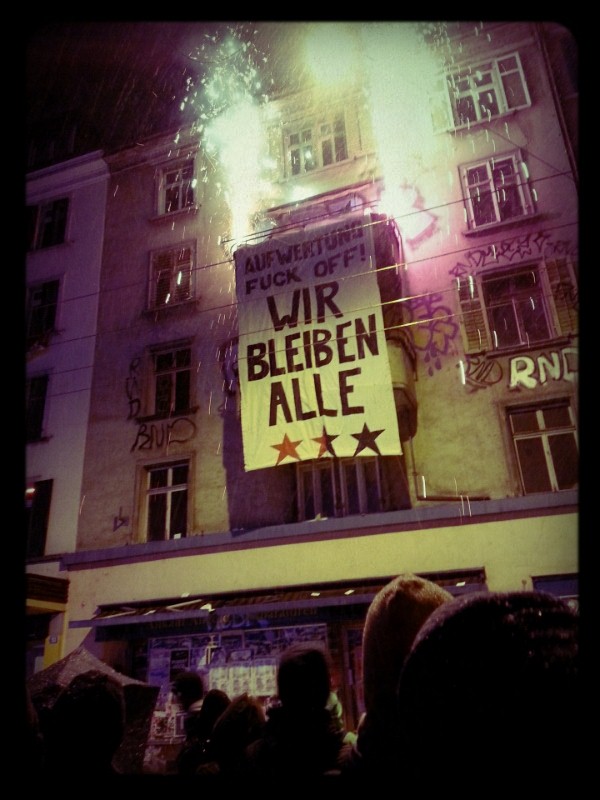

Eric Hobsbawm war einer der wichtigsten marxistischen Intellektuellen der Welt. Auch, weil sich bei ihm auf einzigartige Weise Biographie und Wissenschaft verbinden. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Aus dem vorwärts vom 12. Oktober 2012. Mit einer Lancierungsaktion in Bern und Zürich startete heute das Referendum gegen die dringlichen Massnahmen der Asylgesetzrevision. Das Referendum setzt somit ein klares Zeichen und erteilt der Verschärfungspolitik im Asylwesen eine klare Absage.

Mit einer Lancierungsaktion in Bern und Zürich startete heute das Referendum gegen die dringlichen Massnahmen der Asylgesetzrevision. Das Referendum setzt somit ein klares Zeichen und erteilt der Verschärfungspolitik im Asylwesen eine klare Absage. Zur Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ soll nach dem Willen des Bundesrats ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werden. Damit anerkennt die Landesregierung einen dringenden Handlungsbedarf bei der Krankenversicherung, enttäuscht aber mit einem halbherzigen Entscheid. Der Trägerverein „für eine öffentliche Krankenkasse“ nimmt das positive Signal zwar mit Genugtuung zur Kenntnis; wird jedoch wie geplant an der ursprünglichen Initiative festhalten, weil diese in wichtigen Bereichen die bestehenden Probleme besser und grundsätzlicher löst und darum das wirksamere Mittel gegen die Prämienspirale darstellt. Bekräftigt werden die Initianten auch von Umfragen, welche eine Zweidrittelsmehrheit für eine öffentliche Krankenkasse anstelle eines teuren Schweinwettbewerbs aufzeigen.

Zur Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ soll nach dem Willen des Bundesrats ein Gegenvorschlag ausgearbeitet werden. Damit anerkennt die Landesregierung einen dringenden Handlungsbedarf bei der Krankenversicherung, enttäuscht aber mit einem halbherzigen Entscheid. Der Trägerverein „für eine öffentliche Krankenkasse“ nimmt das positive Signal zwar mit Genugtuung zur Kenntnis; wird jedoch wie geplant an der ursprünglichen Initiative festhalten, weil diese in wichtigen Bereichen die bestehenden Probleme besser und grundsätzlicher löst und darum das wirksamere Mittel gegen die Prämienspirale darstellt. Bekräftigt werden die Initianten auch von Umfragen, welche eine Zweidrittelsmehrheit für eine öffentliche Krankenkasse anstelle eines teuren Schweinwettbewerbs aufzeigen. Am Montag (Ortszeit) verbreitete der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) ein aktualisiertes Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Sonntag, das sich auf einen Auszählungsstand von 97,65 Prozent bezog. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei für das Land historischen 80,72 Prozent. In 22 der 24 Bundesstaaten Venezuelas konnte sich Chávez durchsetzen, nur Mérida und Táchira an der Grenze zu Kolumbien fielen an die Opposition. Auch im von Henrique Capriles Radonski als Gouverneur regierten Miranda setzte sich Chávez – wenn auch knapp – durch. Am Mittwoch soll Hugo Chávez vom CNE offiziell zum Wahlsieger proklamiert werden.

Am Montag (Ortszeit) verbreitete der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) ein aktualisiertes Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Sonntag, das sich auf einen Auszählungsstand von 97,65 Prozent bezog. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei für das Land historischen 80,72 Prozent. In 22 der 24 Bundesstaaten Venezuelas konnte sich Chávez durchsetzen, nur Mérida und Táchira an der Grenze zu Kolumbien fielen an die Opposition. Auch im von Henrique Capriles Radonski als Gouverneur regierten Miranda setzte sich Chávez – wenn auch knapp – durch. Am Mittwoch soll Hugo Chávez vom CNE offiziell zum Wahlsieger proklamiert werden. Die Gewerkschaft Unia hat an ihrer Delegiertenversammlung vom 6. Oktober einstimmig festgehalten: Sie ist bereit, das Referendum gegen die derzeit im Parlament diskutierte Ausweitung der Nacht- und Sonntagsarbeit zu ergreifen.

Die Gewerkschaft Unia hat an ihrer Delegiertenversammlung vom 6. Oktober einstimmig festgehalten: Sie ist bereit, das Referendum gegen die derzeit im Parlament diskutierte Ausweitung der Nacht- und Sonntagsarbeit zu ergreifen. Der grösste Platin-Produzent der Welt, Anglo American Platinum, hat einem Bericht des südafrikanischen Nachrichtensenders E-News zufolge am 5. Oktober 12‘000 (!) streikende Kumpels entlassen. Dies berichtete der südafrikanische Nachrichtensender E-News. Die Kumpel hatten wochenlang ihre Arbeitsaufnahme verweigert und sind trotz Erpressungen und Drohungen des Konzerns nicht eingefahren. 100‘000 befinden sich weiter im Streik.

Der grösste Platin-Produzent der Welt, Anglo American Platinum, hat einem Bericht des südafrikanischen Nachrichtensenders E-News zufolge am 5. Oktober 12‘000 (!) streikende Kumpels entlassen. Dies berichtete der südafrikanische Nachrichtensender E-News. Die Kumpel hatten wochenlang ihre Arbeitsaufnahme verweigert und sind trotz Erpressungen und Drohungen des Konzerns nicht eingefahren. 100‘000 befinden sich weiter im Streik.