Foto: Tristan Dzikowski

Der UNO-Welttag gegen Armut wurde in Bern mit Veranstaltungen begangen. Dazu gesellte sich mittags eine ad-hoc-Demonstration vor einer UBS-Filiale.

„Die Menschenrechte haben uns noch nicht erreicht“, sagt eine schweizerische Armutsbetroffene. Zum Uno-Welttag am 17. Oktober 2008 gegen Armut veranstalteten die beiden Bewegungen Amnesty International und ATD Vierte Welt ein Treffen in der Heiliggeistkirche in Bern. Hans-Peter Furrer, Präsident der Armutsbewegung ATD Vierte Welt, zeichnete die Zusammenhänge auf: „Armut, wenn sie nicht gewählt ist, sondern einen Menschen überfällt und bezwingt, verletzt Menschenrechte, und grosse Armut verletzt sie kumulativ: Sie schliesst den Menschen aus und wird zum Gefängnis.“ Furrer äusserte sich zufrieden darüber, dass Amnesty International auch diese Gefängnis nennt.

Im Mikrokosmos

Armut hat sehr viel mit sozialer Distanz zu tun. Die Gefahr besteht, nur die Armut in der Ferne, in der Dritten Welt näher anzuschauen. Soziale Distanz wird so von geografischer Distanz überlagert. Die ganze Welt als Makrokosmos der sozialen Ungerechtigkeit? Wieviel mehr Verbindlichkeit braucht es jedoch, die Armut in unserer Nähe aufzudecken, anzugehen und zu bekämpfen. Dies bedingt konkrete Politik – und den Willen zur Veränderung von Machtstrukturen.

Edith Olibet, Gemeinderätin der Stadt Bern und Direktorin für Bildung, Soziales und Sport meinte am Treffen in der Heiliggeistkirche Bern, dass es keine Armut in der Schweiz gäbe, wenn ebensoviel Kraft, politischer Willen und Ressourcen in die Armutsbekämpfung gesteckt würden, wie dies heute zum Beispiel für die Rettung einer Grossbank oder zur Debatte über Missbräuche im Sozialwesen geschieht. Sie erinnerte an die Tatsache, dass im Kanton Bern jeder/e dritte BezügerIn von Sozialhilfe erwerbstätig ist, davon 42% in einem 100%-Job. Das Lohndumping für die working poor erzwingt von der Öffentlichkeit Sozialleistungen, über deren Missbräuchlichkeit kaum debattiert wird, weil sie eine versteckte Form der Wirtschaftsförderung darstellt.

Familienarmut

Rund ein Drittel der Sozialhilfebeziehenden in der Stadt Bern sind zwischen 0 und 17 Jahren jung. Zu dieser Zahl gesellt sich eine grosse Dunkelziffer. Olibet: „Viele Menschen leben weit unter der Armutsgrenze und melden ihre Not nicht an. Sie wollen sich und ihre Kinder nicht dem öffentlichen Blick aussetzen.“ Es ergibt sich die Gefahr der Vererbung von Armut durch fehlende oder ungenügende Ausbildung von Kindern in armen Familien. Olibet stellte Forderungen zur Ursachenbekämpfung von Armut vor: Existenzsichernde Löhne, Förderung sozial benachteiligter Kinder im Vorschulalter, Beseitigung von Kinder-, Jugendlichen- und Elternarmut, Förderung des Überganges nach der obligatorischen Schule und Beendigung der Ausbildung, Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Beseitigung der steuerlich bedingten Armutsfalle beim Austritt aus der Sozialhilfe.

Als allein erziehende Familienmutter meldete sich sodann Sarah Moser sehr eindrücklich zu Wort. Sie stellte den Wunsch nach Ferien am Meer – zusammen mit ihren drei Kindern – der harten Wirklichkeit entgegen. Wie findet sie sich in einer von Prospekten verklärten Welt zurecht, ohne für Ferien Ressourcen einsetzen zu können? Dazu stellen sich nicht nur Fragen nach der Finanzierung von Reise und Aufenthalt, sondern von Ausrüstung, Kleidung, Statussymbolik und gesellschaftlichem Habitus. Die Ausgrenzung wird greifbar. Kommt noch dazu, dass bestenfalls für Kinder Ferienlager bezahlt werden, aber kaum für die ganze Familie Ferien am Meer. Gemäss einem weit verbreiteten gesellschaftlichen Vorurteil, dass Armutsbetroffene keinen Alltagsstress haben und darum auch nicht Ferien bräuchten.

Kundgebung

Gleichentags fand gegen Abend auf dem Münsterplatz in Bern eine Kundgebung gegen Armut und Ausgrenzung statt, welche vom Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen (KABBA) in Bern und der IG Sozialhilfe in Zürich organisiert worden war.

Der Soziologe Kurt Wyss stellte die Frage, wer heute die Welt unsicher mache, die diskriminierten Armutsbetroffenen oder die Exzesse des neoliberalen Kapitalismus? Während Banken im maroden Finanzsystem global eine Party auf Kosten der Steuerzahlenden feiern, gibt es kein Geld für die Armutsbetroffenen. Beat Ringger vom Denknetz Schweiz erinnerte an die Grundlügen in unserer Gesellschaft und an die Verwirrung der Finanzleute, die zusehen müssen, wie ihr System zusammenbricht. Die beiden Schweizer Grossbanken haben mehr als 10 Milliarden Franken an Boni ausbezahlt. Nun stopft der Staat die Löcher. Ringger skizzierte die Idee einer Erwerbsversicherung: Keine zeitliche Begrenzung der Taggelder, kein Zwang zu prekären Arbeitsverhältnissen und gesellschaftliche Anerkennung der Betreuungsarbeit für Kinder.

Für Thomas Näf vom KABBA steht die Missbrauchsdebatte im Zusammenhang mit den bevorstehenden Gemeindewahlen in Bern. Das Misstrauen und der Generalverdacht gegenüber den untersten Schichten werden mit politischer Absicht geschürt. Doch Armut wird vom kapitalistischen System erzeugt. Die Lebenssituation der Armutsbetroffenen erinnert Branka Goldstein von der IG Sozialhilfe an eine Apartheid. Die Gesellschaft wird in zwei Teile getrennt. Auch wies Goldstein an der Kundgebung auf die Folgen der Kinderarmut und der irreparablen Schäden für die Gesellschaft hin. Aus Basel war Avji Sirmoglu von der Liste 13 gegen Armut und Ausgrenzung zugegen. Sie kritisierte die neuen Asyl- und Ausländergesetze, wonach Menschen B- und C-Ausweise und somit das Recht auf Verbleiben in der Schweiz verwirken können, wenn sie der Sozialhilfe zu sehr zu Last fallen.

In einer Resolution forderten die KundgebungsteilnehmerInnen von Bundespräsident Couchepin und von der Kommission für soziale Sicherheit der eidgenössischen Räte: Einklagbare soziale Rechte in der Bundesverfassung, Erhöhung des Existenzminimums, Demokratisierung des Sozialwesens, Abschaffung der Verwandtenunterstützungs- und Rückzahlungspflicht und einen vollständigen Datenschutz auch für SozialhilfebezügerInnen.

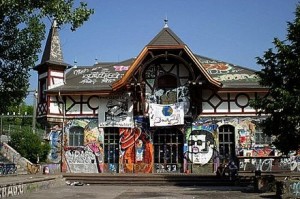

Der Entscheid der Mitterechts-Mehrheit im Stadtrat ist ein Armutszeugnis und ein Angriff auf die Kultur- und Jugendpolitik der Stadt Bern und auf das Verhältnis zwischen Reitschule und Stadt Bern. Dass dabei im

Der Entscheid der Mitterechts-Mehrheit im Stadtrat ist ein Armutszeugnis und ein Angriff auf die Kultur- und Jugendpolitik der Stadt Bern und auf das Verhältnis zwischen Reitschule und Stadt Bern. Dass dabei im

Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.

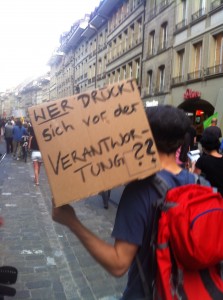

Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.  Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen.

Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen. Kundgebung und Fazit

Kundgebung und Fazit Unverhältnismässige Hausdurchsuchung und Beschlagnahmungen: Die Arbeit von augenauf Bern wird von der Polizei massiv behindert. Am Morgen des 17. Februar 2009 durchsuchte die Kantonspolizei Freiburg auch das Büro der Menschenrechtgruppe augenauf Bern.

Unverhältnismässige Hausdurchsuchung und Beschlagnahmungen: Die Arbeit von augenauf Bern wird von der Polizei massiv behindert. Am Morgen des 17. Februar 2009 durchsuchte die Kantonspolizei Freiburg auch das Büro der Menschenrechtgruppe augenauf Bern. Vergangenen Januar verhaftete die Berner Polizei während zweier Demos über 200 Personen und sperrte diese unter unmenschlichen Bedingungen ein. Zwei Eingaben von Menschenrechtsgruppen schmetterte nun die zuständige Oberaufsichtskommission ab. Sie legitimiert dadurch das willkürliche Polizeivorgehen.

Vergangenen Januar verhaftete die Berner Polizei während zweier Demos über 200 Personen und sperrte diese unter unmenschlichen Bedingungen ein. Zwei Eingaben von Menschenrechtsgruppen schmetterte nun die zuständige Oberaufsichtskommission ab. Sie legitimiert dadurch das willkürliche Polizeivorgehen.  Die Partei der Arbeit (PdA) hat ihren vor vier Jahren gewonnenen Sitz im Berner Stadtparlament erfolgreich verteidigt. Ihr Stadtrat Rolf Zbinden wird klar im Amt bestätigt. Das erklärte Ziel eines Sitzgewinns lag jedoch nicht in Reichweite. Insgesamt gewinnt das linke Oppositionsbündnis ein zusätzliches Mandat.

Die Partei der Arbeit (PdA) hat ihren vor vier Jahren gewonnenen Sitz im Berner Stadtparlament erfolgreich verteidigt. Ihr Stadtrat Rolf Zbinden wird klar im Amt bestätigt. Das erklärte Ziel eines Sitzgewinns lag jedoch nicht in Reichweite. Insgesamt gewinnt das linke Oppositionsbündnis ein zusätzliches Mandat. Der Runde Tisch läuft für die Belegschaft der Officine unbefriedigend. Das Streikkomitee akzeptiert die geplante Verlagerung der Werkstätten

Der Runde Tisch läuft für die Belegschaft der Officine unbefriedigend. Das Streikkomitee akzeptiert die geplante Verlagerung der Werkstätten

Über die Einführung von biometrischen Pässen kommt es wahrscheinlich zu einer Volksabstimmung. Das überparteiliche Komitee von Gegnern hat gestern in Bern 55’000 Unterschriften für ein Referendum dagegen eingereicht.

Über die Einführung von biometrischen Pässen kommt es wahrscheinlich zu einer Volksabstimmung. Das überparteiliche Komitee von Gegnern hat gestern in Bern 55’000 Unterschriften für ein Referendum dagegen eingereicht.