Wachstum schwach, Arbeitslosigkeit hoch

Die Krise lebt und die Schweizerische Arbeiterschaft wird sie ausbaden. Die gestiegene Arbeitslosigkeit im November und die gesunkenen Wachstumsprognosen für das kommende Jahr deuten auf weitere Massenverelendung hin. Eine Aufarbeitung der neuesten Entwicklungstendenzen der Schweizerischen Wirtschaft.

Zwei Nachrichten des heutigen Tages geben Anlass zur Sorge: die Arbeitslosigkeit in der Schweiz lag Ende November weit über der des Vormonats und die Wachstumsprognose zur Entwicklung der Schweizerischen Wirtschaft für das Jahr 2012 musste halbiert werden. Beide Nachrichten wurden seperat, zusammenhangslos dargebracht. Auf der einen Seite die Direktion Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), die die schlechte Botschaft der gestiegenen Arbeitslosigkeit überbringen musste. Auf der anderen Seite die Wachstumsprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Der vorwärts sieht in beiden Nachrichten einen Ausdruck der allgemeinen Krise des Kapitalismus unter den spezifischen Bedingungen der Schweiz.

Hohe Arbeitslosigkeit

Gegenwärtig und präsent ist die gestiegene Arbeitslosigkeit in der Schweiz. So musste das Seco vermelden, dass die Arbeitslosenquote Ende November von 2,9 Prozent auf 3,1 Prozent gestiegen ist. Damit zählt die Schweiz nunmehr 121 109 Arbeitslose. Dies sind 5 931 Arbeitslose mehr als im Vormonat, also 5 931 Menschen, die nunmehr von der Staatshilfe abhängig sind. Eine Bevölkerungsgruppe ist von der steigenden Arbeitslosigkeit besonders betroffen: die Migrantinnen und Migranten. Sie werden unverhältnismässig oft in die Erwerbslosigkeit geschleudert, ihre Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent (von vormals 5,7 Prozent). Das Risiko für MigrantInnen in der Schweiz arbeitslos zu werden, ist also doppelt so hoch, wie für SchweizerInnen. Mittlerweile machen migrantische Arbeitslose 45 Prozent sämtlicher Arbeitslosen in der Schweiz aus. Die Gründe für ihre häufige Arbeitslosigkeit dürften darin zu finden sein, dass Entlassungen oftmals ohnehin schon prekäre Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnbereich treffen – jenen Bereich, den die Schweiz fast exklusiv den MigrantInnen vorbehält.

Im speziellen Fall erklärt sich die gestiegene Arbeitslosigkeit durch Entlassungen im Gastgewerbe und der Baubranche. Mehr als die Hälfte der der Entlassenen stammt aus einer der beiden Branchen. Und siehe da: In der Baubranche gibt es einen Anteil an migrantischen Arbeitern von etwa 69 Prozent. Wenig wunderlich also, wenn nun die Quote der migrantischen Arbeitslosen steigt. Darüber hinaus zeigen sich erste Zeichen der konjunkturellen Schwäche der Schweiz. Allerdings bemüht sich das Seco zu erklären, dass die Entwicklung auf dem Arbeitslosenmarkt «saisonbegint» sei – Gastgewerbe und Baubranche legen traditionell in den Wintermonaten in der Arbeitslosigkeit zu. Wenn wir der Seco in ihrer Logik allerdings folgen, so stehen uns umso düstere Monate bevor: die angekündigten Massenentlassungen von Industrie, Bankenbranche und Pharmakonzernen stehen noch aus. Es darf also mit weiteren sprunghaften Anstiegen der Arbeitslosigkeit gerechnet werden. Neuester Kandidat für Massenentlassungen ist hier die BKW FMB Energie AG. Sie hat angekündigt, 200 Angestellten kündigen zu wollen.

Niedriges Wachstum

Und doch ist die Seco nicht die alleinige Verkünderin schlechter Neuigkeiten. Die KOF hat bekanntgegeben, dass es die Wachstumsprognosen für 2012 nicht aufrecht erhalten kann. Gleich reihenweise mussten die Prognosen nach unten verringert, halbiert, verschlechtert werden. Statt um 1,3 Prozent soll das Bruttoinlandprodukt (BIP) nur noch um 0,6 Prozent wachsen. Investitionen in Bau und Aufrüstung der Betriebe werden nur noch mit 0,3 statt 2,6 Prozent veranschlagt. Die Exporte brechen massiv ein, man rechnet nunmehr gerade mal mit einem Wachstum von 0,2 statt 2,1 Prozent. Und auch die Arbeitslosenquote wird weiter wachsen, nämlich auf 3,4 Prozent. Was sich wie eine Liste der schlechten Nachrichten liest, ist als Produkt einer Befragung des KOF hervorgegangen. Die Ökonomen verschiedener Unternehmen wurden befragt, ihre Aussagen analysiert. Und wer sich da wie geäussert hat, ist durchaus interessant.

Es ist die Exportbranche, die noch immer ächzt. Unter dem starken Franken und der Schuldenkrise der Eurostaaten (wohlgemerkt zwei Phänomene, die einander bedingen). Dementsprechend ist auch die Tourismusbranche betroffen. Allerdings machen sich allenthalben Ermüdungserscheinungen breit. Wobei: Eben nicht allenthalben. Ein Sektor wächst und gedeiht, ist guter Dinger und guter Wachstumsprognose. Die Finanzbranche um Banken, Versicherungen und Börse. So ist man zuversichtlich, dass der Börsenindex – der «Swiss Performance Index» – auf 5 750 Punkte steigen werde. Das wäre allerdings ein sagenhaftes Wachstum von 10 Prozent.

Düstere Tage, aber nicht für das Finanzkapital

Die Schweizerische Wirtschaft ächzt. Noch immer liegt das Wachstum der Schweiz weit, weit hinter dem Jahr 2007 (mehr als 3 Prozent) zurück. Die hohe Arbeitslosigkeit jetzt und die noch steigende im nächsten Jahr sind Ausdruck der Krise des Kapitalismus, die seit 2008 anhält. Von der Subprime-Krise in die Finanzkrise in die Schuldenkrise und die Krise des starken Frankens in der Schweiz führt eine einzige, durchgehende Bewegung. Die Schweiz ist gefangen, allerdings nicht nur innerhalb Europas, durch dessen Schuldenkrise ihre Währung unter Druck gerät, sondern auch innerhalb ihres eigenen Wirtschaftssystems. Die Krise des Kapitalismus ist so sicher wie das Amen in der Kirche, ihre Auswirkungen sind die Massenentlassungen, die die Arbeiter und Arbeiterinnen zu tragen haben. Mit den Erwartungen für das nächste Jahr steht nun fest, dass wir über die Krisenbewegung noch nicht hinaus sind, dass es weitere Entlassungen und weitere Arbeitslose geben wird, dass sich die Situation sogar innerhalb der (noch) relativ behüteten Schweiz zuspitzen wird.

Aber zuspitzen nicht nur in die eine Richtung. Schon wieder steht das Finanzkapital strahlend und stark dar, verkündet neue Profite und hohe Wachstumsaussichten. Es sind die gleichen Banken, die gerade die Entlassungen von Hunderten ankündigten – das ist die Dialektik zwischen Profit und Elend. Aber selbst wer nicht MarxistIn ist, selbst wer nicht die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus (und deren einzige Lösung, nämlich die Auflösung des Kapitalismus!) sehen will, selbst dem sei die Frage gestellt: Wie kann denn der Börsenindex um 10 Prozent streigen, wenn die Wirtschaft es nicht tut, aber die Börse Indikator der Gesundheit eines Unternehmens sein soll? Ungelöste Rätsel…

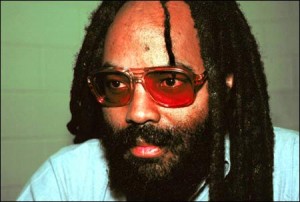

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird.

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird. Im Berner Grossrat fordern Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der SVP, der EVP und der EDU, dass der Kanton sich aus der Sexualerziehung für Kinder verabschiede, so wie sie im Lehrplan 21 vorgesehen ist. Sexualerziehung sei in erster Linie Sache der Eltern. Was dagegen die Schule anbieten solle, grenze an Pornografie. Auch in andern Kantonen regt sich Widerstand.

Im Berner Grossrat fordern Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der SVP, der EVP und der EDU, dass der Kanton sich aus der Sexualerziehung für Kinder verabschiede, so wie sie im Lehrplan 21 vorgesehen ist. Sexualerziehung sei in erster Linie Sache der Eltern. Was dagegen die Schule anbieten solle, grenze an Pornografie. Auch in andern Kantonen regt sich Widerstand. Nach den grossen Erhebungen dieses Jahres im nordafrikanischen und nahöstlichen Raum kam es inzwischen auch zu Neuwahlen in Tunesien und Ägypten. Wenig überraschend dominierten dabei überwiegend islamisch orientierte Parteien und Kräfte. Vor kurzem äusserten sich führende Vertreter der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens (PCOT) in einem Interview selbstkritisch zu dem Ausgang und dem für sie unbefriedigenden

Nach den grossen Erhebungen dieses Jahres im nordafrikanischen und nahöstlichen Raum kam es inzwischen auch zu Neuwahlen in Tunesien und Ägypten. Wenig überraschend dominierten dabei überwiegend islamisch orientierte Parteien und Kräfte. Vor kurzem äusserten sich führende Vertreter der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens (PCOT) in einem Interview selbstkritisch zu dem Ausgang und dem für sie unbefriedigenden  Mit dem heutigen Entscheid des Nationalrats ist der Atomausstieg der Schweiz auf parlamentarischer Ebene beschlossen. Nun kann der Bundesrat die konkrete Umsetzung vorantreiben. Gleichzeitig ist dieser Entscheid ein klares Signal für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft, auf eine nachhaltige, zukünftige Stromversorgung der Schweiz hinzuwirken.

Mit dem heutigen Entscheid des Nationalrats ist der Atomausstieg der Schweiz auf parlamentarischer Ebene beschlossen. Nun kann der Bundesrat die konkrete Umsetzung vorantreiben. Gleichzeitig ist dieser Entscheid ein klares Signal für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft, auf eine nachhaltige, zukünftige Stromversorgung der Schweiz hinzuwirken.

Der Kampf um den LMV im Detail

Der Kampf um den LMV im Detail Streik im Tessin

Streik im Tessin  Gestern entschied der Bundesrat den Kauf von Kampfjets des Typs Gripen. Damit ist nach längerem hin und her klar, für welche Fliegerart man das Steuergeld zu versenken gedenkt. Es werden Anschaffungskosten von gut fünf Milliarden und Unterhaltskosten im Umfang von etwa zehn Milliarden Franken entstehen. Unklar ist, ob der Entscheid per Referendum angefochten werden kann. Doch schon jetzt formiert sich der Widerstand gegen den Kampfjetkauf.

Gestern entschied der Bundesrat den Kauf von Kampfjets des Typs Gripen. Damit ist nach längerem hin und her klar, für welche Fliegerart man das Steuergeld zu versenken gedenkt. Es werden Anschaffungskosten von gut fünf Milliarden und Unterhaltskosten im Umfang von etwa zehn Milliarden Franken entstehen. Unklar ist, ob der Entscheid per Referendum angefochten werden kann. Doch schon jetzt formiert sich der Widerstand gegen den Kampfjetkauf. Am 29. November traten die Arbeiter und Arbeiterinnen des Valrhône-Verteilzentrums bei Bussigny in den Streik. 70 ArbeiterInnen der Nachtschicht legten ihre Arbeit nieder, um gegen die Streichung von Gratifikationen und die Verschlechterung der Arbeitspläne Druck aufzubauen. Mit der Anreise des Finanzchefs Yann Cornec unterbrachen die ArbeiterInnen ihren Streik noch am selben Tag, um in Verhandlungen einzutreten.

Am 29. November traten die Arbeiter und Arbeiterinnen des Valrhône-Verteilzentrums bei Bussigny in den Streik. 70 ArbeiterInnen der Nachtschicht legten ihre Arbeit nieder, um gegen die Streichung von Gratifikationen und die Verschlechterung der Arbeitspläne Druck aufzubauen. Mit der Anreise des Finanzchefs Yann Cornec unterbrachen die ArbeiterInnen ihren Streik noch am selben Tag, um in Verhandlungen einzutreten.