Kurdischer Frühling

Während sich halb Europa über Erdogans Umgang mit Satire und Pressefreiheit empört, führt die AKP-Regierung in den kurdischen Gebieten im Südosten der Türkei Krieg. Eine Reportage zur Situation in den kurdischen Gebieten und dem Widerstand der kurdischen Bevölkerung gegen den Staatsterror der Regierung Erdogan.

Während sich halb Europa über Erdogans Umgang mit Satire und Pressefreiheit empört, führt die AKP-Regierung in den kurdischen Gebieten im Südosten der Türkei Krieg. Eine Reportage zur Situation in den kurdischen Gebieten und dem Widerstand der kurdischen Bevölkerung gegen den Staatsterror der Regierung Erdogan.

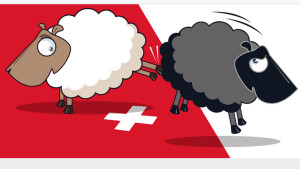

Nachdem das linke Oppositionsbündnis HDP am 7. Juni 2015 die Zehnprozent-Hürde bei den Wahlen grosszügig schaffte und die AKP das absolute Mehr verfehlte, war es definitiv vorbei mit dem versöhnenden Ton der islamistischen Partei gegenüber den KurdInnen. Erdogan tobte, erzwang Neuwahlen und setzte alles daran, diese zu gewinnen. Alles, das bedeutete in erster Linie massive Repression gegen die linke und kurdische Bewegung. Innerhalb von drei Monaten wurden über 1500 Menschen festgenommen. Bereits Anfang September wurden die ersten Ausgangssperren ausgerufen und Sondereinheiten in den Südosten geschickt, um TerroristInnen zu neutralisieren, so die Bezeichnung der Regierung für das Töten von KämpferInnen oder Zivilpersonen. Und neutralisiert wurden dabei oft selbst kleine Kinder. Erdogan versprach im Herbst noch, dass alles wieder ruhig werde, sobald die Wahlen so ausfallen, wie es ihm gefällt. Doch nach den Neuwahlen vom 1. November 2015, bei denen die HDP ihren Wahlanteil im Grossen und Ganzen halten, die AKP jedoch ihr Mehr auf Kosten der rechtsextremen MHP erreichen konnte, kam nicht die versprochene Stabilität, sondern erst recht Krieg.

In den Worten Erdogans klingt das so: Entweder ihr senkt eure Köpfe oder ihr verliert sie. Figuen Yüksekdag, Co-Präsidentin der HDP, konterte: «Unsere Köpfe tragen wir unter dem Arm und laufen weiter, ein türkisches Sprichwort über Menschen, die sich vor nichts fürchten. In allen Provinzen, die mit grosser Mehrheit für die HDP stimmten, gilt nun seit Monaten der Ausnahmezustand; Ausgangssperren wurden über Tage, Woche oder gar Monate verhängt.

Newroz unter Bombendrohung

Wir reisten als kleine Delegation aus Zürich nach Amed (türkisch: Diyarbakir), um am Newroz-Fest am 21. März teilzunehmen. Das kurdische Frühlingsfest, das seit Jahren auch als politisches Symbol des Widerstandes gilt, wurde dieses Jahr in vielen Städten verboten – und mit massiver Repression versuchten Polizei und Militär, die Verbote durchzusetzen. In Amed wurde das Fest zwar erlaubt, doch kursierte das Gerücht, dass der IS Selbstmordanschläge plane. Viele Menschen trauten sich nicht zu der Feier, zu frisch sind die Erinnerungen an die Anschläge auf die Wahlveranstaltung in Amed am 5. Juni 2015 (mindestens 3 Tote), auf die Solidaritätsbewegung mit Kobanê am 20. Juli 2015 in Suruç (34 Tote) und auf die Friedensdemo am 10. Oktober 2015 in Ankara (102 Tote). Die Drohung hatte also etwas sehr Reales; die Angst und die Anspannung waren deutlich spürbar. Dennoch sind über eine halbe Million Menschen zum Fest gekommen. Etwa halb so viel wie in den vergangenen paar Jahren, aber immer noch beeindruckend viele. Die Anspannung liess allmählich nach, die Sonne schien und die Stimmung war gut; die Menschen tankten Kraft für die kommenden Kämpfe, denn Amed befindet sich, wie viele andere Städte im Südosten, seit einigen Monaten im Kriegszustand.

Bereits im vergangenen August verkündeten kurdische Räteversammlungen, Erodgans Zivilputsch nicht anzuerkennen, und riefen mancherorts die Selbstverwaltung aus. Die Antwort des Staates kam postwendend: Es marschierten Panzer und Sondereinheiten ein; das Auftreten des türkischen Staats gebärdet sich mehr und mehr wie eine Besatzungsmacht. Mit Unterstützung der Quartierbevölkerung bauten junge Frauen und Männer zuerst Barrikaden, mit der Zeit bewaffneten sie sich und gründeten im Januar 2016 die Zivilverteidigungseinheiten YPS, die genauso wie die PKK einen starken Rückhalt in der Bevölkerung geniessen. In Sur, dem Altstadtbezirk von Amed, kämpften sie über 110 Tagen gegen die zweitstärkste Armee der Nato. Auch in anderen kurdischen Orten wird und wurde gekämpft. Nur, dass diesmal die Fernsehteams aus der ganzen Welt fehlen…

Landnahme als Aufstandsbekämpfung

Ausgerechnet am 21. März, am Tag des Newroz-Fests, hat der türkische Staat beschlossen, 82 Prozent der Altstadt von Amed zu enteignen. Die restlichen 18 Prozent gehören bereits der staatlichen Wohnbaubehörde TOKI oder dem türkischen Staat. Somit wird nach der Landnahme alles der AKP-Regierung gehören, die dann ihr langersehntes Projekt umsetzen kann: aus der Altstadt von Amed ein neues Toledo zu machen. Die AKP hat bereits einen kleinen Film ins Netz gestellt, der die Zukunft dieses Ortes zeigt: steril sieht es aus. Künstlich und leblos. Disneyland wäre wohl zutreffend. Bei seinem Besuch in Sur am 1. April, unter massivsten Sicherheitsvorkehrungen und vor einer kleinen Schar ausgewählten Fans, betonte Ministerpräsident Ahmet Davutoglu, dass der Charakter der Stadt erhalten bliebe und meinte zu seiner Frau, dass sie sich doch ein Haus im neuen Sur kaufen sollten. Alleine diese Bemerkung zeigt, wohin der Wind weht: Etwa 95 Prozent der jetzigen Bevölkerung von Sur ist arm – also wohl nicht die Nachbarschaft, die sich Davutoglu für seine Residenz vorstellt.

Nebst lukrativen Einnahmen für die Entourage von Erdogan zielt diese kapitalistische Landnahme darauf ab, soziale Netzwerke zu zerschlagen, in der Hoffnung, so den Widerstand zu brechen. Da die Panzer sich nicht durch die engen und verwinkelten Gassen winden können, wird alles platt gemacht. Wir konnten Lastwagen voller Bauschutt sehen, die aus den gesperrten Quartieren fuhren. So lassen sich auch die Spuren von Kriegsverbrechen wunderbar vertuschen. Die Stadt Cizîr (türkisch: Cizre), die im Herbst und Winter zweimal unter längeren Ausgangssperren stand, ist für Aussenstehende gar nicht und für die BewohnerInnen nur mit Einschränkungen zugänglich. Auch hier sollen über 2700 Häuser enteignet werden, mit der Begründung, dass sie einsturzgefährdet seien. Es wurden verschiedene Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentiert, doch die AnwältInnen, die sich darum kümmern, wurden verhaftet (etwa Ramazan Demir) oder sogar umgebracht. Der bekannte Menschenrechtsanwalt Tahir Elçi wurde am 28. November 2015 während einer Pressekonferenz in Sur auf offener Strasse erschossen, gerade in dem Moment, als er dabei war, davor zu warnen, dass die mehrere Jahrtausende alte Altstadt von Amed und ihr einzigartiger multikultureller, multireligiöser und multiethnischer Charakter von Zerstörung bedroht sind.

Gemäss der linken kurdischen Zeitung «Gündem» plant die AKP-Regierung, nun elf Kasernen in Sur zu bauen, um dauerhaft für Sicherheit zu sorgen. Bereits bis heute wurden alleine in Sur fünfzehn Schulen geschlossen und in provisorische Kasernen umfunktioniert. Das weckt schlechte Erinnerungen, wie Baris Yavuz von der türkischen Menschenrechtsorganisation TIHV erklärt: In den 90er-Jahren hätten Spezialeinheiten das alte Gefängnis als Folterzentrale benutzt. 18000 Menschen seien dazumal verschwunden, sprich extralegal hingerichtet worden.

Die Vergangenheit aufarbeiten

Dass die sozialen und kulturellen Netzwerke zerstört werden sollen, zeigt sich auch an der Tatsache, dass die Kirchen beschlagnahmt wurden. In Sur steht die grösste armenische Kirche der Region, die aus dem 14. Jahrhundert stammt und erst vor kurzem – in enger Zusammenarbeit zwischen der kurdischen Lokalbehörden und der armenischen Diaspora – sorgfältig renoviert wurde. Vor 1915 lebten über 100000 ArmenierInnen in Sur und standen somit in der Mehrheit. Die kurdische Bewegung ist sich der Mittäterschaft der KurdInnen am Genozid von damals sehr wohl bewusst. Deshalb liegt das Thema der heutigen Generationen am Herzen. In einem Interview für die arabische Zeitung «Al Monitor» erklärt Aline Ozinian, Doktorantin der Philospohie an der Universität Eriwan, dass die Wiedereröffnung der Kirche im Jahr 2011 die NachfahrerInnen der ArmenierInnen, die islamisiert worden waren, ermutigte, ihre Vergangenheit zu erforschen. Dies soll nun offensichtlich unterbunden werden. Die Politologin meint, dass dies auch als eine Bestrafung der ArmenierInnen gelesen werden könne, dafür, dass viele von ihnen die HDP gewählt hätten. Sie fügt hinzu, dass Sur im Jahr 1915 von ArmenierInnen gesäubert wurde und dasselbe nun mit den KurdInnen passieren solle.

Die Bevölkerung von Sur will diese Pläne aber nicht widerstandslos hinnehmen. Sowohl die linke Stadt- und Provinzregierung als auch viele BewohnerInnen werden Einsprache einlegen und alles unternehmen, um die Enteignung zu verhindern. AnwältInnen haben dazu eine kostenlose Anlaufstelle eingerichtet. Die Anzahl von Vertriebenen wird von der Stadtregierung für Sur auf rund 45 000 Personen geschätzt. Die meisten Menschen sind bei Verwandten in der Stadt Amed oder in den umliegenden Dörfer untergekommen. Die Frauennachrichtenagentur «Jinha» berichtet, dass die Mieten in Amed in die Höhe schiessen und viele bisherhigen BewohnerInnen sich diese ohnehin nicht mehr leisten können. Fatma Dinler ist eine dieser Menschen, die aus Sur fliehen mussten. Sie ging nach Baglar, einem anderen Bezirk, der dann aber ebenfalls mit einer Ausgangssperre belegt wurde und Dinler war, zusammen mit ihren fünf Kindern, erneut zur Flucht gezwungen. Da sie nicht mehr wusste wohin, baute Dainler ein Zelt am Strassenrand ausserhalb der Stadt auf. Dort will sie nun bleiben und Gemüse und Früchte anpflanzen, um sie zu verkaufen. «Wir werden nicht in den Westen der Türkei fliehen. Wir werden Widerstand leisten indem wir uns unbewohntes Land nehmen und hier unsere Zelte aufbauen», so Dinler gegenüber der Jinha-Reporterin.

«Wir bleiben hier»

«Wir werden nicht gehen, wir bleiben hier», das bekommen wir immer wieder zu hören. Die Menschen fürchten um ihr Leben, doch aufgeben, den Kopf hängen lassen, das kommt für sie nicht im Frage. Sie betonen oft, dass sie sich mit den Kämpfenden solidarisch fühlen, auch deshalb wollen sie nicht weg. Und die Menschen sind sich sicher: Auch wenn es zurzeit sehr schwierig ist, auch wenn der Frieden, der vor einem Jahr noch zum greifen nahe war, nun in weiter Ferne scheint, wird die kurdische Bewegung, wird das Streben nach Freiheit und Emanzipation, letztlich gewinnen. Denn im Gegensatz zur Erdogan, der nach immer mehr autokratischer Macht strebt und auf Krieg und Vernichtung setzt, hat die kurdische Bewegung konkrete Vorschläge für eine gute Zukunft für alle: Selbstbestimmung und demokratische Autonomie, nicht nur in den kurdischen Gebieten, sondern für die ganze Türkei. Eine Gesellschaft, die auf Selbstverwaltung, Gleichberechtigung und Mitverantwortung setzt. Das sind keine abstrakten Begriffe; die Konzepte werden bereits im Kleinen umgesetzt. In den Quartieren, in den Frauenzentren – oft mit der Unterstützung der Verwaltung – werden seit ein paar Jahren basisdemokratische Projekte aufgebaut. Das wird sich – da sind sich die Menschen in Amed sicher – auf längere Sicht durchsetzen. Sie können zwar die Blumen ausreissen, doch den Frühling können sie nicht verhindern.

Für aktuelle News und Hintergrundinformationen zur Situation in der Türkei und den kurdischen Gebieten auf Deutsch siehe auch:

Civaka Azad (Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit)

ISKU (Informationsstelle Kurdistan)

Tatort Kurdistan (Hintergrundinfos zur demokratischen Autonomie und zur Selbstverwaltung in den kurdischen Gebieten)

www.tatortkurdistan.blogsport.de

Aktuelle News auf Englisch:

Jinha (Kurdische Frauennachrichtenagentur):

Firatnews Agency (Kurdische Nachrichtenagentur)

Aus dem vorwärts vom 26. April 2016 Unterstütze uns mit einem Abo!