Tahrir

Die neuste Revolutionshymne vom Tahrir. Der Text sagt alles.

[youtube sRpVNthfmkE nolink]

Die neuste Revolutionshymne vom Tahrir. Der Text sagt alles.

[youtube sRpVNthfmkE nolink]

Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte.

Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte.

Zwei Todesopfer und über 90 Verletzte, darunter sowohl Streikende als auch Polizisten, veranlassten den peruanischen Präsidenten gestern Abend dazu, den Notstand über die Provinz auszurufen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), MultiWatch und die Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru sind äusserst besorgt über die neusten Entwicklungen.

Der Konflikt zwischen Xstrata Tintaya, einem Tochterunternehmen des Bergbauriesen Xstrata mit Sitz in der Schweiz, und der lokalen Bevölkerung in Espinar spitzt sich immer mehr zu. Ein angekündeter Protestmarsch, bei dem am 21. Mai zunächst nur einige Hundert Menschen vom Stadtzentrum von Yauri in Richtung der Tore der Mine Xstrata Tintaya losmarschierten, fand im Verlauf des mehrtägigen Protestes mehrere Tausend Anhänger. Der Protest richtete sich gegen die Weigerung des Bergbaukonzerns, auf Vorwürfe wegen Umweltverschmutzung einzugehen. Insbesondere wird von Xstrata gefordert, die in zwei Studien aus dem Jahre 2010 und 2011 nachgewiesene Schwermetallbelastung in Böden, Gewässern, sowie in Blut und Urin der in unmittelbarer Nähe zum Tagebau lebenden Bevölkerung abzuklären.

Polizei schiesst auf Demonstranten

Laut Angaben lokaler Partnerorganisationen standen die Demonstrierenden einem Aufgebot von 1200 bis 1500 Polizisten gegenüber. Diese wurden bereits am 18. Mai abends von Xstrata Tintaya ins Camp des Bergbaukonzerns gerufen, um die Schürfaktivitäten vor angekündigten Protesten abzuschirmen. Im Verlauf des 22. Mai eskalierte die Situation. Polizisten hatten aus nächster Nähe auf zwei demonstrierende Jugendliche geschossen, die versuchten, in die Mine zu gelangen. Dazu kamen Berichte von Misshandlungen mehrerer Demonstrierender. Dies führte zu schweren Zusammenstössen zwischen den Streikenden und der Polizei.

Betroffen von Repressionen sind unter anderem auch der Bürgermeister der Provinz Espinar, Oscar Mollohuanca, der Vizepräsident der grössten sozialen Basisorganisation, Sergio Huamaní, sowie die Direktorin der Menschenrechtsabteilung des katholischen Vikariats, Ruth Luque, welche auf Einladung von MultiWatch, GfbV und der Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru Ende April in die Schweiz gereist waren, um anlässlich der Generalversammlung der Xstrata-Aktionäre das Gespräch mit der Konzernleitung in der Schweiz zu suchen. Die GfbV, Multiwatch und die Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru unterstützen die Forderung von Ruth Luque an die Konfliktparteien und den peruanischen Staat, «sofort ernsthafte Verhandlungen mit dem Ziel verpflichtender Vereinbarungen durchzuführen, um die Lebensqualität und Würde aller Einwohner zu gewähren und eine unverzügliche, sowie endgültige Lösung in den Konflikten in der Provinz Espinar zu finden.»

Präsident Humala verhängt den Notstand

Aufgrund der gewalttägigen Entwicklungen hat die Regierung in Lima gestern den Notstand über die Provinz verhängt. Damit sind die demokratischen Grundrechte für 30 Tage ausgesetzt. Für die lokalen Protestbewegungen ist das ein schwerer Schlag, denn im Notstand ist es verboten, zu protestieren, sich zu versammeln, oder gar Plakate mit politischen Botschaften zu tragen. Die Wahrung von Ruhe und Ordnung obliegt nun dem Militär und entzieht sich weitgehend demokratischer Kontrolle. Damit reagiert der peruanische Präsident Ollanta Humala bereits das zweite Mal in seiner erst kurzen Amtszeit mit Verfügung des Notstands auf Konflikte der Bevölkerung in Zusammenhang mit grossen Minenprojekten. Bereits am 5. Dezember 2011 hatte er in der Region Cajamarca den Notstand erklärt, als es dort zu Protesten gegen die Erweiterung der Mine Yanacocha kam.

Quelle: Gemeinsame Medienmitteilung von GfbV, MultiWatch und Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru.

Seit Mitte Juli 2011 stehen täglich 80 ArbeiterInnen der Jabil – einem Produktionsunternehmen von elektrotechnischen Teilen für die Telekommunikation – vor den Werktoren im mailändischen Cassina de› Pecchi und bewachen die Fabrik. Sie kämpfen gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze.

Seit Mitte Juli 2011 stehen täglich 80 ArbeiterInnen der Jabil – einem Produktionsunternehmen von elektrotechnischen Teilen für die Telekommunikation – vor den Werktoren im mailändischen Cassina de› Pecchi und bewachen die Fabrik. Sie kämpfen gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze.

Jabil lässt nicht locker: Frühmorgens des 13. April 2012 fahren einige Lastwagen vor das Werk in Cassina de› Pecchi. Der Befehl lautet: Werkzeuge und Maschinen, die sich im Betrieb befinden, abtransportieren. Es handelt sich um eine weitere Provokation. Wieder einmal denkt das Unternehmen nach Belieben das tun und lassen zu können, was es will. Die ArbeiterInnen besetzen nun aber das Werk seit Monaten und fordern die Wiederaufnahme der Produktion. Die Aktion von Jabil schüchtert die ArbeiterInnen nicht ein: Was sich innerhalb der Fabrik befindet, wird nicht rauskommen.

Die Entschlossenheit der

ArbeiterInnen

Die Auseinandersetzung des 13. April 2012 war nur das jüngste Ereignis eines seit Monaten andauernden Kampfes. Mitte Juli 2011 entschied das Unternehmen die Einführung einer 100 Prozent Kurzarbeit für die 320 ArbeiterInnen (sogenannte cassa integrazione). In den darauffolgenden Wochen wollte das Unternehmen definitiv entscheiden, was mit der Produktion in der Peripherie Mailands geschehen soll. Die Rede war von einer Auslagerung der Produktion nach Ungarn, wo Jabil zwei weitere Produktionsstätten besitzt. Seit dem ersten Tag bewacht ein kämpferischer Kern der Belegschaft die Werkstore und verhindert somit die Wegführung von Maschinen und Material.

Am 12. Dezember 2012, nachdem sie nun fünf Monate in Kurzarbeit waren, erhielten sie ein Telegramm, das Werk schliesse definitiv und die 320 ArbeiterInnen würden unmittelbar ihre Arbeit verlieren. Als die Nachricht den ersten Arbeiter erreichte, wurde schnell Alarm geschlagen. Die ArbeiterInnen zögerten nicht, die vom Unternehmen zugeketteten Tore aufzubrechen und in die Fabrik einzudringen. Die Fabrik war jetzt nicht nur bewacht, sondern auch besetzt.

«Solange das Unternehmen die Kündigungen nicht zurückzieht, bleiben wir hier, in unserer Fabrik. Denn die Fabrik gehört uns, nicht dem Unternehmen. Und wir sind nicht wenige, so wie das Unternehmen vermutet.» So berichteten ArbeiterInnen am Tag der Besetzung. «Wir rufen all diejenigen auf, die gegen Fabrikschliessungen sind, einen langen Kampf zu unterstützen hier bei uns bei der Jabil. Wir rufen dazu auf, dass es ein symbolischer Kampf wird gegen alle Angriffe auf die Lohnabhängigen, auch von der neuen Regierung aus! Und wir werden ab heute öffentliche Versammlungen abhalten, um die Zukunft mit allen zu diskutieren, und auch darüber, ob wir nicht alleine die Produktion wieder aufnehmen sollen.»

Sie nahmen dann genau einen Monat nach der Besetzung, am 12. Januar 2012, die Produktion wieder auf. Diese beschränkt sich jedoch auf eine symbolische Aktion von täglich drei Stunden, denn für eine tatsächliche, eigenmächtige Produktion wurde noch keine Vereinbarung gefunden mit den Abnehmerunternehmen.

Nicht ohne Schwierigkeiten

Die Stärke dieses sozialen Kampfes liegt sicherlich in der Entschlossenheit des kämpferischen Kerns der Belegschaft. Er orientiert sich zudem an den Erfahrungen, die drei Jahre vorher bei der nahe gelegenen INNSE gemacht wurden, als die Besetzung des Betriebes den Erhalt der Arbeitsplätze garantieren konnte.

Doch hinter der Massenentlassung von Jabil steht auch das Interesse eines weiteren Grosskonzerns, nämlich von Nokia Siemens Networks. Ihm gehört der Boden, auf dem die Fabrik liegt. Es kristallisiert sich also heraus, dass nicht nur die unmittelbar betroffenen ArbeiterInnen ein Interesse daran haben, die Produktion weiterzuführen, sondern die ganze lohnabhängige Klasse. Denn Immobilienspekulation haben zum Ziel, Lebens- und Wohnkosten zu erhöhen und das Leben noch unerträglicher zu machen. Der Ruf «Hände weg von der Jabil» wird somit noch lange ein gemeinsamer Moment aller Kämpfenden rund um Mailand sein.

Ralf Streck. Am 23. März kommt es in Spanien zum sechsten Generalstreik seit Ende der Diktatur im Jahr 1975. Die Gewerkschaften mobilisieren gegen die neue Arbeitsreform der bürgerlichen Regierung. Diese führt unter anderem zu einer Durchlöcherung des Kündigungsschutzes. Am Sonntag, 13. März, haben die Gewerkschaften die Hauptprobe für den Generalstreik durchgeführt.

Ralf Streck. Am 23. März kommt es in Spanien zum sechsten Generalstreik seit Ende der Diktatur im Jahr 1975. Die Gewerkschaften mobilisieren gegen die neue Arbeitsreform der bürgerlichen Regierung. Diese führt unter anderem zu einer Durchlöcherung des Kündigungsschutzes. Am Sonntag, 13. März, haben die Gewerkschaften die Hauptprobe für den Generalstreik durchgeführt.

Auch die grossen spanischen Gewerkschaften werden am 29. März gegen die Arbeitsmarktreform der konservativen Regierung streiken. Die Arbeiterkommissionen (CCOO) und die Arbeiterunion (UGT) haben sich Anfangs März dem Aufruf der Gewerkschaften im Baskenland und Galicien angeschlossen, die sofort nach dem Dekret der Regierung zu diesem Streiktag aufgerufen hatten. CCOO und UGT hatten noch versucht, mit Ministerpräsident Mariano Rajoy zu verhandeln. Nachdem das Parlament, in dem die rechte Volkspartei (PP) die absolute Mehrheit hat, das Dekret bestätigte, sehen sie aber keinen anderen möglichen Ausweg mehr.

«Reform für Entlassungen»

«Der Generalstreik an sich ist nicht das Ziel, sondern das Mittel, um die Regierung zu Verhandlungen zu bringen», sagte der Chef der CCOO. Ignacio Fernández Toxo fügte an, die Reformvorschläge habe man ihr schriftlich übermittelt. Er hofft, im Gesetzgebungsverfahren deutliche Veränderungen an den «brutalen Einschnitten» durchsetzen zu können. Es handelt sich um den sechsten Generalstreik im ganzen Land seit dem Ende der Diktatur 1975. Wie Toxo hofft auch der UGT-Chef Cándido Méndez auf einen Schwenk, obwohl der Regierungssprecher Alfonso Alonso als Reaktion auf den Generalstreik angekündigt hat: «Wir werden keinen Rückwärtsgang einlegen». Doch 2002 hatten die Gewerkschaften per Generalstreik eine Arbeitsmarktreform der damaligen PP-Regierung unter José María Aznar gekippt. Méndez sagte, die Entscheidung zum Streik sei «schwierig aber notwendig» gewesen, weil die Reform «Jahrzehnte des sozialen Friedens» beerdige. Die Gewerkschaften kämpfen dagegen an, dass mit der Reform über einen Probevertrag erstmals eine völlige Freigabe der Kündigungen und zudem ohne Abfindung möglich wird. Es sei unverständlich, wenn die Regierung von einer «Reform für Einstellungen» spreche, denn in Tat und Wahrheit es sei eine «Reform für Entlassungen». Toxo erinnert die Regierung an ihre eigene Prognose, dass im laufenden Jahr weitere 630 000 Stellen verlorengehen werden. Damit wären zum Jahresende fast sechs Millionen Menschen in einem Land ohne Arbeit, das nur etwa die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands hat, indem drei Millionen Arbeitslose gezählt werden. Die bisherige Arbeitslosenquote von 23,3 Prozent wird daher deutlich weiter steigen.

Schwammige Floskeln

Mit der Reform wird es für Firmen allgemein einfach und billiger, sich von Beschäftigten zu trennen, auch wenn sie weiter Gewinne machen. Es reicht der Nachweis, dass in drei Quartalen die Umsätze gefallen sind, um eine Abfindung zahlen zu müssen, die auf dem Lohn von 20 statt wie bisher 45 Tagen basiert. Die Reform sieht auch eine Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen vor. Weiter sagen die Gewerkschaften, dass die Mitbestimmung der Betriebsräte und Rahmentarifverträge ausgehebelt würden. So können Löhne gekürzt, Urlaub angeordnet, Arbeitszeiten geändert und ArbeitnehmerInnen versetzt werden, wenn es die «Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität oder die technische Organisation sowie die Arbeit der Firma» erfordern. So lautet die schwammige Formulierung im Dekret. Bei Entlassungen von bis zu zehn Prozent der Beschäftigten, dürfen diese Massnahmen eingeleitet werden, ohne dass der Betriebsrat zu Wort kommt. Ist eine grössere Zahl von Beschäftigten betroffen, muss der Betriebsrat angehört werden. Doch, gibt es keine Einigung, entscheidet die Firma einseitig.

Unternehmen können sich nun auch vom Tarifvertrag lösen, wenn sechs Monaten die Umsätze sinken. Bei Uneinigkeiten schlichtet eine Kommission aus Vertretern von Gewerkschaften, Unternehmern und Verwaltung. In dieser Zusammensetzung der Kommission ist es für die Gewerkschaften sehr schwierig, die Interessen der ArbeiterInnen zu verteidigen. Sie erwarten daher wohl zurecht, dass sie in der Schlichtungskommission bei Konflikten meistens überstimmt werden. Die Gewerkschaften weisen auch hier wieder zurecht darauf hin, dass es unter solchen Umständen und Bedingungen kaum noch einen Sinn macht, Branchenverträge auszuhandeln.

Probleme werden nur verschoben

Der Professor für Arbeitsrecht an der Universität Madrid, Fernando Valdés, zweifelt auch deshalb an der Verfassungsmässigkeit der Reform, weshalb Linksparteien und Gewerkschaften vor das höchste Gericht ziehen wollen. Experten weisen auch darauf hin, dass damit der Wettbewerb verzerrt werde. Statt dringend notwendiger Investitionen zur Steigerung der Produktivität würden einfach die Löhne gesenkt, womit die allseits bekannten strukturellen Probleme Spaniens zeitlich nur verschoben würden. Mit Billiglohnländern könne auch mit fallenden Löhnen nicht konkurriert werden, weshalb das Wirtschaftsmodell allgemein reformiert werden müsse.

Mit grossen Demonstrationen in vielen Städten haben die Gewerkschaften am Sonntag, 11. März die Hauptprobe für den Generalstreik durchgeführt. Schon Mitte Februar hatten Hunderttausende demonstriert, doch wegen des Jahrestags islamistischer Anschläge am 11. März 2004, waren die Proteste der Gewerkschaft diesmal umstritten. Bei den schlimmsten Anschlägen in der neueren Geschichte wurden 191 Menschen ermordet, als in vier in Vorortzügen der Hauptstadt Madrid Bomben gezündet wurden. Die Präsidentin der grossen Opfervereinigung «11-M» sieht jedoch in den Demos keinen respektlosen Umgang mit den Opfern, wie von Seite der Regierung den Gewerkschaften vorgeworfen wurde. Der Opfer «müsse jeden Tag gedacht werden», sagte Pilar Manjón und betont: «Am Sonntag finden auch Fussballspiele statt, ohne dass jemand dagegen etwas sagt».

Der Publizist Jürgen Todenhöfer, früherer CDU-Politiker und Burda-Manager, veröffentlichte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel unter dem Titel: »Die syrische Tragödie«. Darin heißt es:

(…) Auch die syrische Revolution hätte meine uneingeschränkte Sympathie, wenn sie gewaltfrei geblieben wäre und nicht vom Westen finanziert würde. Doch nach dem Sturz Ben Alis und Mubaraks hat sich viel geändert. Gewaltlosigkeit war plötzlich nicht mehr gefragt. Und seit Libyen waren die Aufstände keine rein arabischen mehr. Der Westen, der die Entwicklung in Tunis und Kairo verschlafen hatte, mischte plötzlich kräftig mit. Er hatte erkannt, daß er vieles, was er durch Kriege nicht erreicht hatte, durch eine listige Beteiligung an den Aufständen realisieren konnte. Vor allem das alte Ziel der amerikanischen Neokonservativen: einen durchgängig proamerikanischen Nahen Osten. (…) Priorität hat die Korrektur der fatalen Ergebnisse des Irak-Kriegs, den »leider« Iran, Amerikas Hauptfeind in der Region, gewonnen hat. Irans Einfluß erstreckt sich seither über Irak, Syrien und den Libanon bis tief in die schiitischen Gebiete Saudi-Arabiens hinein. Ausgerechnet George W. Bush hat Iran in diese Vormachtstellung gebombt. Assads Sturz bietet die historische Chance, dieses strategische Eigentor zu korrigieren.

Mikis Theodorakis (86), das Gesicht hinter einer Gasmaske, ist wütend, er bezeichnet das Ja zum Sparpaket als Verrat. Er fürchte, dass die Sparmassnahmen Griechenland den Tod bringen werden, sagt er. Dann wird auch er vom Tränengas erwischt. Er bricht mit Atemnot zusammen.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=zS00GzjjZQk]

Die Journalisten von Il Manifesto kämpfen jedoch weiter und rufen zu einer Kampagne zur Rettung der Zeitung auf. Sie appellierten an die Leser, die Redaktion aktiv zu unterstützen, um die Schließung noch in letzter Minute abzuwenden. »Wir haben in unserer 40jährigen Geschichte schon viele Krisen erlebt, doch diese ist, auch wegen des politischen Umfelds, in dem wir uns befinden, die schwerste«, erklärte Rangeri. Wegen der sinkenden Einkommen vieler Italiener habe man viele Leser verloren. »Allein schaffen wir es nicht mehr, wir brauchen euch!« heißt es im Appell.

Il Manifesto wurde 1971 von Luigi Pintor, Valentino Parlato und Rossana Rossanda gegründet. Trotz kritischer Beiträge zur Kommunistischen Partei Italiens wurde die Zeitung von vielen Wählern der PCI gelesen, denen das Parteiorgan L’Unità zu gemäßigt erschien. Nach der Auflösung der PCI 1991 näherte sich Il Manifesto politisch der neugegründeten Rifondazione Comunista, ohne jedoch die eigene Unabhängigkeit aufzugeben.

Georgios Karatzaferis, der Führer der Laos

Die Aufnahme der rechtsextremen Laos-Partei in die neue griechische Regierung unter dem früheren EZB-Vizebankchef Papademos, die von einer grossen Koalition aus Sozialdemokraten und Rechtskonservativen getragen wird, hat in Frankreich ein kritisches Echo ausgelöst. Zwei französische Politologen, Dominique Linhardt vom staatlichen Forschungszentrum CNRS und Cédric Moreau de Bellaing veröffentlichten in der grossbürgerlichen Tageszeitung «Le Monde» kürzlich einen Artikel, in dem sie ihre Betroffenheit darüber ausdrückten, dass dieser Vorgang im übrigen Europa vielfach mit einem «euphemistischen (schönfärbenden) Ton» beschrieben worden sei. «Der Skandal, den der Eintritt der Rechtsextremen in diese Regierung darstellt», werde noch verstärkt durch die Tatsache, dass diese neue Regierung von den meisten Politikern und autorisierten Kommentatoren in der EU lebhaft begrüsst wurde.

Das Symbol der rechtesextremen Partei

Die Autoren verweisen darauf, dass die «Laos» (Abkürzung f. «Laikós Orthódoxos Synagermós» = «Orthodoxer Volksalarm») nur darauf abziele, durch die Beteiligung an der Regierung ein «Plus an Legitimität» zu erlangen und damit ihre Position für die im Februar geplanten Wahlen zu verbessern. Ihr Vorsitzender Georgis Karatzaferis habe schon bei Gründung der Partei im Jahr 2000 erklärt, dass seine Partei «Kommunisten», «Freimaurer», «Homosexuelle» und «Juden» nicht aufnehme. Die gleiche Mischung von Rassismus und Homophobie finde sich auch bei dem jetzt aus den Reihen von «Laos» ernannten Vizeminister Andonis Georgiadis, der für wirtschaftliche Entwicklung und die Handelsmarine zuständig ist. Dieser habe unlängst das «jüdische Volk» angeklagt, seine «Kontrolle über das Weltbankensystem» errichtet zu haben. Übrigens ist die völkisch-nationalistische und ausländerfeindliche Partei noch mit drei weiteren Regierungsposten an der Regierung Papademos beteiligt. Sie stellt auch den Verkehrsminister, den Vizeminister für Landwirtschaft und Ernährung und den stellvertretenden Verteidigungsminister.

Die beiden Wissenschaftler werfen die Frage auf, wieso die Aufnahme dieser Rechtsextremisten in die neue griechische Regierung ohne nennenswerte Proteste hingenommen wurde. Offenbar sei die Zusage der «Laos», sich an der weiteren Demontierung des Sozialstaats zu beteiligen, so viel wert gewesen, dass der Eintritt von Rechtsextremisten in eine europäische Regierung als «vernachlässigbar» angesehen wurde. Der Vorgang verweise darauf, dass sich innerhalb der massgeblichen politischen Kreise offenbar eine «tiefgehende Transformation» der Kriterien für politische Legitimität vollzogen habe. Die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Durchsetzung der angeblichen Sachzwänge des «finanziellen Realismus» werde offenbar zum wichtigsten Kriterium. Der Verlust der Fähigkeit, den Skandal des Eintretens von politischen Akteuren in die Regierung eines europäischen Landes zu verurteilen, für die Auschwitz ein «Mythos» ist, sei dafür mehr bezeichnend.

Andere Stimmen in Frankreich haben darauf hingewiesen, dass die meisten europäischen Regierungen und die EU vor zwölf Jahren offiziell noch ganz anders reagiert haben, als der damalige Chef der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), Wolfgang Schüssel, erstmals eine Koalition mit dem Rechtsextremisten Jörg Haider bilden wollte. Damals teilten vierzehn von fünfzehn Mitgliedsstaaten der EU mit, dass sie die politischen und diplomatischen Beziehungen zur österreichischen Regierung aus Eis legen würden, falls diese Koalition tatsächlich gebildet wird. Haider wurde daraufhin nicht Minister, aber die Koalition der ÖVP mit Haiders Partei FPÖ kam dennoch zustande. Die EU reagierte darauf, indem sie erstmals tatsächlich Sanktionen gegen einen Mitgliedsstaat beschloss, wenn diese auch weitgehend nur symbolischen Charakter hatten. Die Mitwirkung Österreichs in diversen EU-Gremien wurde zeitweilig suspendiert. Der Kontrast zur heutigen Haltung der EU gegenüber dem Eintritt der Rechtsextremisten in die Regierung Papademos kann nicht grösser sein. Er signalisiert in der Tat einen Schwenk der offiziellen EU-Politik um 180 Grad.

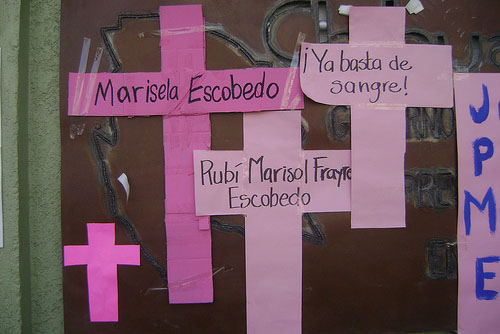

Philipp Gerber (Oaxaca). Mexico verzeichnet ein massiver Anstieg der Gewalt: Zahlreiche Entführungen und Morde in den vergangenen zwei Wochen in Mexiko. Regierung setzt Schutzmassnahmen nicht um. Die mexikanische Friedensbewegung hat einen massiven Anstieg der Gewalt gegen Menschenrechtler beklagt. Gleich drei Aktivisten, die mit der Friedensbewegung um den Dichter Javier Sicilia zusammenarbeiten, wurden am 6. Dezember entführt.

Philipp Gerber (Oaxaca). Mexico verzeichnet ein massiver Anstieg der Gewalt: Zahlreiche Entführungen und Morde in den vergangenen zwei Wochen in Mexiko. Regierung setzt Schutzmassnahmen nicht um. Die mexikanische Friedensbewegung hat einen massiven Anstieg der Gewalt gegen Menschenrechtler beklagt. Gleich drei Aktivisten, die mit der Friedensbewegung um den Dichter Javier Sicilia zusammenarbeiten, wurden am 6. Dezember entführt.

Im Bundesstaat Michoacán stoppte ein Trupp bewaffneter Zivilisten die Friedenkarawane mit 18 Aktivisten, welche die indigene Gemeinde Santa María Ostula besuchen wollte. Der die Karawane begleitende 73-jährige Anwalt und Repräsentant der Gemeinde, Trinidad de la Cruz Crisóforo, wurde entführt und einen Tag später ermordet aufgefunden. Die Bundespolizei, welche zum Schutz der Karawane abgestellt war, sei zum Zeitpunkt des Überfalls gerade unauffindbar gewesen, beklagten Vertreter der Friedensbewegung auf einer Pressekonferenz. Sie erinnerten daran, dass zwei Monate zuvor Paramilitärs der Region einen Repräsentanten von Ostula ermordeten. Ebenfalls am 6. Dezember verschwanden die beiden Waldverteidiger Eva Alarcón und Marcial Bautista de Valle auf einer nächtlichen Busfahrt. Bautista de Valle ist der Präsident der «Ökologischen Bauern der Sierra von Petatlán und Coyuca de Catalán».

Beide Aktivisten waren auch in der Friedensbewegung Sicilias präsent. Ein weiterer Aktivist dieser Bewegung im Bundesstaat Guerrero, Joel Santana Villa, starb am 2. Dezember im Gefängnis von Iguala unter ungeklärten Umständen. Sein Vater, ein Mitgründer derselben Ökobauernvereinigung, wurde im Februar 2011 ermordet. Allein die Familie Santana betrauert in diesem Jahr sechs gewaltsame Todesfälle. Der jüngsten Morde und Entführungen reihen sich ein in eine zunehmende Zahl von Angriffen auf die mexikanische Friedensbewegung, die sich in einem Schockzustand befindet. Erst am 28. November wurde der 56-jährige Nepomuceno Moreno in Sonora erschossen. Er suchte seinen 2010 durch Uniformierte verschleppten Sohn und war einer der Repräsentanten der Opfer des Drogenkrieges bei den Gesprächen der Friedensbewegung mit Präsident Felipe Calderón. Am 2. Dezember begingen dann in Ciudad Juárez Unbekannte ein Attentat auf Norma Andrade, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation «Unsere Töchter sollen nach Hause zurückkehren». Andrade überlebte das Attentat schwer verletzt. Die meisten ihrer Mitkämpferinnen gegen die Frauenmorde in der Grenzstadt sind bereits im Exil. «In den vergangenen zwei Wochen haben wir eine akzentuierte Zunahme der Agressionen gegen Menschenrechtsverteidiger erlebt», mahnt die «Bewegung für einen Frieden mit Gerechtigkeit und Würde». Diese Agressionen träfen auch Aktivisten, welche eigentlich aufgrund vorheriger Bedrohungen mit staatlichen Schutzmassnahmen rechnen könnten. Diese würde aber oft nicht umgesetzt, urteilt die Friedensbewegung.

In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

In Deutschland wackelt der Stuhl des Bundespräsidenten Wulff bedrohlich. Der CDU-Mann und höchste Vertreter der BRD hat mit einem hausgemachten Korruptionsskandal zu kämpfen: Er nahm einen «Privatkredit» der Frau des Grossunternehmers Geerkens im Umfang von 500 000 Euro an – und verschwieg dies sogar auf direkte Nachfrage. Wie Politik und Kapital zusammenarbeiten.

Es ist aber auch ein Fluch mit den Bundespräsidenten der BRD. Da redet sich der eine fröhlich durch die Radios und gibt ganz beiläufig bekannt, dass Deutschland im Afghanistankrieg eigentlich seine Industrieinteressen mit Militärgewalt durchsetzt, und kaum dass der erste unfähige Bundespräsident abtritt, kommt der zweite noch patzigere, und lässt sich für eine halbe Million Euro kaufen. Nachdem Horst Köhler der Wahrheit die Ehre und sich damit die Kündigung gab, sägt nun Christian Wulff (CDU) eifrig an seinem Stuhl als oberstem Vertreter der BRD. Hintergrund des jetzigen Trubels um Wulff ist ein obskurer Kredit, der ihm von der bourgeois-Familie Geerkens gewährt wurde.

Der Amtsantritt von Christian Wulff

Im Mai 2011 war der Skandal perfekt: Bundespräsident Horst Köhler trat mit sofortiger Wirkung zurück. Er fühle sich verraten und hätte nicht die Rückendeckung von Kanzlerin und Parlament bekommen, so Köhler. Tatsächlich hatte sich Köhler, der im Berliner Politsumpf für seine eher hölzernen Reden bekannt war, selbst unmöglich gemacht. In einem Interview mit dem «Deutschlandradio Kultur» sprach Köhler den Satz, der ihn das Amt kostete: «Ein Land unserer Grösse mit dieser Aussenhandelsorientierung und damit auch Aussenhandelsabhängigkeit [muss wissen], dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege (…).» Damit bestätigte Köhler in einer Anwandlung unglaublicher Offenheit – aus bürgerlicher Sicht ein schlimmer Patzer – dass der Afghanistankrieg vor allem ein Wirtschaftskrieg für die BRD ist. Vorbei war es mit dem Bundespräsidenten namens Köhler.

Es folgte Christian Wulff (CDU). Der 52-jährige Osnabrücker wurde von der regierenden Koalition aus FDP und CDU/CSU durchgesetzt – wohlgemerkt nicht nur gegen den Willen von Grünen, SPD und der Linken, sondern auch gegen eine Mehrheit der Bevölkerung, die eher den Gegenkandidaten Gauck favorisierte. Aber Fakten wurden geschaffen und der ehemalige Ministerpräsdent von Niedersachsen ins Amt gehievt; für die Koalition, die sich damals (wie heute) in der Krise befand, war es zu einer Prestigesache geworden, den eigenen Bundespräsidenten zu installieren.

Allerdings: Wo man für das Prestige entscheidet, wird die Vernunft oppositionell. War es vernünftig, Christian Wulff zum Bundespräsidenten der BRD zu machen? Wohl nicht. Das Amt des Bundespräsidenten, obgleich es kaum reale Macht beinhaltet (eine Lehre, die man aus dem Ende der Weimarer Republik gezogen hatte), ist doch das höchste Amt der BRD. Es steht noch über dem der Bundeskanzlerin. Die diplomatische Vertretung der BRD, der Empfang von Staatsgästen und das Gegenzeichnen von Gesetzen gehören zum Aufgabenbereich des Bundespräsidenten. Es sind also repräsentative Tätigkeiten, die Christian Wulff ausführen sollte. Aufgaben, die eine gewisse Reputation erfordern.

Im Fall von Christian Wulff ist es aber so, dass das Parteienkalkül die Staatsüberlegung überwog; das Besondere hat sich das Allgemeine Untertan gemacht. Denn Christian Wulff schleppt Dutzende Altlasten mit sich. Er, der über die «Progrommstimmung» gegenüber Managern faselte; der dank seines Amtes kostenlose Flüge bekam und damit die «Air-Berlin-Affäre» ins Leben rief; der einen Privathubschrauberflug von Steuergeldern finanzieren liess; er dürfte wohl die denkbar schlechteste Wahl für den Posten des Bundespräsidenten gewesen sein.

Und nun stellt sich heraus, dass Christian Wulff seine Kontakte zur Grossbourgeoisie auch in bare Münze umzusetzen wusste. Wulff, der bestens mit dem Unternehmer Geerkens befreundet ist (Millionär dank Juwelenhandel und Immobilienspekulation), liess sich von dessen Frau einen Kredit über eine halbe Million Euro für ein apartes Einfamilienhäuschen geben. Während seiner Zeit als Ministerpräsident. Und als wäre es nicht schon Hohn gegenüber jeder wirklichen Demokratie, wenn sich der einflussreiche Politiker vom wohlhabenden Spekulanten sein Häuschen bauen lässt, verschwieg Wulff diese Verbindung dem Parlament auch auf direkte Nachfrage. Aber nun kam der Skandal ans Tageslicht und der Mann aus Osnabrück könnte genauso schnell wieder aus dem Amt verschwinden, wie er es zugeschachert bekam.

Wie viel kostet die Demokratie?

Man könnte endlos weitererzählen. Geerkens begleitete Wulff auf dessen Reisen, etwa nach China, und dürfte die Gelegenheit für günstige Wirtschaftsverbindungen im Fahrwasser des Bundespräsidenten genutzt haben. Kredithandel zahlt sich aus, eben auch politisch. Was sagt so ein Mann wie Geerkens, wenn auffällt, dass er dem höchsten Vertreter der BRD Geld für Heim und Haus zuschanzt? «Ich bin deprimiert über den Medienrummel.» In der Tat, Geschäfte lassen sich heimlich noch immer am besten tätigen.

Was ist die Amtsauffassung eines Wulff? Es lässt sich vielleicht an seinen Klagen über die Besoldung als Ministerpräsident erahnen: Er bekomme schliesslich nur 120 000 Euro im Jahr. «Jeder Direktor der Sparkasse, jeder Volksbankdirektor bekommt mehr als ein Ministerpräsident.» Und dann: «Ich habe mich immer gefragt: Was erwarten die Bürger von glaubwürdiger Politik? Und mein empfinden war immer: Die erwarten vor allem, dass die da oben bei sich anfangen.» Eine halbe Million fürs eigene Pöstchen ist tatsächlich ein guter Anfang. Zumal das deutsche Grundgesetz ja auch nur vorschreibt, dass der Bundespräsident «kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören» darf. Von Spenden der Bourgeoisie steht da nichts geschrieben.

Aber lassen wir die Spielereien und sagen es ganz klar: «In der demokratischen Republik (…) «übt der Reichtum seine Macht indirekt, aber um so sichrer aus», und zwar durch die «direkte Beamtenkorruption» (…) und zweitens durch die «Allianz von Regierung und Börse» (…)». Von Engels verfasst, von Lenin zitiert, bis heute gültig. Wulff beweist es in Deutschland, Zuppiger in der Schweiz.

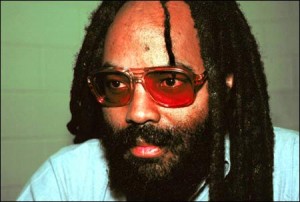

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird.

Endlich! Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Kampf wird die Todesstraffe von Mumia Abu-Jamal in eine lebenslängliche Freiheitsstraffe umgewandelt. Doch der Kampf geht weiter bis Mumia frei sein wird.

Wie Abu-Jamals Anwälte mitteilten, akzeptierte die Staatsanwaltschaft die Umwandlung der Strafe in lebenslange Haft. Massive Zweifel an seiner Schuld hatten Abu-Jamal zu einer Symbolfigur im Kampf gegen die Todesstrafe in den USA gemacht.

Abu-Jamal war 1982 wegen Mordes an dem weissen Polizisten Daniel Faulkner zum Tode verurteilt worden. Der heute 57-Jährige hatte stets seine Unschuld beteuert. Immer wieder wurd darauf hingewiesen, dass es im Verfahren gegen Abu-Jaml rassistische Motivationen gegeben hat. Der Geschworenen-Jury hatten damals zehn Weisse und nur zwei Afroamerikaner angehört. Zudem sind bekanntlich die Ermittlungen schlampig geführt und Entlastungszeugen nicht gehört worden.

Abu-Jamal, der früher in der afroamerikanischen Black-Panther-Bewegung aktiv war, konnte in seinem Kampf auf ein Netzwerk von Unterstützern auf der ganzen Welt zählen. Anfang 2010 richteten mehr als 7000 Menschen einen Appell an US-Präsident Barack Obama, sich für Abu-Jamal einzusetzen und die

Todesstrafe abzuschaffen. Zu den Unterzeichnern der Petition gehörte unter anderem der Literaturnobelpreisträger Günter Grass.

Jahrelang beschäftigte der umstrittene Fall die Gerichte. Nachdem ein Bundesberufungsgericht in Philadelphia im Jahr 2008 das Todesurteil gegen Abu-Jamal aufgehoben hatte, zog der Bundesstaat Pennsylvania vor den Obersten Gerichtshof in Washington. Der Supreme Court wies den Fall Anfang 2010 wieder an das Bundesberufungsgericht mit dem Auftrag einer Neuprüfung zurück. Dort sollte

eine Jury über das Strafmass befinden.

Der vorwärts solidarisiert sich mit der Stellungnahme der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) gegen die Kriminalisierung der Kommunistischen Partei Böhmen und Mährens (KSCM). Gegen das Verbot der KSCM braucht es eine breite Bewegung der Solidarität. Hier die Stellungnahme der KPÖ im Wortlaut:

Österreichische ParlamentarierInnen müssen Kriminalisierung zurückweisen

Neuerlich bekräftigt die KPÖ ihre Solidarität mit der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens (KSCM) die seit Jahren durch verschiedene Vorstöße der Regierung der Tschechischen Republik von einem Parteiverbot bedroht ist.

Mit solchen Attacken versuchen die konservativen und liberalen Parteien des Nachbarlandes die ihr unbequeme Oppositionspartei zu kriminalisieren um damit ihre neoliberale unsoziale Politik zu rechtfertigen: «Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns mit der KSCM, mit welcher wir über die Europäische Linke mit 27 Mitglieds- und elf Beobachterparteien aus 24 Ländern verbunden sind solidarisch erklären, schließlich geht es dabei um sehr wohl international akkordierte Attacken gegen linke Parteien», stellt KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner fest.

In einer Resolution hat daher der letzte Parteitag der KPÖ im Februar 2011 die antikommunistische Kampagne in osteuropäischen Ländern zurückgewiesen, die sich in Verbotsdrohungen gegen linke Parteien und Organisationen bis hin zum Verbot kommunistischer Symbole äußert. Es ist bezeichnend, dass gleichzeitig rechtsextreme und neonfaschistische Gruppierungen Freiraum für ihre Betätigung erhalten.

In Tschechien hat im Juli 2011 der Innenminister Jan Kubice einen neuen Auftrag zur Bespitzelung der KSCM als Grundlage für ein Verbot zu sammeln, nachdem ähnliche Bestrebungen in den letzten Jahren letztlich immer wieder gescheitert waren. Vizepremier Alexandr Vondra bekräftigte diese Stoßrichtung der Regierung im November 2011 neuerlich. Aber wie selbst der sozialdemokratische Senator Jiri Dienstbier bestätigen musste, gefährdet die KSCM das demokratische System in keiner Weise.

Bereits 2006 hat die KPÖ einen Antikommunismus-Beschluss des Europarates als weiteren Versuch zur Kriminalisierung kommunistischer, linker und überhaupt gesellschaftskritischer Aktivitäten sowie eine Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus nach der so genannten Totalitarismusdoktrin vorzunehmen zurückgewiesen.

Die KPÖ fordert daher neuerlich das österreichische Parlament sowie die österreichischen Abgeordneten im Europaparlament und die VertreterInnen in der parlamentarischen Versammlung des Europarates sowie die österreichischen Vertretungen in OSZE und UNO auf, sich strikt gegen alle Bestrebungen zur Kriminalisierung gesellschaftskritischer Parteien, Organisationen und Bewegungen auszusprechen.

Quelle: www.kpoe.at

Nach den grossen Erhebungen dieses Jahres im nordafrikanischen und nahöstlichen Raum kam es inzwischen auch zu Neuwahlen in Tunesien und Ägypten. Wenig überraschend dominierten dabei überwiegend islamisch orientierte Parteien und Kräfte. Vor kurzem äusserten sich führende Vertreter der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens (PCOT) in einem Interview selbstkritisch zu dem Ausgang und dem für sie unbefriedigenden Ergebnis der tunesischen Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung Ende Oktober.

Nach den grossen Erhebungen dieses Jahres im nordafrikanischen und nahöstlichen Raum kam es inzwischen auch zu Neuwahlen in Tunesien und Ägypten. Wenig überraschend dominierten dabei überwiegend islamisch orientierte Parteien und Kräfte. Vor kurzem äusserten sich führende Vertreter der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens (PCOT) in einem Interview selbstkritisch zu dem Ausgang und dem für sie unbefriedigenden Ergebnis der tunesischen Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung Ende Oktober.

Wie schätzen Sie die Ergebnisse der PCOT bei den Wahlen ein? Meinen Sie, dass der Wahlkampf erfolgreich die Sachverhalte thematisierte, die Sie anstrebten?

Hamma Hammami: Einige Zeitungen vertraten die Ansicht, dass die Wahlen am 23. Oktober aussergewöhnlich und einzigartig waren, ja mehr noch dass sie vollkommen waren. Das ist eindeutig eine Übertreibung. Wir müssen blinden Optimismus über die Wahlergebnisse vermeiden und sie stattdessen mit mehr Kritik betrachten.

Es gab viele Vorwürfe gegen einige Wahllisten, und ich denke nicht, dass die Justiz diese rüde zurückweisen würde. Trotz unserer Kritik fordert die PCOT aber weder eine Wiederholung noch eine Annullierung der Wahlen. Allerdings haben wir einige Anmerkungen.

Die erste betrifft die geringe Zahl der Teilnehmer an den Wahlen: gemäß Angaben der Wahlleitung haben nur 48,9% der Wahlberechtigten abgestimmt. (Anm.: Das oben verlinkte Wahlergebnis weist 42% Nichtwähler und 18% ungültiger Stimmen aus!) Solche Zahlen sind Besorgnis erregend und ihre Auswirkungen auf die politische Zukunft der Konstituierenden Versammlung wäre bedeutend – denn auf dieser Basis spiegelt die (dort zu verabschiedende) Verfassung nicht die Meinung der Mehrheit des Volkes wider. Um dieses Problem zu lösen, fordert die PCOT, den Verfassungsentwurf dem Volk im Rahmen eines Referendums vorzulegen. So könnte dann die ganze tunesische Bevölkerung die Verfassung bestätigen oder ablehnen.

Zweitens war politisches Geld (welches die Parteien in ihren Wahlkampagnen einsetzten) ein erheblicher Faktor für die Wahlergebnisse. Niemand kann leugnen, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen durchschnittlichen Ausgaben von 25 Dinar pro Wähler und 500 Dinar pro Wähler.

Drittens hat die Benutzung religiöser Rhetorik in Moscheen und in öffentlichen Bereichen direkt oder indirekt das Volk beeinflusst. Der größte Mangel diesbezüglich war, dass Menschen, die eigentlich den Versuchen zur Beeinflussung der Wähler hätten entgegen treten müssen, dies nicht taten und sich so passiv verhielten, wie unter Ben Alis Regime. Es war fast so, als gäbe es verborgene Mächte, die danach trachteten, Atheisten und Gläubige zu trennen.

Viertens spielten die Medien, vor allem die öffentlichen, eine armselige Rolle. Damit ist gemeint, dass sie dem Volk nicht dabei halfen zu unterscheiden, auszuwählen und zu verstehen, was die Verfassung bewirkt und welche Bedeutung ihrem Inhalt zukommt.

Fünftens gab es gegenseitige Angriffe zwischen den Parteien, die manchmal ein erbärmliches Niveau erreichten.

Sechstens wurden in den Wahllokalen viele Verstöße gegen die Wahlvorschriften begangen, was von einer grossen Zahl der Wahlbeobachter bestätigt wurde.

Abschliessend ist festzustellen, dass niemand leugnen kann, dass die tunesischen Wahlen durch internationale Kräfte (hauptsächlich die USA und seitens der EU) mit dem Ziel manipuliert wurden, die tunesische Revolution auf kleinere Reformen und Veränderungen zu begrenzen und das frühere Machtsystem, sowie die pro-kapitalistische Wirtschaft mit ihrer politischen und sozialen Orientierung aufrecht zu halten. Diese ausländische Einmischung wurde durch die Übergangsregierung und einige Parteien erleichtert, indem während der Wahlkampagne ein reger politischer Reiseverkehr von und nach Tunesien stattfand. Es waren auch von verschiedenen Parteien immer wieder Zusicherungen zu hören, dass Tunesien an den alten politischen und wirtschaftlichen Grundsätzen festhalten würde.

Wie bewertet die PCOT ihre eigene Teilnahme an den Wahlen?

Chrif Khraief: Wir schätzen unsere Teilnahme als schwach ein, und wir sind nicht zufrieden, weil drei Sitze von uns in der Versammlung nicht das wahre Gewicht der PCOT auf den Straßen widerspiegeln. Niemand kann die historische Rolle, den historischen Einsatz und den großen Einfluss der PCOT auf die Durchführung der Revolution leugnen. Wir schauen stets kritisch auf uns selbst, um voran zu kommen und unsere Schwäche zu überwinden und uns zu verbessern.

Es ist wahr, dass die PCOT revolutionären Aktivismus gelernt hat und dabei stets recht gut gehandelt hat. Aber wir haben nie Wahlkampagnen gelernt und diesbezüglich Erfahrungen gesammelt. Wir führten einen saubereb Wahlkampf, in dem wir uns auf unser Programm und Vorschläge für die Verfassung und die Übergangsregierung ausrichteten, und wir setzten auf die Energie und Motivation unserer Aktivisten, besonders der jungen. Aber wir litten auch unter unserer schwachen Verankerung in den Städten und auf dem Lande, was die Umwandlung unseres politischen Ansehens in eine gewählte Macht negativ beeinflusste. Und wir verloren viele Stimmen durch den Namenswechsel unserer ‚PCOT‘ in ‚Al Badil‘ (Revolutionäre Alternative), wodurch uns viele Menschen am Wahltag auf den Listen gar nicht erkannten.

Wir machten auch einen schweren Fehler, als wir nicht für jedes Wahllokal einen überwachenden Beobachter organisierten. Das erlaubte einigen Parteien, die Gelegenheit zur Manipulation der Menschen zu nutzen. Wir gingen ferner mit sehr geringen materiellen Mitteln in den Wahlkampf und vertrauten auf die Finanzierung des Wahlkampfes durch die Behörden, die uns aber dann erst sehr spät im Wahlkampf erreichte. Zusätzlich waren unsere Kandidaten wegen unserer Grundsätze und Integrität Ziel einer sehr rüden Angriffskampagne; einige Parteien verbreiteten viel Hetze gegen uns, was ebenfalls dazu beitrug, dass wir unser eigenes Ziel von 10% der Stimmen nicht erreichten.

Obwohl unsere Wahlergebnisse nicht zufrieden stellen, haben wir doch viel aus diesen Erfahrungen gelernt. Wir kennen jetzt unsere Schwächen und wir sind mehr denn je von unseren Grundsätzen überzeugt.

Haben Sie das Gefühl, dass die neue Regierung irgendwelche tiefen sozialen oder wirtschaftlichen Veränderungen vornehmen wird? Wird sie wirkliche Gerechtigkeit hinsichtlich des früheren Regimes verfolgen?

Chrif Khraief: Wir glauben nicht, dass die neue Regierung in ihrer jetzigen Zusammensetzung gewillt ist, radikale und wirkliche Veränderungen an der sozialen und wirtschaftlichen Front vorzunehmen. Bereits vor der ersten Tagung der Verfassunggebenden Versammlung haben Regierungsmitglieder der Welt versichert, dass sie so weiter machen würden, wie das frühere Regime. Dies ist besonders zutreffend hinsichtlich der Wirtschaftspolitik. Sie erklärten, dass sie die Auslandsschulden tilgen werden und an der Marktwirtschaft festhalten wollen, die uns in die politische Diktatur, in wirtschaftliche Depression und in soziale Ungleichheit hineingeführt hat.

An der sozialen Front hat die Verfassunggebende Versammlung kein Interesse für die Armen und die benachteiligten Menschen innerhalb Tunesiens gezeigt, die ja unter Ben Ali lange Zeit verleugnet wurden, was eine der Ursachen für die Proteste und Streiks Anfang des Jahres war. Und selbst wenn die neue Regierung gewisse Entscheidungen träfen, so wäre das angesichts des Fehlens einer Justizreform eher ein Schwindel. Denn wir können keine reale Demokratie praktizieren, wenn die Vertreter des alten Regimes weiterhin aktiv sind, wenn die Justiz weder gerecht noch frei ist, wenn die Medien nicht frei sind, wenn die Verwaltung immer noch korrupt ist, und wenn Menschen noch frei herumlaufen, die in Folter und Korruption verwickelt sind. Man kann nicht von wirklicher Gerechtigkeit sprechen, ohne über frühere Verantwortlichkeiten zu reden und den Opfern von Ben Ali ihre Würde zurück zu geben.

Seit den Wahlen Ende Oktober hat es grosse Streiks im Tourismus, im Transportwesen und anderen Wirtschaftsbereichen gegeben. Waren Mitglieder der PCOT daran beteiligt oder haben sie diese Aktionen unterstützt? Welche Rolle nimmt die All-Union der tunesischen Arbeiter (UGTT) in diesen revolutionären Kämpfen ein?

Chrif Khraief: Die PCOT stand nicht hinter diesen Protesten, aber sie unterstützt sie und wird dies weiterhin stets tun! Wir werden darauf bestehen, dass die Regierung ihre Versprechen einlöst, die sie nach der Revolution machte – wie etwa Abschaffung von tariflosen Gehältern, Unterstützung der zu Festgehältern Arbeitenden, Durchsetzung von transparenten Standards bei Einstellungen.

Die Arbeiter sind derzeit in zwei Gruppen gespalten. Die einen sind die Revolutionäre, die das Ziel anstreben, intern in der Allunion der Tunesischen Arbeiter Demokratie zu verwirklichen und die Arbeiter gegen die Kapitalisten und die Geschäftsführungen zu verteidigen. Dies umfasst Demokraten, Linke, Syndikalisten und andere. Und das war in den glänzendsten Aktionen der UGTT immer deutlich: im Streik vom 26. Januar 1978; im revolutionären Feuer von 1984; in den rechtlichen Kämpfen von 1985; bei der Unterstützung des Iraks im Golfkrieg von 1990 und im Aufstand im Jahre 2008 in Redeyef und Oum Laarayes. Aber hauptsächlich und an erster Stelle waren diese Arbeiter aktiv in der revolutionären Bewegung, die zum Sturz von Ben Ali am 14. Januar 2011 führte.

Alle Aktivisten dieser Art werden sich im Dezember in einer Versammlung zusammenfinden, um den Weg der Revolution fortzusetzen, um reale Demokratie zu schaffen und weiterhin die Rechte der Arbeiter zu verteidigen.

Die zweite Gruppe von Arbeitern sind die Bürokraten, die die konter-revolutionären Kräfte (Gewerkschaft der Bosse) repräsentieren, die lieber Verhandlungen der Gewerkschaften scheitern lassen, als dass sie die Gewerkschaften zu einem Werkzeug der Unabhängigkeit und Macht der Arbeiter machen. Diese Bürokraten waren diejenigen, die Ben Ali bis zum letzten Augenblick unterstützten und die Revolutionäre als Unruhestifter behandelten.

Quelle: kommunisten.de und Al-Thawra Eyewitness / Übersetzung: hth / Foto: AndyWorthington

US-Tränengas gegen die Revolution

Die Hafenarbeit in Suez verweigert die Entgegennahme und Unterschrift einer ersten Lieferung von sieben Tonnen US-Tränengas für das ägyptische Innernministerium. Offenbar müssen dringend die Lagerbestände – nach sechstägigem Beschuss der Protestierenden letzte Woche – wieder aufgefüllt werden.

Eine Gruppe ägyptischer Zollbeamter in Suez brachte an Tageslicht, dass das ägyptische Innenministerium in der USA 21 Tonnen Tränengas zur Aufstockung der Lagerbestände bestellt hat. Die brisanten Dokumente des Zolls wurden dem bekannten Aktivisten Medhat Eissa aus der Küstenstadt zugespielt.

Die betreffenden Zollbeamten wurden unterdessen einvernommen, weil sie die Annahme und die Unterschrift für die Tränengaslieferung verweigerten hatten.

Eine weitere Gruppe Hafenarbeiter des «Adabiya Seaport» in Suez besitzt zudem Dokumente, welche beweisen, dass vom US-Hafen Wilmington aus drei Frachter mit insgesamt 21 Tonnen Tränengas in Richtung Ägypten gestartet sind.

Die Hafenarbeiter sagen, dass das Containerschiff «Danica», welches mit sieben Tonnen Tränengas der US-Firma «Combined Systems» beladen ist, bereits den Hafen von Suez erreicht hat. Zwei weitere Containerschiffe der gleichen Firma sollen Ende Woche ebenso in Suez eintreffen.

Quelle: Ahram online, Dienstag, 29. November 2011

Die Regierungsbildung hatte sich durch anhaltendes Gefeilsche zwischen den verschiedenen rivalisierenden Stammesmilizen und Fraktionen im Übergangsrat CNT verzögert.

Der neue Regierungschef war bisher weithin unbekannt. 1951 in Tripolis geboren, von Beruf Elektroingenieur, erhielt er seine Ausbildung ab 1973 vor allem in den USA. Dort war er nach dem Studium seit 1985 über zwanzig Jahre lang als Professor tätig. Er verliess die USA nach mehr als dreissigjährigem Aufenthalt, um 2006 am Petroleum Institute in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) den Chefposten der Abteilung Elektroenergie zu übernehmen. Im Frühjahr 2011 nach Libyen zurückgekehrt und in die libysche Politik katapultiert, wurde der Mann mit doppelter amerikanisch-libyscher Staatsbürgerschaft am 31. Oktober von einer knappen Mehrheit im CNT (26 von 51 Stimmen) zum neuen Chef der „Übergangsregierung“ gewählt.

Zum Aussenminister machte er den ehemaligen libyschen Botschafter in Kanada, Ben Khayal. Die wichtigen Posten des Innen- und Verteidigungsministers in der 24-köpfigen Regierung überliesser zwei Milizen-Chefs, dem Stadtkommandanten der Stadt Sintan und einem „Rebellenführer“ aus Misrata. Bereits einen Tag nach der Regierungsbildung haben mehrere libysche Stammeschefs, darunter die berberischen Amazighs in Westlibyen und die Awagi und Maghariba in Bengasi erklärt, dass sie diese Regierung nicht anerkennen, weil sie sich ungenügend in ihr vertreten fühlen. „Nein zu einer Regierung der Ausländer“ hiess es auf einem Schild bei einer Demonstration in Bengasi vor dem Hotel, in dem der Übergangsrat seinen Sitz hat.

Verschiedene Parteien haben für den Folgetag zu einer neuen Grosskundgebung aufgerufen, nachdem bei den Auseinandersetzungen mehr als 20 Menschen getötet worden sind.

Verschiedene Parteien haben für den Folgetag zu einer neuen Grosskundgebung aufgerufen, nachdem bei den Auseinandersetzungen mehr als 20 Menschen getötet worden sind.

Die Proteste haben am Freitag begonnen, als verschiedene ägyptische Parteien eine Grossdemonstration gegen die Vormachtstellung des Militärs und für eine rasche Übergabe der Macht an eine Zivilregierung veranstalteten. Am Samstag eskalierten sie, nachdem die Polizei ein Camp von Demonstranten aufgelöst hatte. Seitdem wird auf dem Platz demonstriert, während sich in einigen Nebenstrassen Polizei und Demonstranten Straßenschlachten mit Tränengas und Gummigeschossen, Pflastersteinen und Molotow-Cocktails liefern.

Anders als vor zwei Tagen, als die Strassenschlachten begannen, ist der Platz jetzt fest in der Hände der Demonstranten, die Kämpfe werden zwar noch immer mit unerbittlicher Härte ausgetragen, finden aber nur noch in den Nebenstrassen statt; die Tränengas-Angriffe der Polizei auf den Platz scheinen aufgehört zu haben. Die Gesundheitsversorgung ist deutlich besser organisiert als in den Anfangsstunden: Mit einer Schnur ist ein Korridor quer über den Platz abgeriegelt, durch den im Minutentakt Verletzte mit Tränengasreizung oder Gummigeschossen herangeschleppt werden, um entweder auf Decken auf der Verkehrsinsel in der Mitte oder in dem provisorischen Lazarett vor dem Kentucky Fried Chicken auf der Nordseite des Platzes behandelt zu werden. Junge Männer versuchen, einen weiteren Korridor für die Krankenwagen frei zu halten, die alle paar Minuten mit Blaulicht davonrasen, in die Krankenhäuser der Innenstadt. Und findige Geschäftsleute haben Kartons mit Gasmasken gebracht, die sie als Schutz vor dem Tränengas an die Demonstranten verkaufen.

Quelle: www.pamirblog.de Der sehr empfehlenswerte Blog informiert laufend mit ReporterInnen vor Ort!

Izquierda Unida (IU), die vereinigte Linke in Spanien sorgt für einen kleinen Lichtstrahl am dunklen, konservativen Himmel in Spanien: Sie hat elf Sitze gewonnen und gewann somit fünf Mal mehr Abgeordnete als noch vor vier Jahren. Ihr Spitzenkandidat Cayo Lara erklärte in einer ersten Stellungnahme,

dass sich die IU mit voller Kraft gegen den bevorstehenden, sozialen Kahlschlag wehren wird. Wie ihr dies angesichts der konservativen Übermacht im Parlament gelingen wird, ist offen und vor allem sehr fraglich. Die elf Parlamentssitze der IU sind leider nicht mehr als ein Tropfen auf dem heissen Stein.

Der neue, starke Mann in Spanien heisst Mariano Rajoy, ein bekennender Franco-Anhänger, der enge

Kontakte zum Opus Die und somit zum katholischen Adel pflegt. «Ich bin bereit, das umzusetzen, was die Spanier verlangen», sagte der voraussichtliche neue Regierungschef Rajoy bei der Stimmabgabe. «Die Sache wird nicht leicht werden.» Rajoy, der bei den Wahlen 2004 und 2008 gegen Zapatero verloren hatte, will

Spanien ein drastisches Sparprogramm verordnen. Der 56-Jährige kündigte Einschnitte in allen Bereichen mit Ausnahme der Renten an. «Ich werde Spanien aus dieser Krise herausbringen» hatte der Parteichef der Konservativen im Wahlkampf versprochen. Er liess aber offen, wo er konkret den Rotstift ansetzen

will. Das einzige Wahlversprechen war, dass er bei den Renten nichts ändern wird, sprich keine Kürzungen vornehmen wird. Ob er sich daran halten wird, werden die nächsten Monaten zeigen.

Insgesamt waren 35,8 Millionen Spanier zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war deutlich geringer als bei der vorigen Wahl 2008.

Der neue italienische Regierungschef Mario Monti, 68 Jahre alt, formell «parteilos», ist alles andere als ein reiner Finanzfachmann und «Technokrat». Der Wirtschaftsprofessor aus Mailand, aus einer Bankiersfamilie

Der neue italienische Regierungschef Mario Monti, 68 Jahre alt, formell «parteilos», ist alles andere als ein reiner Finanzfachmann und «Technokrat». Der Wirtschaftsprofessor aus Mailand, aus einer Bankiersfamilie

stammend, hat sein Studium gleichfalls in den USA, an der Yale-Universität in Connecticut vervollständigt. Dort hat er u. a. auch bei James Tobin, dem Erfinder der Tobin-Steuer studiert – allerdings offenbar ohne sich für dessen Idee einer Finanztransaktionssteuer zu erwärmen. Das Vertrauen der EU Oberen erwarb er

sich vor allem in seinen Jahren als EU-Kommissar in Brüssel. Von Silvio Berlusconi dafür vorgeschlagen, war er dort von 1995 – 1999 für den EU Binnenmarkt und danach bis 2004 für Wettbewerbsfragen zuständig. Er erwies sich in diesen Jahren als getreuer Durchsetzer der neoliberalen EU-Politik. Unter seinen Kollegen wurde er als der «italienische Preuße» bezeichnet. Als Berater des US amerikanischen Finanzimperiums Goldmann Sachs und des Coca-Cola-Konzerns, Vorstandsmitglied der geheim tagenden Bilderberg-Konferenz mächtiger Finanzleute, Konzernchefs, Politiker und Militärs, als Freund des neuen italienischen EZB-Chefs Mario Draghi, Aufsichtsratsvorsitzender der EU-Denkfabrik Bruegels

und zuletzt Präsident der Mailänder Elite-Universität Bocconi verfügt er über glänzende Verbindungen in die Welt des internationalen Kapitals.

Es kann kein Zweifel geben, für welche Politik der neue EU Statthalter in Italien steht. Unter dem Deckmantel «neutraler Fachleute» sollen sie die alten Rezepte der EU-Zentrale zur Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung durchsetzen, an denen Papandreou und Berlusconi gescheitert

sind. Es ist aufschlussreich, dass ein Mann wie Berlusconi, der fast 20 Jahre lang die italienische Politik als Vorkämpfer gegen die «Gefahr des Kommunismus» und als Medienzar mit einem machtvollen Netzwerk in die Finanzwelt und mafiaartige Zirkel massgeblich bestimme und von führenden Kreisen der italienischen

Bourgeoisie offensichtlich in diese Position gehievt worden und trotz aller Justiz- und Sexskandale jahrelang gehalten worden war, nun auf Betreiben des italienischen Unternehmerverbands im Verein mit den EU-Oberen gestürzt worden ist. Vorgeworfen wird ihm jetzt, dass er sich nicht energisch genug für die

Durchsetzung der von Unternehmern und EU verlangten «Reformen» eingesetzt hat.

Mit Monti soll das nun anders werden. Springers «Welt» fasste seine Aufgaben am 14.11. so zusammen: «Auf Monti wartet viel Arbeit. Italien muss die Wirtschaft liberalisieren, zahlreichen Berufsgruppen

Privilegien entreißen (lies: Renten, Arbeiterrechte, Sozialleistungen kürzen), einen harten und unpopulären Kampf gegen Steuerhinterziehung einleiten und Staatsbesitz verkaufen. Das Land muss sich aus der staatlichen Umklammerung befreien und damit zahlreiche Politiker ihrer Pfründe berauben. Die Justiz muss

modernisiert werden. Und all das wäre erst der Anfang.»