Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Fest am Kasernenareal

Vom Freitag bis zum Sonntagabend fand auf dem Kasernenareal das grosse 1. Mai-Fest statt, organisiert vom 1. Mai-Komitee. Stände aller denkbaren Organisationen – von PdA zu Juso, von den irakischen Kommunisten zur MLKP bis hin zur Gsoa – waren zu finden und man durfte das Gefühl geniessen, an einem tatsächlichen Völkerfest teilzunehmen. Ganz im Sinne des 1. Mai entsprach das Fest einer gelebten Solidarität, denn nirgends kam es zu Unruhe, überall begegnete man sich freundlich, sass gemeinsam in den diversen Veranstaltungen, teils kulturell, teils politisch, oder unterhielt sich einfach beim  Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Die 1. Mai-Demonstration

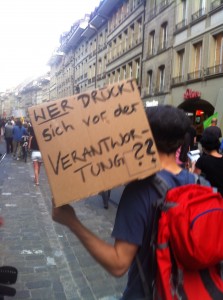

Um 10.30 Uhr machte man sich am 1. Mai auf, es ging heraus zur Demonstration. Über 10 000 Menschen nahmen dieses Jahr teil, um einen kraftvollen 1. Mai zu begehen, durch die ganze Stadt, von der Sihlpost bis zum Bürkliplatz. Dabei war nicht nur das Wetter blendend, sondern auch die Stimmung der Demonstranten: Bei Musik tanzte man, sprach mit Passanten, verteilte Flyer. Es war eine deutlich hörbare Demonstration – und eine gut sichtbare, bunt, ausgefallen und ausgelassen. Gewerkschafter reihten sich neben Kommunisten ebenso ein wie Jusos neben Kurden. So gesehen: Es stimmt, man ist „ausgebrochen“, nämlich aus einer tristen Alltagsuniformität. Für einige Stunden gehörte die Strasse wieder einer Öffentlichkeit aus ArbeiterInnen und fröhlichen Linken. Diese Öffentlichkeit hat klare Ziele. Sie will einen gesetzlichen Mindestlohn, sie will eine neue Solidarität anstelle der rechten Hetze gegen alles Fremde, sie will den Atomausstieg und auch den Ausstieg aus dem Kapitalismus.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Polizei und Medien

Polizei und Medien

Die erste Berichterstattung über den 1. Mai geht in die Richtung, entweder das Thema Calmy-Rey in den Vordergrund zu stellen oder den überbordenden Polizeieinsatz zu loben. Ein bekanntes Spiel: Die wirklich wesentlichen Themen, die Interessen der 10 000 Menschen, die da auf der Strasse waren, werden geschickt ausgeblendet. Die Berichterstattung, soweit sie bisher erhältlich ist, ist grösstenteils irreführend, unvollständig, suggestiv.

Tatsächlich war der 1. Mai des jetzigen Jahres eine ernste aber fröhliche Veranstaltung. Er war, wenn man sich auf die Vokabeln einlassen will, „grösstenteils friedlich“. Zu einer Nachdemonstration kam es nicht, weil die Polizei „präventiv“ Hunderte von Menschen festnahm. Auch das ist eine erstaunliche Zahl: Während praktisch keine Sachbeschädigungen begangen, keine „kriminellen Handlungen“ vollzogen wurden, gab es in diesem Jahr die Rekordzahl von 500 Verhafteten. Kleinere Zusammenstösse von 20 bis 30 (nach Passantenaussagen) Autonomen rechtfertigten ein Polizeiaufgebot von Tausenden. Wasserwerfer, Tränengas, Gummischrot – alles vorhanden. Die Frage, was deren Einsatz nun wirklich legitimiert, die wurde nicht gestellt in den bürgerlichen Medien.

Was wirklich wichtig war, das sind die Menschen, die nach draussen gingen und sich aktiv betätigten. Die Demonstranten des 1. Mai, die 10 000 Menschen auf der Strasse, die Feiernden auf dem Kasernenareal, die redenden und diskutierenden Leute. Während dies bewusst nicht zum Thema der bürgerlichen Berichterstattung gemacht wird, dürfen wir es nicht vergessen. Ja, auch wir müssen immer wieder über Polizeigewalt und Gegengewalt sprechen – aber das ist nicht das vorherrschende Thema des 1. Mai. Ganz und gar umgekehrt müssen wir die Themen bestimmen, dürfen und nicht auf Spielereien und Manipulationen von denen einlassen, denen nichts an Solidarität gelegen ist. Der 1. Mai gehört uns, er gehört allen Menschen die arbeiten und allen, die noch immer ausgebeutet werden. Wir haben ihn gut gefeiert, unseren Tag.

Am 10. September soll in der Ostschweiz das «Europafest» der «Europäischen Aktion» stattfinden. Die Organisation will damit für ein «neues europäisches Selbstbewusstsein» werben und dafür an nationalsozialistische Traditionen anknüpfen. Doch in St. Gallen formiert sich Widerstand.

Am 10. September soll in der Ostschweiz das «Europafest» der «Europäischen Aktion» stattfinden. Die Organisation will damit für ein «neues europäisches Selbstbewusstsein» werben und dafür an nationalsozialistische Traditionen anknüpfen. Doch in St. Gallen formiert sich Widerstand. Die gerechte Justitia, die unabhängig und neutral mit verbundenen Augen Recht spricht, gibt es nicht. So finden in der Schweiz praktisch täglich politische Prozesse statt, denn der Arm des «Strafrechtstaates» reguliert die unteren Klassen. Ein Interview mit Rechtsanwalt Marcel Bosonnet, der seit Jahrzehnten linke, politische AktivistInnen verteidigt.

Die gerechte Justitia, die unabhängig und neutral mit verbundenen Augen Recht spricht, gibt es nicht. So finden in der Schweiz praktisch täglich politische Prozesse statt, denn der Arm des «Strafrechtstaates» reguliert die unteren Klassen. Ein Interview mit Rechtsanwalt Marcel Bosonnet, der seit Jahrzehnten linke, politische AktivistInnen verteidigt. Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.

Am gestrigen Abend versammelten sich gegen 400 Menschen, um an einer Demonstration gegen die Aufhebung des AKW-Ade-Camps zu protestieren. Überraschend war das Camp in der Nacht auf den Dienstag polizeilich geräumt worden. Kritik wurde insbesondere an Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) laut.  Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen.

Der Gemeinderat hatte die Räumung befohlen. Dabei sticht ins Auge, dass dies ohne Zustimmung von SP oder Grünen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Alexander Tschäppät (SP) als Stadtpräsident dürfte hier eine tragende Rolle gespielt haben. Ebenso wahrscheinlich scheint eine Beteiligung von Regula Rytz (Grüne). Direkt nach der Räumung des Camps wurde die Campstätte umgepflügt von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei – diese untersteht Frau Rytz. Mit der Räumung des Camps geht auch der Rückzug eins Angebots einher. Bislang hatte die Stadtregierung den AktivistInnen angeboten, eine dauerhafte Mahnwache einzurichten. Dieser Vorschlag wurde nun mit dem Hinweis verworfen, dass man keine weitere Besetzung des Areals dulden werde. Spätestens hier lassen sich Vorsatz und Plan erkennen. Kundgebung und Fazit

Kundgebung und Fazit 11 – 16 Uhr: Lila Pause auf dem Kanzleiareal

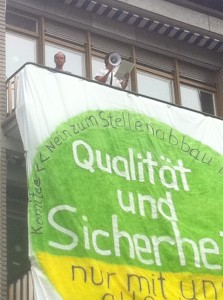

11 – 16 Uhr: Lila Pause auf dem Kanzleiareal Eine Stunde lang, von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, konnte man am Unispital Zürich Zeuge einer Aktion der Belegschaft gegen drohende Entlassungen und Budgetkürzungen werden. Mit Transparenten, Fahnenaufgebot und Kundgebung machten Angestellte und VPOD-Mitglieder auf die Situation des Spitals aufmerksam.

Eine Stunde lang, von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, konnte man am Unispital Zürich Zeuge einer Aktion der Belegschaft gegen drohende Entlassungen und Budgetkürzungen werden. Mit Transparenten, Fahnenaufgebot und Kundgebung machten Angestellte und VPOD-Mitglieder auf die Situation des Spitals aufmerksam. Deutliche Botschaft

Deutliche Botschaft Julia, vor welchem Hintergrund ruft der Gewerkschaftsbund zum Aktions- und Streiktag auf und was sind eure konkreten Forderungen?

Julia, vor welchem Hintergrund ruft der Gewerkschaftsbund zum Aktions- und Streiktag auf und was sind eure konkreten Forderungen? An einer Informations- und Protestkundgebung am Alstom-Standort Birr (AG) fordern die Gewerkschaften Unia und Syna heute Morgen ein Umdenken der Alstom Konzernspitze. Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass damit der im letzten Herbst angekündigte Stellenabbau ganz vermieden werden kann. Die im Rahmen eines europäischen Aktionstags durchgeführte Aktion stiess bei der Alstom Belegschaft auf grosses Interesse.

An einer Informations- und Protestkundgebung am Alstom-Standort Birr (AG) fordern die Gewerkschaften Unia und Syna heute Morgen ein Umdenken der Alstom Konzernspitze. Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass damit der im letzten Herbst angekündigte Stellenabbau ganz vermieden werden kann. Die im Rahmen eines europäischen Aktionstags durchgeführte Aktion stiess bei der Alstom Belegschaft auf grosses Interesse. Die dem kanadischen Konzern Fortress Paper gehörende Papierfabrik Landqart AG will die aktuellen konjunkturellen Probleme nicht mit Kurzarbeit überbrücken. Sie beharrt auf der Entlassung von 41 der gegenwärtig 232 Angestellten. Die Gewerkschaften kritisieren diesen Entscheid.

Die dem kanadischen Konzern Fortress Paper gehörende Papierfabrik Landqart AG will die aktuellen konjunkturellen Probleme nicht mit Kurzarbeit überbrücken. Sie beharrt auf der Entlassung von 41 der gegenwärtig 232 Angestellten. Die Gewerkschaften kritisieren diesen Entscheid. Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden. Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen. Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten. Polizei und Medien

Polizei und Medien