Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Fest am Kasernenareal

Vom Freitag bis zum Sonntagabend fand auf dem Kasernenareal das grosse 1. Mai-Fest statt, organisiert vom 1. Mai-Komitee. Stände aller denkbaren Organisationen – von PdA zu Juso, von den irakischen Kommunisten zur MLKP bis hin zur Gsoa – waren zu finden und man durfte das Gefühl geniessen, an einem tatsächlichen Völkerfest teilzunehmen. Ganz im Sinne des 1. Mai entsprach das Fest einer gelebten Solidarität, denn nirgends kam es zu Unruhe, überall begegnete man sich freundlich, sass gemeinsam in den diversen Veranstaltungen, teils kulturell, teils politisch, oder unterhielt sich einfach beim  Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Die 1. Mai-Demonstration

Um 10.30 Uhr machte man sich am 1. Mai auf, es ging heraus zur Demonstration. Über 10 000 Menschen nahmen dieses Jahr teil, um einen kraftvollen 1. Mai zu begehen, durch die ganze Stadt, von der Sihlpost bis zum Bürkliplatz. Dabei war nicht nur das Wetter blendend, sondern auch die Stimmung der Demonstranten: Bei Musik tanzte man, sprach mit Passanten, verteilte Flyer. Es war eine deutlich hörbare Demonstration – und eine gut sichtbare, bunt, ausgefallen und ausgelassen. Gewerkschafter reihten sich neben Kommunisten ebenso ein wie Jusos neben Kurden. So gesehen: Es stimmt, man ist „ausgebrochen“, nämlich aus einer tristen Alltagsuniformität. Für einige Stunden gehörte die Strasse wieder einer Öffentlichkeit aus ArbeiterInnen und fröhlichen Linken. Diese Öffentlichkeit hat klare Ziele. Sie will einen gesetzlichen Mindestlohn, sie will eine neue Solidarität anstelle der rechten Hetze gegen alles Fremde, sie will den Atomausstieg und auch den Ausstieg aus dem Kapitalismus.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Polizei und Medien

Polizei und Medien

Die erste Berichterstattung über den 1. Mai geht in die Richtung, entweder das Thema Calmy-Rey in den Vordergrund zu stellen oder den überbordenden Polizeieinsatz zu loben. Ein bekanntes Spiel: Die wirklich wesentlichen Themen, die Interessen der 10 000 Menschen, die da auf der Strasse waren, werden geschickt ausgeblendet. Die Berichterstattung, soweit sie bisher erhältlich ist, ist grösstenteils irreführend, unvollständig, suggestiv.

Tatsächlich war der 1. Mai des jetzigen Jahres eine ernste aber fröhliche Veranstaltung. Er war, wenn man sich auf die Vokabeln einlassen will, „grösstenteils friedlich“. Zu einer Nachdemonstration kam es nicht, weil die Polizei „präventiv“ Hunderte von Menschen festnahm. Auch das ist eine erstaunliche Zahl: Während praktisch keine Sachbeschädigungen begangen, keine „kriminellen Handlungen“ vollzogen wurden, gab es in diesem Jahr die Rekordzahl von 500 Verhafteten. Kleinere Zusammenstösse von 20 bis 30 (nach Passantenaussagen) Autonomen rechtfertigten ein Polizeiaufgebot von Tausenden. Wasserwerfer, Tränengas, Gummischrot – alles vorhanden. Die Frage, was deren Einsatz nun wirklich legitimiert, die wurde nicht gestellt in den bürgerlichen Medien.

Was wirklich wichtig war, das sind die Menschen, die nach draussen gingen und sich aktiv betätigten. Die Demonstranten des 1. Mai, die 10 000 Menschen auf der Strasse, die Feiernden auf dem Kasernenareal, die redenden und diskutierenden Leute. Während dies bewusst nicht zum Thema der bürgerlichen Berichterstattung gemacht wird, dürfen wir es nicht vergessen. Ja, auch wir müssen immer wieder über Polizeigewalt und Gegengewalt sprechen – aber das ist nicht das vorherrschende Thema des 1. Mai. Ganz und gar umgekehrt müssen wir die Themen bestimmen, dürfen und nicht auf Spielereien und Manipulationen von denen einlassen, denen nichts an Solidarität gelegen ist. Der 1. Mai gehört uns, er gehört allen Menschen die arbeiten und allen, die noch immer ausgebeutet werden. Wir haben ihn gut gefeiert, unseren Tag.

Fukushima. Mit Fukushima beendet man die Debatten um die Atomenergie, es braucht heute keine weiteren Argumente, keine weitreichenden Ausführungen mehr. Durch Fukushima wurde die Diskussion um die Atomenergie auf eine Ebene gezogen, auf der sie praktisch jedem Bürger und jeder Bürgerin anschaulich und erschreckend wird. Fragt man nun Menschen auf der Strasse nach ihrer Meinung bezüglich AKWs, so bekommt man unisono stark emotionalisierte, manchmal mit Furcht, manchmal mit Wut behaftete Antworten. Direkt nach Fukushima konnte man die ersten Umfragen lesen, die ein eindeutiges Bild zeigen: 73 Prozent der SchweizerInnen wollen keine neuen Atomkraftwerke und 77 Prozent wollen den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie.

Fukushima. Mit Fukushima beendet man die Debatten um die Atomenergie, es braucht heute keine weiteren Argumente, keine weitreichenden Ausführungen mehr. Durch Fukushima wurde die Diskussion um die Atomenergie auf eine Ebene gezogen, auf der sie praktisch jedem Bürger und jeder Bürgerin anschaulich und erschreckend wird. Fragt man nun Menschen auf der Strasse nach ihrer Meinung bezüglich AKWs, so bekommt man unisono stark emotionalisierte, manchmal mit Furcht, manchmal mit Wut behaftete Antworten. Direkt nach Fukushima konnte man die ersten Umfragen lesen, die ein eindeutiges Bild zeigen: 73 Prozent der SchweizerInnen wollen keine neuen Atomkraftwerke und 77 Prozent wollen den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie. Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden.

Mehr als 10 000 Menschen begingen die traditionelle 1. Mai-Demonstration in Zürich. Für Mindestlöhne, gegen den kapitalistischen Staat, für Solidarität, gegen den latenten Rassismus – am Tag der Arbeit wurde zu vielen Themen ein Zeichen gesetzt. Bedenklich jedoch, dass mehr als 500 Menschen verhaftet wurden. Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen.

Essen der zahllosen Speisen. Bisweilen kam das Fest dann einem Marathon gleich, denn man durfte für ein Dutzend gute, sinnvolle Initiativen unterschreiben. Hier kam zusammen, was zusammen gehört, denn Tausende Menschen ganz unterschiedlicher Bevölkerungsschichten aus diversen Ländern stammend feierten anlässlich des 1. Mai. Interessant, traurig und, leider, vorhersehbar ist, dass sich kaum ein Wort über dieses Fest in der Berichterstattung der Medien über den 1. Mai finden lässt. Eines der sichtbarsten Zeichen des positiven Charakters des 1. Mai wird also von der bürgerlichen Presse nicht gesehen, oder, wahrscheinlicher, man will es nicht sehen. Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten.

Die Schlusskundgebung der Demonstration war bisweilen verwirrend. Die Kundgebung begann direkt mit dem Eintreffen der Spitze des Demonstrationszuges, sodass die Nachfolgenden kaum mehr etwas mitbekamen. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken in Deutschland, thematisierte die Frage des Friedens, denn der Krieg sei auf erschreckende Weise „alltäglich“ geworden. Darüber hinaus sprach er auch über den Atomausstieg, der zweierlei bedeute: Die Energiewende, die nicht „auf dem Rücken der Armen“ vonstatten gehen dürfe und das Verbot von Atomwaffen, welchem Verfassungsrang zukommen solle. Auch müsse die Einführung von Mindestlöhnen, in Deutschland ebenso erkämpft werden wie in der Schweiz. Ihm kam viel Applaus zu, was den Kontrast zu Calmy-Rey noch deutlicher macht: Bei ihrem ersten Versuch zu sprechen, pfiff man sie so lange aus, bis sie ging. Nachdem man dann unliebsame Demonstranten entfernt hatte, sprach sie ein weiteres Mal. Es gab keinen Applaus, als sie auf die Bühne trat, dafür konnte man wieder Buh-Rufe und Pfiffe hören. Sie hielt ihre Rede, aber es scheint ein deutliches Zeichen zu sein, dass nicht einmal die Gewerkschafter, in deren Namen der Gewerkschaftsbund sie eingeladen hatte, sich über ihre Anwesenheit so richtig freuen konnten. Polizei und Medien

Polizei und Medien Die so genannte Krise führte dazu, dass sich die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter öffnet. Um den massiven Sozialabbau zu vertuschen, wird von den bürgerlichen Parteien ein rassistischer Feldzug organisiert. Der 1. Mai ist auch der Tag, an dem über eine klassenlose Gesellschaft diskutiert werden soll, die auf Respekt, Toleranz und Solidarität basiert.

Die so genannte Krise führte dazu, dass sich die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter öffnet. Um den massiven Sozialabbau zu vertuschen, wird von den bürgerlichen Parteien ein rassistischer Feldzug organisiert. Der 1. Mai ist auch der Tag, an dem über eine klassenlose Gesellschaft diskutiert werden soll, die auf Respekt, Toleranz und Solidarität basiert. Zürich. Unter dem Motto „Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“ setzten sich heute AktivistInnen der Partei der Arbeit Zürich für den sofortigen Atomausstieg ein. Am Stauffacher verteilte man sowohl Flyer wie auch Sushi und verwickelte die Passanten in Gespräche über Sinn- und vorherrschenden Unsinn der Atomenergie.

Zürich. Unter dem Motto „Gutes Sushi, schlechte Atomkraft!“ setzten sich heute AktivistInnen der Partei der Arbeit Zürich für den sofortigen Atomausstieg ein. Am Stauffacher verteilte man sowohl Flyer wie auch Sushi und verwickelte die Passanten in Gespräche über Sinn- und vorherrschenden Unsinn der Atomenergie. Freundliche Reaktionen

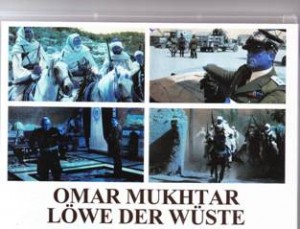

Freundliche Reaktionen Im heutigen libyschen Konflikt berufen sich beide Seiten auf die Guerilla unter Omar Mukhtar, dem „Wüstenlöwen“, gegen die italienische Besetzung seit 1911. Der 1979 vom US-syrischen Regisseur Moustapha Akkad mit Anthony Quinn in der Hauptrolle gedrehte Spielfilm zeigt die Guerillataktik und Mussolinis Aufstandsbekämpfungspolitik der „verbrannten Erde“.

Im heutigen libyschen Konflikt berufen sich beide Seiten auf die Guerilla unter Omar Mukhtar, dem „Wüstenlöwen“, gegen die italienische Besetzung seit 1911. Der 1979 vom US-syrischen Regisseur Moustapha Akkad mit Anthony Quinn in der Hauptrolle gedrehte Spielfilm zeigt die Guerillataktik und Mussolinis Aufstandsbekämpfungspolitik der „verbrannten Erde“. Gestern hörte man vom Briefbombenanschlag gegen das AKW-Konsortium Swissnuclear. Heute schon konnte man in „20 minuten“ ausgiebige Spekulationen über Motiv und Täter lesen. Dabei offenbart 20 minuten ein gerüttelt Mass an Demagogie.

Gestern hörte man vom Briefbombenanschlag gegen das AKW-Konsortium Swissnuclear. Heute schon konnte man in „20 minuten“ ausgiebige Spekulationen über Motiv und Täter lesen. Dabei offenbart 20 minuten ein gerüttelt Mass an Demagogie. An dem Samstag des 19. März klafften Wetter und Szenerie weit auseinander: Trüb, nass und kalt war der Tag, dennoch wurden die Strassen Zürichs von Menschenkolonnen und Fahnenmeer erhellt. Gute drei- bis vierhundert Demonstranten versammelten sich, um anlässlich des 100. Internationalen Frauenkampftages ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung der Frau zu setzen. Dabei kamen alle die zusammen, die sich als links und/oder progressiv verstehen: Mit Unia, VPOD und Syndicom waren die grösseren Gewerkschaften Zürichs ebenso anwesend wie PdA, Junggrüne und Juso. Darüber hinaus zeigten sich auch der revolutionäre Aufbau und die MLKP durch ihre Teilnahme solidarisch. Besonders interessant: Etwa gleich viele Männer wie Frauen demonstrierten – eventuell mit der leichten Tendenz zur Frauenmehrheit.

An dem Samstag des 19. März klafften Wetter und Szenerie weit auseinander: Trüb, nass und kalt war der Tag, dennoch wurden die Strassen Zürichs von Menschenkolonnen und Fahnenmeer erhellt. Gute drei- bis vierhundert Demonstranten versammelten sich, um anlässlich des 100. Internationalen Frauenkampftages ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung der Frau zu setzen. Dabei kamen alle die zusammen, die sich als links und/oder progressiv verstehen: Mit Unia, VPOD und Syndicom waren die grösseren Gewerkschaften Zürichs ebenso anwesend wie PdA, Junggrüne und Juso. Darüber hinaus zeigten sich auch der revolutionäre Aufbau und die MLKP durch ihre Teilnahme solidarisch. Besonders interessant: Etwa gleich viele Männer wie Frauen demonstrierten – eventuell mit der leichten Tendenz zur Frauenmehrheit. Unterschiede in Bezahlung und Karrierechancen der Frau zu verzeichnen. So werden Frauen für gleiche Arbeit gänzlich ungleich entlöhnt: Um durchschnittlich 19% ist der Lohn einer Frau geringer als der eines Mannes, wobei dieser Unterschied im öffentlichen Bereich mit 16% ein wenig geringer, im privaten Wirtschaftssektor mit 24% besonders krass ausfällt. Und während diese Ungleichheit in zwei von drei Fällen scheinheilig mit Ausbildung, Erfahrung oder Kompetenz

Unterschiede in Bezahlung und Karrierechancen der Frau zu verzeichnen. So werden Frauen für gleiche Arbeit gänzlich ungleich entlöhnt: Um durchschnittlich 19% ist der Lohn einer Frau geringer als der eines Mannes, wobei dieser Unterschied im öffentlichen Bereich mit 16% ein wenig geringer, im privaten Wirtschaftssektor mit 24% besonders krass ausfällt. Und während diese Ungleichheit in zwei von drei Fällen scheinheilig mit Ausbildung, Erfahrung oder Kompetenz  Frauenbündnis 8. März. Kritik kam hier von mehreren Seiten. Einigen Gewerkschaftsmitgliedern stiess es sauer auf, dass diese Demonstration unbewilligt war, andere griffen den Ausschluss der Männer als falsch an. Demgegenüber wies der revolutionäre Aufbau (auch vertreten im 8.März Frauenbündnis) darauf hin, dass die Demonstration vom 19. März die langjährige Tradition des 8.März-Frauenbündnisses und deren Diskussionen rund um ihre Konzept ignoriert. Relativ unbestritten aber ist, dass dieser Zustand eine Spaltung der Kräfte bedeutet. Der Sache an sich ist die Spaltung natürlich wenig nützlich: Sie spielt den Bürgerlichen, denen wenig an Gleichberechtigung gelegen ist, in die Hände, denn sie ermöglicht eine Diskreditierung der Bewegung mit Verweis auf deren „geringe Zahl“. Eine andere Tragik liegt allerdings darin, dass der Internationale Frauenkampftag eine Institution darstellt, deren Motivation und Ziel eine der wenigen Chancen zur Zusammenarbeit zwischen den revolutionären und den (noch) bürgerlich-progressiven Kräften ermöglichen würde. Eine Chance, die auch genutzt werden könnte, um für die eigene Sache zu werben. Dazu bedürfte es wohl zweierlei: Gewerkschaften wie auch Jungparteien müssten ihre unbegründete Abneigung gegenüber revolutionär eingestellten Gruppen zugunsten der gemeinsamen Sache überwinden und das bestehende Frauenbündnis müsste die Debatte um die Teilnahme von Männern an der Demonstration ein weiteres Mal offen führen. In der Hinsicht stiftet es Hoffnung, dass auf der Schlusskundgebung dieser Demonstration ganz offen und ganz klar gesagt wurde, dass es „Sozialistinnen waren, die den Frauentag schufen“. Vielleicht wurde da mehr verstanden, als man es bisher dachte.

Frauenbündnis 8. März. Kritik kam hier von mehreren Seiten. Einigen Gewerkschaftsmitgliedern stiess es sauer auf, dass diese Demonstration unbewilligt war, andere griffen den Ausschluss der Männer als falsch an. Demgegenüber wies der revolutionäre Aufbau (auch vertreten im 8.März Frauenbündnis) darauf hin, dass die Demonstration vom 19. März die langjährige Tradition des 8.März-Frauenbündnisses und deren Diskussionen rund um ihre Konzept ignoriert. Relativ unbestritten aber ist, dass dieser Zustand eine Spaltung der Kräfte bedeutet. Der Sache an sich ist die Spaltung natürlich wenig nützlich: Sie spielt den Bürgerlichen, denen wenig an Gleichberechtigung gelegen ist, in die Hände, denn sie ermöglicht eine Diskreditierung der Bewegung mit Verweis auf deren „geringe Zahl“. Eine andere Tragik liegt allerdings darin, dass der Internationale Frauenkampftag eine Institution darstellt, deren Motivation und Ziel eine der wenigen Chancen zur Zusammenarbeit zwischen den revolutionären und den (noch) bürgerlich-progressiven Kräften ermöglichen würde. Eine Chance, die auch genutzt werden könnte, um für die eigene Sache zu werben. Dazu bedürfte es wohl zweierlei: Gewerkschaften wie auch Jungparteien müssten ihre unbegründete Abneigung gegenüber revolutionär eingestellten Gruppen zugunsten der gemeinsamen Sache überwinden und das bestehende Frauenbündnis müsste die Debatte um die Teilnahme von Männern an der Demonstration ein weiteres Mal offen führen. In der Hinsicht stiftet es Hoffnung, dass auf der Schlusskundgebung dieser Demonstration ganz offen und ganz klar gesagt wurde, dass es „Sozialistinnen waren, die den Frauentag schufen“. Vielleicht wurde da mehr verstanden, als man es bisher dachte. Rund 700 Personen haben am Freitag, 18. März, spontan für den globalen Atomausstieg und gegen eine Ordnung demonstriert, die nur Eigentumsrechte und nicht die ökologische und soziale Gerechtigkeit schützt!

Rund 700 Personen haben am Freitag, 18. März, spontan für den globalen Atomausstieg und gegen eine Ordnung demonstriert, die nur Eigentumsrechte und nicht die ökologische und soziale Gerechtigkeit schützt! 1.500 Menschen demonstrierten gestern gegen eine geplante Budgetkürzung in Zürich. 220 Millionen Franken sollen eingespart werden, davon 60 Millionen beim Personal. Die Demonstranten -Gewerkschafter und Angestellte im öffentlichen Bereich- äusserten ihren Unmut über die bürgerliche Sparpolitik vor dem Rathaus.

1.500 Menschen demonstrierten gestern gegen eine geplante Budgetkürzung in Zürich. 220 Millionen Franken sollen eingespart werden, davon 60 Millionen beim Personal. Die Demonstranten -Gewerkschafter und Angestellte im öffentlichen Bereich- äusserten ihren Unmut über die bürgerliche Sparpolitik vor dem Rathaus. Zürich steht still!

Zürich steht still! Die Schlusskundgebung

Die Schlusskundgebung