Muy buenas tardes a todos ustedes. Lasst mich bei dieser besonderen Begegnung der Europäischen Linken zunächst im Namen unseres Präsidenten Evo Morales, im Namen meines Landes und meines Volkes für die Einladung danken, um auf diesem so bedeutenden Kongress der Europäischen Linken eine Reihe von Gedanken und Überlegungen vorzubringen. Lasst mich offen und ehrlich sein .?.?. aber auch konstruktiv.

Muy buenas tardes a todos ustedes. Lasst mich bei dieser besonderen Begegnung der Europäischen Linken zunächst im Namen unseres Präsidenten Evo Morales, im Namen meines Landes und meines Volkes für die Einladung danken, um auf diesem so bedeutenden Kongress der Europäischen Linken eine Reihe von Gedanken und Überlegungen vorzubringen. Lasst mich offen und ehrlich sein .?.?. aber auch konstruktiv.

Was sehen wir Aussenstehenden von Europa? Wir sehen ein Europa, das dahinsiecht, ein niedergeschlagenes Europa, ein selbstversunkenes und selbstzufriedenes Europa, das bis zu einem gewissen Grad apathisch und müde ist. Ich weiss, es sind sehr hässliche und sehr harte Worte, aber so sehen wir es. Das Europa der Aufklärung, der Revolten, der Revolutionen ist Vergangenheit. Weit, sehr weit zurück liegt das Europa der grossen Universalismen, die die Welt bewegten, die die Welt bereicherten und welche die Völker in vielen Teilen der Welt anspornten, Zuversicht zu schöpfen und sich von dieser Zuversicht tragen zu lassen.

Vorbei sind die grossen intellektuellen Herausforderungen. Hinter dem, was von den Postmodernisten als das Ende der grossen Erzählungen gedeutet wurde und gedeutet wird, scheint sich angesichts der jüngsten Ereignisse nichts weiter als der gross angelegte Klüngel der Konzerne und des Finanzsystems zu verbergen.

Es ist nicht das europäische Volk, das seine Tugend, das seine Hoffnung aufgegeben hat, denn das Europa, das ich meine, das müde, das erschöpfte Europa, das selbstversunkene Europa, ist nicht das Europa der Völker – dieses wurde lediglich zum Schweigen gebracht, eingesperrt, erstickt. Das einzige Europa, das wir in der Welt sehen, ist das Europa der grossen Wirtschaftskonzerne, das neoliberale Europa, das Europa der Märkte – und nicht das Europa der Arbeit.

In Ermangelung grosser Dilemmas, grosser Perspektiven und grosser Erwartungen hört man lediglich – um es frei nach Montesquieu zu sagen – den bedauerlichen Lärm der kleinen Ambitionen und des grossen Appetits.

Das Wesensmerkmal

des modernen Kapitalismus

Demokratien ohne Hoffnung und ohne Glauben sind gescheiterte Demokratien. Demokratien ohne Hoffnung und ohne Glauben sind verknöcherte Demokratien. Genau genommen sind es keine Demokratien. Es gibt keine echte Demokratie, die nichts weiter als langweiliges Beiwerk verknöcherter Institutionen ist, mit denen alle drei, alle vier oder alle fünf Jahre Rituale wiederholt werden, um diejenigen zu wählen, die künftig mehr schlecht als recht über unser Schicksal entscheiden werden. Wir alle wissen, und in der Linken sind wir uns einigermassen einig darüber, wie es zu einer solchen Situation gekommen ist. Die Fachleute, Gelehrten und die politischen Debatten liefern uns eine ganze Reihe von Deutungsansätzen, warum es uns schlecht geht und wie es soweit kommen konnte. Ein erstes gemeinsames Urteil zu der Frage, wie es zu dieser Situation kommen konnte, lautet, dass nach unserem Verständnis der Kapitalismus zweifelsohne eine weltumspannende, geopolitische Dimension erreicht hat, die absolut ist. Die Welt ist nun im wahrsten Sinne eine runde Sache. Und die ganze Welt wird zu einer grossen globalen Werkstatt. Ein Radio, ein Fernseher, ein Telefon hat keinen Entstehungsort mehr, vielmehr ist die Welt als Ganzes zu seinem Entstehungsort geworden. Ein Chip wird in Mexiko hergestellt, das Design in Deutschland entworfen, der Rohstoff stammt aus Lateinamerika, die Arbeitskräfte sind Asiaten, die Verpackung kommt aus Nordamerika und der Verkauf findet global statt. Dies ist ein Wesensmerkmal des modernen Kapitalismus – daran besteht kein Zweifel – und genau hier muss man mit entsprechenden Massnahmen ansetzen.

Ein zweites Charakteristikum der letzten zwanzig Jahre ist eine Art Rückkehr zur fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation. Die Texte von Karl Marx, der den Ursprung des Kapitalismus im 16. und 17. Jahrhundert beschrieb, sind heute wieder aktuell, ja gehören ins 21. Jahrhundert. Wir erleben eine permanente ursprüngliche Akkumulation, bei der sich die Mechanismen der Sklaverei, die Mechanismen der Unterordnung, der Verunsicherung, der Fragmentierung, die auf so aussergewöhnliche Weise von Karl Marx dargestellt wurden, wiederholen. Nur dass der moderne Kapitalismus die ursprüngliche Akkumulation aktualisiert. Er aktualisiert sie, erweitert sie und dehnt sie auf neue Bereiche aus, um mehr Ressourcen und mehr Geld herauszuholen. Doch neben dieser fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation – die für die gegenwärtigen sozialen Klassen sowohl in unseren Ländern als auch weltweit kennzeichnend sein wird, weil durch sie die örtliche, das heisst die territoriale Arbeitsteilung und die globale Arbeitsteilung neu organisiert werden – erleben wir eine Art Neoakkumulation durch Enteignung. Wir erleben einen Raubtierkapitalismus, der akkumuliert, indem er oftmals auf strategischen Gebieten produziert: Wissen, Telekommunikation, Biotechnologie, Automobilindustrie. Doch in vielen unserer Länder akkumuliert er durch Enteignung, indem er nämlich die gemeinschaftlichen Sphären in Beschlag nimmt, wie etwa Artenvielfalt, Wasser, überliefertes Wissen, Wälder, natürliche Ressourcen… Hierbei handelt es sich um eine Akkumulation durch Enteignung, und zwar nicht durch Schaffung von Reichtum, sondern durch Enteignung des gemeinsamen Reichtums, der in privaten Reichtum überführt wird. Das ist die neoliberale Logik. Wenn wir den Neoliberalismus so sehr kritisieren, dann wegen seiner Verdrängungslogik und seines parasitären Charakters. Anstatt Reichtum zu schaffen, anstatt die Produktivkräfte zu entwickeln, enteignet der Neoliberalismus die kapitalistischen und nicht-kapitalistischen, kollektiven, örtlichen, ja gesellschaftlichen Produktivkräfte.

Doch auch das dritte Merkmal der modernen Wirtschaft ist nicht nur eine fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation, eine Akkumulation durch Enteignung, sondern auch durch Unterordnung: Marx würde es die reelle Unterordnung des Wissens und der Wissenschaft unter die kapitalistische Akkumulation nennen. Einige Soziologen nennen dies Wissensgesellschaft. Es besteht kein Zweifel, dass es sich hierbei um die Bereiche handelt, die für die Produktionskapazitäten der modernen Gesellschaft am mächtigsten sind und die grösste Tragweite -besitzen.

Das vierte Merkmal wiederum, das immer mehr Konflikt-? und Risikopotenzial birgt, ist der Prozess der reellen Unterordnung des Lebenssystems Erde als Ganzes, das heisst der Wechselwirkungsprozesse zwischen Mensch und Natur.

Was tun?? – die alte Frage Lenins

Diese vier Merkmale des modernen Kapitalismus sorgen für eine Neubestimmung der Geopolitik des Kapitals auf globaler Ebene, eine Neubestimmung der Klassenstruktur der Gesellschaften; eine Neubestimmung der Klassenstruktur und der sozialen Klassen weltweit. Da ist sicher die Verlagerung der traditionellen Arbeiterklasse, die wir im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert entstehen sahen, in periphere Gebiete wie Brasilien, Mexiko, China, Indien oder die Philippinen zu nennen. Aber nicht nur! Es entsteht auch in den am weitesten entwickelten Gesellschaften eine neue Art des Proletariats. Eine neue Art der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse der Höherqualifizierten: Lehrer, Forscher, Wissenschaftler, Analysten, die sich selbst nicht als Arbeiterklasse sehen, sondern sich wahrscheinlich als Kleinunternehmer begreifen, die aber im Grunde die neue soziale Struktur der Arbeiterklasse des beginnenden 21. Jahrhunderts ausmachen. Doch zugleich entsteht auf der Welt etwas, was wir als «diffuses Proletariat» bezeichnen könnten: nicht?kapitalistische Gesellschaften und Nationen, die der kapitalistischen Akkumulation förmlich untergeordnet werden. Lateinamerika, Afrika, Asien: Wir reden hier von Gesellschaften und Nationen, die im engeren Sinne nicht kapitalistisch sind, insgesamt aber in Erscheinung treten, als seien sie untergeordnet und als Formen der diffusen Proletarisierung ausgestaltet. Dies nicht allein wegen ihrer wirtschaftlichen Eigenschaften, sondern auch wegen ihres fragmentierten Charakters selbst beziehungsweise wegen der oftmals schwierigen Fragmentierung und aufgrund ihrer geographischen Streuung.

Wir haben es also nicht nur mit einer neuen Art und Weise zu tun, wie sich die kapitalistische Akkumulation ausbreitet, sondern auch mit einer Neuordnung der Klassen und des Proletariats und der nichtproletarischen Klassen auf der Welt. Die Welt von heute ist konfliktgeladener. Die Welt von heute ist stärker proletarisiert, nur dass sich die Formen der Proletarisierung von denen, die wir im 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts kennenlernten, unterscheiden. Und die Proletarisierung dieses diffusen Proletariats, dieses Proletariats der Höherqualifizierten, nimmt nicht unbedingt die Gestalt von Gewerkschaften an. Das Modell Gewerkschaft hat in einigen Ländern seine zentrale Stellung verloren. Es entstehen andere Formen von Zusammenschlüssen für die Belange der Bevölkerung, der Beschäftigten und der Arbeiter. Was tun? – die alte Frage Lenins – Was sollen wir tun? Wir sind uns einig bei der Erklärung, was nicht stimmt, wir sind uns einig bei der Erklärung, was sich in der Welt verändert, doch können wir auf diese Veränderungen nicht reagieren, oder besser: Die Antworten, die wir früher hatten, sind unzureichend, denn sonst würde hier in Europa nicht die Rechte regieren. Irgendetwas fehlte in unseren Antworten und tut es auch heute noch. Irgendetwas fehlt in unseren Vorschlägen. Erlaubt mir, fünf bescheidene Anregungen vorzubringen, wie sich die Aufgaben, vor der die europäische Linke steht, gemeinsam gestalten liessen.

Ein neuer, gesunder

Menschenverstand

Die europäische Linke kann sich nicht damit begnügen, einen Befund zu erstellen und sich zu beklagen. Befund und Klage dienen zwar dazu, moralische Empörung zu erzeugen, und die Verbreitung der moralischen Empörung ist wichtig, aber sie erzeugen keinen Willen zur Macht. Die Klage ist kein Wille zur Macht. Sie kann die Vorstufe zum Willen zur Macht sein, aber sie ist kein Wille zur Macht. Die europäische Linke, die Linke weltweit muss angesichts dieses zerstörerischen, räuberischen, Natur und Mensch mitreissenden Strudels, der vom zeitgenössischen Kapitalismus angetriebenen wird, mit Vorschlägen oder Initiativen aufwarten. Die europäische Linke, ja die Linke in allen Teilen der Welt, muss einen neuen gesunden Menschenverstand entwickeln. Im Grunde genommen ist der politische Kampf ein Kampf um den gesunden Menschenverstand. Um die Gesamtheit von Urteilen und von Vorurteilen. Um die Frage, wie die Leute – der junge Student, die Fachkraft, die Verkäuferin, der Angestellte, der Arbeiter – auf einfache Weise die Welt ordnen. Genau das ist gesunder Menschenverstand. Die grundlegende Weltauffassung, mit der wir unser tägliches Leben ordnen. Die Art und Weise, wie wir das Gerechte und das Ungerechte, das Wünschenswerte und das Mögliche, das Unmögliche und das Wahrscheinliche bewerten. Die Linke weltweit und die europäische Linke müssen deshalb für einen neuen gesunden Menschenverstand kämpfen, der progressiv, revolutionär, universalistisch ist, der in jedem Fall aber einen neuen gesunden Menschenverstand darstellt.

Demokratie ist Handeln,

gemeinsames Handeln

Zweitens müssen wir uns den Begriff der Demokratie wieder ins Gedächtnis rufen. Die Linke hat immer die Fahne der Demokratie hochgehalten. Es ist unsere Fahne. Es ist die Fahne der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung, der Partizipation. Doch dafür müssen wir uns von der Vorstellung lösen, Demokratie sei eine rein institutionelle Tatsache. Demokratie – sind das Institutionen? Ja, das sind Institutionen, aber sie ist viel mehr als nur Institutionen. Bedeutet Demokratie, alle vier oder fünf Jahre zu wählen? Ja, aber es bedeutet viel mehr als das. Bedeutet es, ein Parlament zu wählen? Ja, aber es bedeutet viel mehr als das. Bedeutet es, das Prinzip des Machtwechsels einzuhalten? Ja, aber es bedeutet viel mehr als das. Das ist das liberale, verknöcherte Verständnis von Demokratie, in dem wir manchmal stecken bleiben. Demokratie – sind das Werte? Es sind Werte, Organisationsprinzipien für die Verständigung der Welt: Toleranz, Vielfältigkeit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Es sind also Prinzipien, es sind Werte, aber es sind nicht nur Prinzipien und Werte. Es sind Institutionen, aber es sind nicht nur Institutionen. Die Demokratie ist praktisch. Demokratie ist Handeln, gemeinsames Handeln. Demokratie ist im Grunde genommen wachsende Teilhabe an der Bewirtschaftung der gemeinschaftlichen Güter, die eine Gesellschaft besitzt. Demokratie herrscht dann, wenn wir an dem, was wir Bürgerinnen gemeinsam besitzen, teilhaben. Wenn wir als Gemeingut Wasser besitzen, dann bedeutet Demokratie, an der Bewirtschaftung des Wassers teilzuhaben. Wenn wir als Gemeingut die Sprache haben, dann bedeutet Demokratie die gemeinsame Pflege der Sprache. Wenn wir als Gemeingut die Wälder, den Boden, das Wissen haben, dann bedeutet Demokratie, dass die Bewirtschaftung, die Pflege gemeinsam stattfindet. Eine wachsende gemeinsame Teilhabe an der Bewirtschaftung des Waldes, des Wassers, der Luft, der natürlichen Ressourcen. Es bedarf einer Demokratie – und es gibt sie – im lebendigen und nicht im verknöcherten Sinn des Begriffs, und dies gelingt, wenn die Bevölkerung und die Linke die gemeinsame Bewirtschaftung der gemeinsamen Ressourcen, Institutionen, Rechte und Güter unterstützen und sich an ihr beteiligen.

Die alten Sozialisten der 70er Jahre sprachen davon, dass die Demokratie an die Tore der Fabriken klopfen müsse. Das ist eine gute Idee, aber es reicht nicht aus. Sie muss an die Tore der Fabriken, die Tore der Banken, die Tore der Unternehmen, die Tore der Institutionen, die Tore zu den Ressourcen, die Tore zu all dem klopfen, was den Menschen gemeinsam gehört. Unser Delegierter aus Griechenland fragte mich zum Thema Wasser, wie wir es in Bolivien angegangen seien, diese Grundfrage, diese Überlebensfrage, Wasser! Nun, was das Wasser betrifft, ein Gemeingut, das enteignet worden war, begab sich das Volk in einen «Krieg», um so das Wasser für die Bevölkerung zurückzugewinnen, und danach gewannen wir nicht nur das Wasser zurück, sondern führten einen weiteren sozialen «Krieg» und gewannen das Gas und das Öl und die Minen und den Telekommunikationssektor zurück, wobei noch viel mehr zurückzugewinnen ist. Doch in jedem Fall war dies der Ausgangspunkt, die wachsende Beteiligung der BürgerInnen an den gemeinschaftlichen Gütern, dem Allgemeingut, das eine Gesellschaft, eine Region besitzt.

Das ist doch verkehrte Welt?!

An dritter Stelle muss die Linke auch wieder ihre Forderungen nach dem Universellen, den universellen Leitbildern, den gemeinschaftlichen Gütern in den Vordergrund stellen. Die Politik als Gemeingut, die Partizipation als eine Beteiligung an der Bewirtschaftung der gemeinsamen Güter. Die Wiedererlangung des Gemeinschaftlichen als Recht: das Recht auf Arbeit, das Recht auf Ruhestand, das Recht auf kostenlose Bildung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf saubere Luft, das Recht auf den Schutz von Mutter Erde, das Recht auf den Schutz der Natur. Es sind Rechte. Aber es sind universelle Gemeingüter, angesichts derer sich die Linke, die revolutionäre Linke, überlegen muss, welche konkreten objektiven Massnahmen sie ergreift und wie sie die Menschen mobilisiert. Ich las in der Zeitung, wie in Europa öffentliche Mittel eingesetzt wurden, um private Güter zu retten. Das ist absurd. Da wurde das Geld europäischer Sparer verwendet, um den Konkurs der Banken abzuwenden. Da wurde das Gemeinschaftliche verwendet, um das Private zu retten. Das ist doch verkehrte Welt! Es muss umgekehrt sein: die privaten Güter verwenden, um das Allgemeingut zu retten und zu fördern, und nicht das Allgemeingut, um die privaten Güter zu retten. Bei den Banken muss ein Prozess der Demokratisierung und der Vergesellschaftung ihrer Verwaltung stattfinden. Denn sonst werden die Banken Euch am Schluss nicht nur die Arbeit nehmen, sondern auch Eure Wohnung, Euer Leben, Eure Hoffnung, alles .?.?., und das darf nicht zugelassen werden.

Wieder Hoffnung aufbauen

Dabei müssen wir aber auch – in unserem Konzept als Linke – eine neue Wechselbeziehung zwischen dem Menschen und der Natur einfordern. In Bolivien nennen wir dies aufgrund unseres indigenen Erbes «neue Beziehung zwischen Mensch und Natur». Präsident Morales sagt, die Natur kann ohne den Menschen existieren, der Mensch jedoch nicht ohne die Natur. Dabei darf man jedoch nicht der Logik der «Green Economy» verfallen, die eine scheinheilige Form des Umweltschutzes darstellt. Es gibt Unternehmen, die bei Euch EuropäerInnen als Naturschützer auftreten und für saubere Luft sorgen, doch dieselben Unternehmen liefern uns, dem Amazonasgebiet, Lateinamerika oder Afrika, die ganzen Abfälle, die hier erzeugt werden. Hier sind sie UmweltschützerInnen, dort werden sie zu UmwelträuberInnenn. Die Natur haben sie in einen weiteren Geschäftszweig verwandelt. Dabei ist ein kompromissloser Schutz der Umwelt weder ein neuer Geschäftszweig noch ein neues Unternehmenskonzept. Es muss wieder ein neues Verhältnis aufgebaut werden, das zwangläufig gespannt ist. Denn für einen Reichtum, der Bedürfnisse befriedigen soll, muss die Natur verändert werden, und bei der Veränderung der Natur verändern wir ihre Existenz, verändern wir ihr BIOS. Doch mit der Veränderung des BIOS zerstören wir oftmals im Gegenzug den Menschen und auch die Natur. Den Kapitalismus stört das nicht, denn für ihn ist es ein Geschäft. Uns aber, die Linke, die Menschheit, ja die Menschheitsgeschichte stört es sehr wohl. Wir müssen uns für eine neue Art der Beziehung stark machen, die vielleicht nicht unbedingt harmonisch, aber die doch wechselseitig ist und von der beide Seiten profitieren, der natürliche Lebensraum und der Mensch, seine Arbeit, seine Bedürfnisse.

Und schliesslich müssen wir ohne Frage die heroische Dimension der Politik einfordern. Hegel sah die Politik in ihrer heroischen Dimension. Und wohl in Anlehnung an Hegel sagte Gramsci, dass in den modernen Gesellschaften die Philosophie und ein neuer Lebenshorizont sich in einen Glauben in die Gesellschaft verwandeln müssten, beziehungsweise nur als Glaube im Innern der Gesellschaft existieren könnten. Dies bedeutet, dass wir wieder Hoffnung aufbauen müssen. Dass die Linke eine flexible, immer stärker geeintere Organisationsstruktur bildet, die in der Lage ist, bei den Menschen die Hoffnung neu zu beleben. Ein neuer gesunder Menschenverstand, ein neuer Glaube – nicht im religiösen Sinne des Wortes, sondern eine neue allgemeine Zuversicht, aus der heraus die Menschen heroisch ihre Zeit, ihre Energie, ihr eigenes Reich aufs Spiel setzen und sich engagieren.

Vereinigen, ausgestalten, fördern

Ich begrüsse, was meine Genossin vorhin ansprach, als sie sagte, dass wir hier 30 politische Organisationen zusammengebracht haben. Das ist toll! Es ist also möglich, zusammenzufinden. Es ist also möglich, den Stillstand zu überwinden. So geschwächt wie die Linke heute in Europa ist, kann sie sich den Luxus nicht leisten, zu ihren Gefährten auf Distanz zu gehen. Vielleicht gibt es Differenzen in 10 oder 20 Punkten, dafür aber Einigkeit in 100. An diesen 100 Punkten, in denen Übereinstimmung oder eine Berührung herrscht, sollte gearbeitet werden. Heben wir uns die restlichen 20 Punkte für später auf. Wir sind zu sehr geschwächt und können uns nicht den Luxus leisten, uns weiter Scharmützel zu liefern, zu streiten und uns dabei voneinander zu distanzieren. Wir sollten auch hier wieder einer Logik Gramscis folgen: vereinigen, ausgestalten, fördern.

Man muss die Macht im Staat übernehmen, man muss für den Staat kämpfen, doch vergessen wir niemals, dass der Staat weniger eine Maschine, sondern eher eine Beziehung ist. Weniger Materie, sondern eher Idee. Der Staat ist in erster Linie Idee. Ein Teil von ihm ist Materie. Materie ist er, wenn es um soziale Beziehungen, um Stärke, um Druck, um den Haushalt, um Abkommen, um Vorschriften, um Gesetze geht. Doch in erster Linie ist er Idee im Sinne des Glaubens an eine gemeinsame Ordnung, an einen Gemeinschaftssinn. Im Grunde ist der Kampf um den Staat ein Kampf um eine neue Art und Weise, uns zu vereinen, um eine neue Universalität. Um eine Art Universalismus, der die Menschen freiwillig vereint.

Doch hierfür müssen wir zuvor Überzeugungen gewinnen. Hierfür müssen wir zuvor die GegnerInnen mit Worten, mit gesundem Menschenverstand bezwungen haben. Hierfür müssen wir zuvor die herrschenden Auffassungen der Rechten mit unseren Argumenten, unserer Weltsicht, unseren moralischen Einstellungen zu den Dingen bezwingen. Und hierfür wiederum ist sehr harte Arbeit nötig. Politik ist nicht allein eine Frage des Kräftemessens oder der Mobilisierungsfähigkeit – der Zeitpunkt dafür kommt später. Politik ist zuerst Überzeugung, Gestaltung, gesunder Menschenverstand, Glauben, eine gemeinsame Idee und gemeinsame Urteile und Vorurteile hinsichtlich der Weltordnung. Und hier kann sich die Linke nicht allein mit der Einheit der linksgerichteten Organisationen begnügen. Sie muss sich in den Bereich der Gewerkschaften ausdehnen, welche die Stütze der Arbeiterklasse und die organische Form ihres Zusammenschlusses bilden. Wir sollten jedoch auch, liebe Genossinnen und Genossen, die völlig neuen Formen der gesellschaftlichen Organisation genau im Auge behalten. Die Neuordnung der sozialen Klassen in Europa und weltweit wird zu anderen Formen von Zusammenschlüssen führen, flexibleren und weniger organischen Formen, die sich vielleicht stärker auf das Gebiet und weniger auf die Arbeitsstätte beziehen. Notwendig ist dabei alles: Zusammenschlüsse an den Arbeitsstätten, gebietsbezogene Zusammenschlüsse, Zusammenschlüsse je nach Thematik, je nach Ideologie und so weiter. Es ist eine Reihe flexibler Strukturen, denen gegenüber die Linke in der Lage sein muss, sich gestalterisch einzubringen, Vorschläge zu unterbreiten, einend zu wirken und schliesslich voranzukommen.

Lasst mich im Namen des Präsidenten und in meinem eigenen Namen Euch zu dieser besonderen Begegnung gratulieren und mit allem Respekt und in aller Freundschaft den Aufruf an Euch richten: kämpft, kämpft, kämpft! Lasst uns, die anderen Völker, die an manchen Orten wie in Syrien, teils in Spanien, in Venezuela, in Ecuador, in Bolivien, auf sich gestellt kämpfen, nicht allein. Lasst uns nicht allein, wir brauchen Euch, und erst recht ein Europa, das nicht nur aus der Ferne sieht, was in anderen Teilen der Welt vor sich geht, sondern ein Europa, das wieder von Neuem beginnt, die Geschicke des Kontinents und die Geschicke der Welt mitzubestimmen.

Meine Glückwünsche und herzlichen Dank!

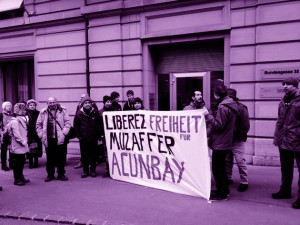

Vor vier Monaten befreiten die Volks- und Frauenselbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ die Stadt Kobanê vom selbsternannten Islamischen Staat (IS). Geblieben ist eine zerbombte Stadt, kaum ein Haus steht unversehrt, ganze Strassenzüge wurden dem Erdboden gleich gemacht. Geblieben ist aber auch die Freude und der Stolz, den als unbesiegbar geltenden IS vertrieben zu haben. Für die Bevölkerung von Kobanê war klar: «Wir bauen unsere Stadt wieder auf!» Trotzdem kommt alles nur zögerlich voran. Schuld daran ist nicht zuletzt die Türkei, die alles dran setzt, das Embargo gegen Rojava aufrechtzuerhalten und die Grenze nach Kobanê möglichst dicht zu halten.

Vor vier Monaten befreiten die Volks- und Frauenselbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ die Stadt Kobanê vom selbsternannten Islamischen Staat (IS). Geblieben ist eine zerbombte Stadt, kaum ein Haus steht unversehrt, ganze Strassenzüge wurden dem Erdboden gleich gemacht. Geblieben ist aber auch die Freude und der Stolz, den als unbesiegbar geltenden IS vertrieben zu haben. Für die Bevölkerung von Kobanê war klar: «Wir bauen unsere Stadt wieder auf!» Trotzdem kommt alles nur zögerlich voran. Schuld daran ist nicht zuletzt die Türkei, die alles dran setzt, das Embargo gegen Rojava aufrechtzuerhalten und die Grenze nach Kobanê möglichst dicht zu halten.