Der Bund hat seinen Bericht zur Istanbul-Konvention veröffentlicht – und die Schweiz erhält die Note drei. Drei von sechs. Das heisst: Sie hat verstanden, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem ist, aber nicht genug, um wirklich etwas zu verändern.

Der Bund hat seinen Bericht zur Istanbul-Konvention veröffentlicht – und die Schweiz erhält die Note drei. Drei von sechs. Das heisst: Sie hat verstanden, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem ist, aber nicht genug, um wirklich etwas zu verändern.

Die Schweiz, die sich gern als Vorbild für Menschenrechte sieht, scheitert dort, wo es am meisten zählt: beim Schutz derer, die tagtäglich bedroht, erniedrigt, geschlagen oder vergewaltigt werden – einfach, weil sie FINTA-Personen sind. Das ist kein Zufall. Es ist Politik. Die Schweiz hat keine kohärente nationale Strategie gegen geschlechtsbezogene Gewalt, kein klar definiertes Netz von Schutzräumen, das auch für Migrantinnen, queere Personen oder Frauen mit Behinderungen funktioniert. Stattdessen herrscht ein Flickenteppich aus Zuständigkeiten, in dem Kantone entscheiden, ob Schutz überhaupt Priorität hat.

Ich denke an die Nächte, in denen ich allein nach Hause gehe – den Schlüsselbund zwischen den Fingern, wie eine improvisierte Waffe. Ich weiss, wie das klingt. Aber es ist Alltag. Ich tue das, weil ich weiss, dass die Statistik gegen mich spricht. Weil alle zwei Wochen in der Schweiz eine Frau durch männliche Gewalt stirbt – und trotzdem kein Alarm ausgelöst wird. Kein Krisenstab. Kein Aufschrei. Nur Schweigen – das höfliche, schweizerische Schweigen, das alles verschluckt.

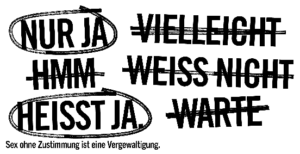

In der Theorie verpflichtet die Istanbul-Konvention die Schweiz, Frauen vor Gewalt zu schützen, Täter zu verfolgen, Prävention zu stärken. In der Praxis passiert das Gegenteil: Opfer werden nicht ernst genommen, Verfahren eingestellt, Anzeigen versanden. Die Polizei ist oft ungeschult, die Justiz nicht nur blind für strukturelle Machtverhältnisse, sondern ein Teil davon. Wer Gewalt erlebt, kämpft sich durch ein System, das nicht schützt, sondern zermürbt. Acht Jahre nach der Ratifizierung der Konvention müsste die Schweiz längst weiter sein. Doch stattdessen diskutieren wir immer noch, ob geschlechtsbezogene Gewalt wirklich ein strukturelles Problem ist. Wir tun so, als wäre es ein Einzelschicksal. Als wäre jede Belästigung, jede Demütigung ein persönliches Pech – und nicht Ausdruck eines Systems, das Männer schützt und Frauen zum Schweigen erzieht.

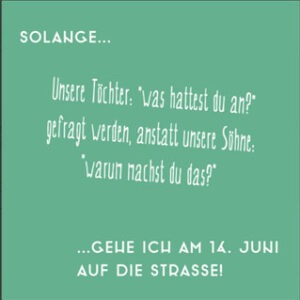

Seit Jahren schreibe ich über Gewalt, über Ungleichheit, über dieselben Strukturen. Und jedes Mal schreibe ich in etwa wieder denselben Text – mit neuen Zahlen, denselben Schmerzen, denselben Forderungen. Vielleicht ist dies das grösste Armutszeugnis unseres Landes: dass Frauen seit Jahrzehnten dasselbe sagen müssen, weil sich nichts verändert.

Eine Drei heisst: Wir könnten, aber wir wollen nicht. Sie ist das Zeugnis eines Landes, das Gleichstellung predigt, aber patriarchale Strukturen verwaltet. Ich will keine Note. Ich will, dass Frauen überleben. Dass Angst nicht länger Alltag ist. Denn ich bin müde, mich ständig zu verteidigen. Müde, Kompromisse zu machen, um «nicht zu provozieren». Müde, zu hören, dass es eben so ist. Ich will Schutz. Und Respekt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und wer den Schutz der Hälfte seiner Bevölkerung vernachlässigt, hat kein Umsetzungsproblem – er hat ein Systemfehler.

Laura Maiorano,

Mitglied der vorwärts-Redaktion

sah. Leihmutterschaft ist eine direkte Ausbeutung von Frauenkörpern: Mittels Vertrag werden Kinder und Frauen zu Handelsobjekten, so dass ein Kind bestellt, storniert oder bezahlt und abgeholt wird. Diese Art von Verlauf verstärkt patriarchale Normen und schafft schwere Menschenrechtsverletzungen.

sah. Leihmutterschaft ist eine direkte Ausbeutung von Frauenkörpern: Mittels Vertrag werden Kinder und Frauen zu Handelsobjekten, so dass ein Kind bestellt, storniert oder bezahlt und abgeholt wird. Diese Art von Verlauf verstärkt patriarchale Normen und schafft schwere Menschenrechtsverletzungen.