Tote und Verletzte bei Protesten gegen Xstratas in Peru

Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte.

Der zunächst friedlich verlaufende Streik in der peruanischen Andenprovinz Espinar gegen die Bergbauaktivitäten von Xstrata Tintaya mit Sitz in der Schweiz wurde letzte Woche mit Tränengas und Schrotkugeln gewaltsam aufgelöst. Zu beklagen sind zwei Todesopfer und über 90 Verletzte.

Zwei Todesopfer und über 90 Verletzte, darunter sowohl Streikende als auch Polizisten, veranlassten den peruanischen Präsidenten gestern Abend dazu, den Notstand über die Provinz auszurufen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), MultiWatch und die Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru sind äusserst besorgt über die neusten Entwicklungen.

Der Konflikt zwischen Xstrata Tintaya, einem Tochterunternehmen des Bergbauriesen Xstrata mit Sitz in der Schweiz, und der lokalen Bevölkerung in Espinar spitzt sich immer mehr zu. Ein angekündeter Protestmarsch, bei dem am 21. Mai zunächst nur einige Hundert Menschen vom Stadtzentrum von Yauri in Richtung der Tore der Mine Xstrata Tintaya losmarschierten, fand im Verlauf des mehrtägigen Protestes mehrere Tausend Anhänger. Der Protest richtete sich gegen die Weigerung des Bergbaukonzerns, auf Vorwürfe wegen Umweltverschmutzung einzugehen. Insbesondere wird von Xstrata gefordert, die in zwei Studien aus dem Jahre 2010 und 2011 nachgewiesene Schwermetallbelastung in Böden, Gewässern, sowie in Blut und Urin der in unmittelbarer Nähe zum Tagebau lebenden Bevölkerung abzuklären.

Polizei schiesst auf Demonstranten

Laut Angaben lokaler Partnerorganisationen standen die Demonstrierenden einem Aufgebot von 1200 bis 1500 Polizisten gegenüber. Diese wurden bereits am 18. Mai abends von Xstrata Tintaya ins Camp des Bergbaukonzerns gerufen, um die Schürfaktivitäten vor angekündigten Protesten abzuschirmen. Im Verlauf des 22. Mai eskalierte die Situation. Polizisten hatten aus nächster Nähe auf zwei demonstrierende Jugendliche geschossen, die versuchten, in die Mine zu gelangen. Dazu kamen Berichte von Misshandlungen mehrerer Demonstrierender. Dies führte zu schweren Zusammenstössen zwischen den Streikenden und der Polizei.

Betroffen von Repressionen sind unter anderem auch der Bürgermeister der Provinz Espinar, Oscar Mollohuanca, der Vizepräsident der grössten sozialen Basisorganisation, Sergio Huamaní, sowie die Direktorin der Menschenrechtsabteilung des katholischen Vikariats, Ruth Luque, welche auf Einladung von MultiWatch, GfbV und der Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru Ende April in die Schweiz gereist waren, um anlässlich der Generalversammlung der Xstrata-Aktionäre das Gespräch mit der Konzernleitung in der Schweiz zu suchen. Die GfbV, Multiwatch und die Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru unterstützen die Forderung von Ruth Luque an die Konfliktparteien und den peruanischen Staat, «sofort ernsthafte Verhandlungen mit dem Ziel verpflichtender Vereinbarungen durchzuführen, um die Lebensqualität und Würde aller Einwohner zu gewähren und eine unverzügliche, sowie endgültige Lösung in den Konflikten in der Provinz Espinar zu finden.»

Präsident Humala verhängt den Notstand

Aufgrund der gewalttägigen Entwicklungen hat die Regierung in Lima gestern den Notstand über die Provinz verhängt. Damit sind die demokratischen Grundrechte für 30 Tage ausgesetzt. Für die lokalen Protestbewegungen ist das ein schwerer Schlag, denn im Notstand ist es verboten, zu protestieren, sich zu versammeln, oder gar Plakate mit politischen Botschaften zu tragen. Die Wahrung von Ruhe und Ordnung obliegt nun dem Militär und entzieht sich weitgehend demokratischer Kontrolle. Damit reagiert der peruanische Präsident Ollanta Humala bereits das zweite Mal in seiner erst kurzen Amtszeit mit Verfügung des Notstands auf Konflikte der Bevölkerung in Zusammenhang mit grossen Minenprojekten. Bereits am 5. Dezember 2011 hatte er in der Region Cajamarca den Notstand erklärt, als es dort zu Protesten gegen die Erweiterung der Mine Yanacocha kam.

Quelle: Gemeinsame Medienmitteilung von GfbV, MultiWatch und Solidaritätsgruppe Schweiz-Peru.

Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen.

Rund 200 Angestellte von Merck Serono in Genf reisen am 30. Mai, dem Welt-Multiple Sklerose-Tag, nach Darmstadt an den Firmensitz der Merck-Gruppe. Die Angestellten von Merck Serono Schweiz solidarisieren sich mit den deutschen und europäischen Angestellten, deren Arbeitsplätze im Zuge des Restrukturierungsprogramms ebenfalls gestrichen oder in Billiglohnländer verschoben werden sollen. Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins.

Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ist ein Erfolg: Heute Mittwoch, 23. Mai wird der Trägerverein bei der Bundeskanzlei 115 468 beglaubigte Unterschriften einreichen. «Dies ist ein grosser Erfolg und ein klares Signal», sagt Erika Ziltener, Präsidentin des Trägervereins. Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.

Missbrauchte Statistiken, Hasstiraden, Gesetzesrevisionen und Speziallager: die Schweizer Asyl- und Migrationsdebatte wird mit einer nappetitlichen Heftigkeit geführt und hat drastische Konsequenzen für unsere ausländischen MitbürgerInnen.  Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen.

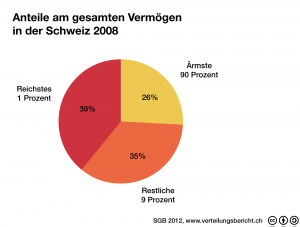

Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in den kollektiven Unterkünften sind miserabel. Eine Koalition von politischen Organisationen und sozialen Bewegungen mobilisieren sich in Bern an der Seite der Sans-Papiers für eine unmittelbare Verbesserung der Situation. Im Zentrum der Kritik stehen schliesslich die Fremdenhetze und das Asylbusiness. Bericht der letzten Mobilisierungen. Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen.

Die Einkommens- und Lohnschere öffnet sich seit den 1990ern in der Schweiz zusehends. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Um diese Entwicklung einordnen und über den blossen Befund hinausgehen zu können, muss man einen Blick auf die Entwicklungsgesetze des Kapitals werfen. Es war ein kämpferischer und starker 1. Mai in Zürich. An der Demonstration nahmen rund 12 000 Personen teil. Ein voller Erfolg und der Beweis, dass der internationale Tag der Arbeit an seiner Aktualität nichts eingebüsst hat.

Es war ein kämpferischer und starker 1. Mai in Zürich. An der Demonstration nahmen rund 12 000 Personen teil. Ein voller Erfolg und der Beweis, dass der internationale Tag der Arbeit an seiner Aktualität nichts eingebüsst hat.