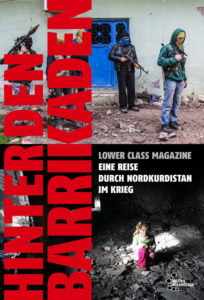

Frankreichs politische Landschaft in Bewegung

Können sich die alternativen Linkskräfte noch auf ein erfolgversprechendes Bündnis verständigen?

Können sich die alternativen Linkskräfte noch auf ein erfolgversprechendes Bündnis verständigen?

Der Wahlkampf in Frankreich zur Präsidenten- und Parlamentswahl im Mai/Juni 2017 hat die politische Landschaft mit unerwarteten Wendungen in Bewegung gebracht.

Noch zu Jahresbeginn 2017 herrschte weithin die Ansicht, dass die Entscheidung bei der Präsidentenwahl im zweiten Wahlgang zwischen der Rechtsextremistin Marine Le Pen vom Front National (FN) und dem rechtskonservativen Kandidaten von Les Républicains (Republikaner), François Fillon, fallen werde. Sechs Wochen später haben sich die Gewichte beträchtlich verschoben.

Le Pen nach wie vor vorn

Die einzige Konstante scheint allerdings leider zu sein, dass den RechtsextremistInnen mit Frau Le Pen in allen Umfragen übereinstimmend mit etwa 26 Prozent im ersten Wahlgang am 23. April nach wie vor die Spitzenposition zugeschrieben wird. Mit ihrer «Anti-System»-Agitation, kombiniert mit nationalistischen Appellen an das französische Nationalgefühl und fremdenfeindlicher Demagogie gegen EinwandererInnen und Flüchtlinge gelingt es den RechtsextremistInnen offenbar anhaltend, rund ein Viertel der von den «etablierten» Parteien enttäuschten WählerInnen über ihre wahren Ziele zu täuschen.

In jüngster Zeit kamen zwar einige Enthüllungen ans Licht, wonach Frau Le Pen ihren persönlichen Leibwächter und ihre Büroleiterin in Paris rechtswidrig als «parlamentarische Assistenten» aus Mitteln des EU-Parlaments bezahlen liess. Die Anti-Betrugs-Agentur der EU (OLAF) und die französische Justiz ermitteln, die FN-Zentrale in Paris wurde von der Polizei durchsucht. Es ist aber zu befürchten, dass dies vielleicht den RechtsextremistInnen eher noch helfen wird, ihr falsches Image als «Anti-System-Partei» zu verstärken.

Angenommen wird allerdings weiterhin, dass es der FN-Kandidatin nicht gelingen kann, auch den zweiten Wahlgang zu gewinnen und tatsächlich zur Präsidentin Frankreichs gewählt zu werden. Denn bei der Stichwahl am 7. Mai gibt es nur noch einen einzigen Gegenkandidaten, auf den sich mutmasslich die Stimmen aller anderen politischen Lager vereinigen werden, sodass er die Mehrheit gegen die FN-Kandidatin hinter sich bringen kann.

Affäre Fillon

Im Lager der «bürgerlichen Rechten» hat sich die Lage aber inzwischen deutlich geändert.

Denn François Fillon, der erzreaktionäre Abtreibungsgegner und Verfechter eines scharfen neoliberalen Spar-, Sozialabbau- und Privatisierungskurs, der sich als moralischer Saubermann und Verkörperung von «Recht und Ordnung» inszenierte, hat erheblich an Zustimmung verloren. Besonders, seitdem bekannt wurde, dass er jahrelang seiner Frau Penelope einen Job als seine «parlamentarische Assistentin» mit aussergewöhnlich hohem Gehalt (bis zu 7000 Euro pro Monat) auf Kosten des französischen Staates verschafft hatte, obwohl diese in seinen Büros fast nie gesehen worden war. Das faktische Scheinarbeitsverhältnis für Frau Fillon hat den französischen Staat, Sozialabgaben und sonstige Vergütungen eingerechnet, laut «Le Monde» insgesamt fast 1,5 Millionen Euro brutto gekostet. Aber auch seine Kinder Marie und Charles hat der Papa, als sie noch studierten, zeitweise als parlamentarische MitarbeiterInnen auf Staatskosten mit insgesamt 86 000 Euro entlohnt.

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft, die die Vorgänge untersuchte und das Ehepaar Fillon vernommen hat, hat am 25. Februar mitgeteilt, dass sie im Ergebnis ihrer Vorermittlungen angesichts der «zahlreichen bereits zusammengetragenen Elemente» nun ein gerichtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Veruntreuung öffentlicher Mittel, Unterschlagung gesellschaftlichen Eigentums, Hehlerei und Abgabe falscher Erklärungen ein gerichtliches Ermittlungsverfahren beantragt hat. Der weitere Gang des Verfahrens ist also offen und hängt von den Entscheidungen der eingeschalteten Untersuchungsrichter ab. Selbst eine Gruppe führender Mitglieder der Republikaner hat angesichts der Enthüllungen öffentlich den Kandidaturverzicht Fillons gefordert. Doch dieser hat sich offenbar für die Devise «Augen zu und durch» entschieden und beharrt auf seiner Kandidatur.

Macron «en marche»

Hauptnutzniesser der «Affäre Fillon» ist derzeit offenkundig Hollandes Ex-Wirtschaftsminister und Ex-Rothschild-Banker Emmanuel Macron. Der wollte nicht im Rahmen des Parti Socialiste (PS) antreten, sondern sich mit einem neuen Firmenschild «En marche» (Auf dem Marsch) als «unabhängiger» Kandidat präsentieren. Er gibt sich als Repräsentant der «Mitte» und eines «modernen Pragmatismus», bei dem die traditionellen Trennlinien zwischen rechts und links überwunden seien. De facto will er aber im Wesentlichen die sozial verbrämte neoliberale Politik der Hollande-Valls-Amtszeit weiterführen.

Infolge der «Fillon-Affäre» wendet sich ein Teil der rechtskonservativen bürgerlichen WählerInnen nun Macron zu. Er findet aber auch Unterstützung im rechten Flügel der SozialdemokratInnen. Ebenso haben bekannte frühere RepräsentantInnen der Grünen die Wahl Macrons befürwortet. Ausserdem empfiehlt seit Kurzem auch der Anführer der bürgerlichen Liberalen, François Bayrou, nach Absprachen über eine «Allianz» mit Macron dessen Wahl.

Damit ist es Macron zumindest derzeit gelungen, Fillon den zweiten Platz im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl streitig zu machen. Beide liegen nach den letzten Umfragen mit 20 bis 22 Prozent etwa gleichauf. Macron könnte das «Kopf-an-Kopf-Rennen» gegen Fillon also gewinnen und damit als Gegenkandidat von Marine Le Pen in den zweiten Wahlgang kommen und eine reale Chance erhalten, zum nächsten französischen Präsidenten gewählt zu werden.

Rivalitäten im Lager der Linken

Auch im Lager der französischen Linken ist Einiges in Bewegung gekommen. Allerdings ist es bisher nicht gelungen, eine Einigung auf eine gemeinsame erfolgversprechende und mehrheitsfähige Kandidatur zur Präsidentenwahl zu erreichen.

Die Wahl von Benoît Hamon, eines Vertreters des linken, zum Kurs des bisherigen sozialdemokratischen Staatschefs Hollande in Opposition stehenden Parteiflügels, zum offiziellen Kandidaten des Parti Socialiste hat neue Debatten über die Möglichkeit einer solchen Einigung ausgelöst. Aber sie ist zwischen den beiden Hauptkonkurrenten um die linken Stimmen, nämlich Hamon und dem Anführer der Bewegung «La France Insoumise» (Das widerständige Frankreich), Jean-Luc Mélenchon, dessen Wahl auch von der Französischen Kommunistischen Partei (PCF) unterstützt wird, bisher nicht in Sicht.

Die französischen Grünen (EELV) allerdings haben sich seit dem 24. Februar mit Hamon geeinigt, dass der EELV-Kandidat Yannick Jadot, der bei der Präsidentenwahl nur marginale Ergebnisse erreicht hätte, seine Kandidatur zugunsten von Hamon zurückzieht. Als Grundlage für das vereinbarte Wahlbündnis verfassten Hamon und Jadot eine gemeinsame 10-Punkte-Erklärung, mit der sich Hamon verpflichtet, falls er gewählt würde, eine Reihe von Forderungen der Grünen zu verwirklichen. Das in dieser gemeinsamen Erklärung skizzierte Programm signalisiert eine deutliche Abkehr vom bisherigen Kurs des PS unter Hollande und eine Einigung auf seit Langem von den verschiedenen Linkskräften verfochtene Forderungen für einen politischen Kurswechsels in Frankreich.

Zu den vereinbarten Punkten gehören u.a. der völlige Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2025, die Stilllegung erster AKWs bereits in der kommenden Legislaturperiode, der Ausstieg auch aus fossilen Energiequellen (Kohle, Öl) mit dem Ziel des Übergangs zu 100 Prozent erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050, der Verzicht auf eine Reihe umweltschädlicher Grossbauvorhaben wie den umstrittenen Flugplatz Nôtre-Dame-des-Landes und die Eisenbahn-Schnellstrecke Lyon-Turin, die Bekämpfung von Diesel-Abgasen und das Verbot von Pestiziden. Festgeschrieben wurde aber auch die Wiederabschaffung des umstrittenen, von der PS-Ministerin El Khomri und dem früheren Regierungschef Valls durchgesetzten Arbeitsgesetzes, die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes und der Sozialhilfesätze, die Verkürzung der Arbeitszeit, die Verstärkung der Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten in den Unternehmen, der Kampf gegen Steuerflucht, der Bau von 150 000 Sozialwohnungen pro Jahr. Weitere Festlegungen sind die Aufhebung des immer noch geltenden Ausnahmezustands, die generelle Einführung des Wahlrechts für EinwohnerInnen ausländischer Herkunft, die Ablehnung von Freihandelsabkommen wie TTIP sowie die Vorlage eines Verfassungsentwurfs für eine VI. Französische Republik mit Reduzierung des Präsidialsystems und generelle Einführung des Verhältniswahlrechts, der in der Bevölkerung breit diskutiert und letztlich einer Volksabstimmung vorgelegt werden soll.

Neben dieser politisch-inhaltlichen Vereinbarung haben sich Hamon und Jadot offenbar auch darauf geeinigt, dass der PS zur nach der Präsidentenwahl anstehenden Neuwahl des Parlaments in den Wahlkreisen, in denen die Grünen bisher Mandate hatten, keine KonkurrenzkandidatInnen aufstellen wird, womit die Wiederwahl der bisherigen grünen Parlamentsabgeordneten erheblich sicherer geworden sein dürfte.

Hegemonie-Probleme

Die Einigung Hamon-Jadot reicht jedoch nicht aus, um einen Wahlsieg Hamons bei der Präsidentenwahl möglich zu machen. Denn Hamon liegt in den Umfragen derzeit bei 13 Prozent, auch mit den 2 Prozent, die Jadot bestenfalls beisteuern könnte, genügt das nicht, um auch nur in die Nähe der Umfragewerte der Konkurrenten Macron und Fillon und damit in den zweiten Wahlgang zu kommen.

Eine gemeinsame Linkskandidatur mit einer echten Chance, bei der Präsidentenwahl einer linken Mehrheit zum Sieg zu verhelfen, könnte nur entstehen, wenn auch der von dem Linkssozialisten Mélenchon geführte Block der «alternativen Linken», der in den Umfragen derzeit bei 11 bis 13 Prozent liegt und den auch die KommunistInnen unterstützen, in das Wahlbündnis einbezogen würde. Mit den 13 bis 15 Prozent der Allianz Hamon-Jadot käme eine solche Kandidatur dann auf 24 Prozent, könnte sie also Fillon und Macron überholen.

Doch dafür bestehen zumindest derzeit noch wenig Chancen. Dazu müsste die anhaltende Rivalität zwischen dem von Hamon und dem von Mélenchon geführten WählerInnenpotenzial überwunden werden. Hamon hat zwar unmittelbar nach seiner Kür zum Spitzenkandidaten des PS nicht nur Jadot, sondern auch Mélenchon zu Gesprächen eingeladen, und auch Mélenchon hat sich dazu bereit erklärt. Dennoch ist der Kontakt zwischen beiden bisher nicht über ein kurzes Telefongespräch hinausgekommen. Stattdessen wurde in jüngsten öffentlichen Erklärungen beider eher ein rauer Ton praktiziert. Mélenchon liess verlauten, dass er sich nicht an den «Leichenwagen» des PS ankoppeln wolle, und Hamon erklärte, er werde Mélenchon «nicht nachlaufen».

Es wäre falsch, für diese Rivalität nur die persönlichen «Egos» der beiden Spitzenkandidaten verantwortlich zu machen. Dahinter stehen tiefer gehende politische Probleme. Offensichtlich geht es unter anderem darum, wer bzw. welche Richtung im Lager der Linken künftig die politische Hegemonie haben würde.

Hamon geht nach seinem Sieg bei den Vorwahlen als offizieller Spitzenkandidat des Parti Socialiste ins Rennen. In seinen Vorstellungen soll wohl der PS auch künftig die Führungsposition unter den Linken innehaben. Er hat zwar zuletzt in der Vereinbarung mit den Grünen eine deutliche Abkehr vom Hollande-Kurs und eine Festlegung auf ein linkes Regierungsprogramm öffentlich deutlich gemacht. Aber es bleibt die Frage, ob damit bereits garantiert ist, dass er sich auch nach der Wahl unter dem sicher einsetzenden massiven Druck der etablierten Unternehmer- und Rechtskreise sowie der EU noch daran halten würde. Hamon will den zerstrittenen PS wieder «zusammenführen» und dabei auch den rechten Parteiflügel einbeziehen. Dem entsprechend hat er ein Wahlkampfteam berufen, in dem die VerfechterInnen seines Kurses zwar die Mehrheit haben, aber im Namen der «Wiederzusammenführung» des PS auch AnhängerInnen des früheren Hollande-Valls-Kurses einbezogen sind. Hamon möchte offensichtlich trotz seines «linken» Programms den Eindruck eines vollständigen Bruchs mit der bisherigen PS-Politik unter Hollande vermeiden. Das wirft die Frage auf, ob er sich damit nicht durch den rechen Parteiflügel erpressbar macht, bei der Realisierung seines Linksprogramms Abstriche zu machen, wenn die Rechten mit Spaltung drohen.

Mélenchon und PCF gesprächsbereit

Jean-Luc Mélenchon und der PCF-Nationalsekretär Pierre Laurent haben am 25. Februar nach einem gemeinsamen Frühstück auf einer gemeinsamen Pressekonferenz – dem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt beider seit Wochen – übereinstimmend betont, dass sie für Gespräche mit Hamon offen bleiben. «Ich wende mich an Hamon mit gutem Willen. Wir wollen reden. Aber wir wollen Garantien», erklärte Mélenchon. «Wir werden nicht aufhören, Gesten guten Willens zu zeigen», betonte auch Laurent, aber ein «Anschluss» (an den PS) sei «kein Bestandteil der Kultur der KommunistInnen». Laurent erinnerte daran, dass er und der PCF sich seit einem Jahr für eine politisch-inhaltliche Vereinbarung zwischen allen Linkskräften als Grundlage gemeinsamer Kandidaturen sowohl zur Präsidenten- wie zur Parlamentswahl eingesetzt haben. Ein politischer Pakt für eine linke Mehrheit ist seiner Ansicht nach wohl nach wie vor die entscheidende Voraussetzung für ein Bündnis. «Wenn es ein Treffen der Linken gibt, wird der PCF sicherlich mit am Tisch sitzen. Aber es braucht Garantien. Die FranzösInnen haben Zweifel, und sie haben recht damit. Schon François Hollande hat eine Wende versprochen und schon am Tag nach seiner Wahl den Rückwärtsgang eingelegt.»

Offensichtlich liegt also rund acht Wochen vor dem ersten Wahlgang am 23. April, anders als es zu Jahresbeginn aussah, der Sieg einer linken Mehrheit bei der Präsidenten- und Parlamentswahl in Frankreich noch im Bereich des Möglichen. Aber der Weg dahin dürfte gewaltige Anstrengungen zur Verständigung zwischen den Linkskräften erfordern, auch über Garantien gegen eine Wiederholung des Debakels unter Hollande. Und ob diese Bemühungen letztlich erfolgreich sein werden, ist derzeit nicht mit Bestimmtheit abzusehen.

Update: Die beiden Kandidaten der Linken, Hamon und Mélenchon, haben nach einem Treffen angekündigt, dass sie eine vereinte linke Kandidatur ablehnen und beide im Rennen um die französische Präsidentschaft bleiben werden.

Unterstütze uns mit einem Abo.