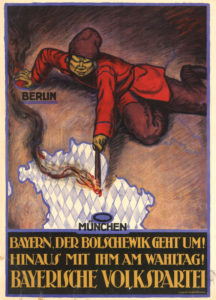

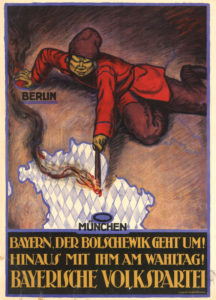

«Bayern, der Bolschewik geht um! Hinaus mit ihm am Wahltag!» forderte ein Plakat der Bayerischen Volkspartei (BVP) zu den Wahlen im Januar 1919

«Bayern, der Bolschewik geht um! Hinaus mit ihm am Wahltag!» forderte ein Plakat der Bayerischen Volkspartei (BVP) zu den Wahlen im Januar 1919

Das grafisch so eindrucksvoll illustrierte drohende «Unheil» konnte bei den Wahlen abgewendet werden: Die BVP, Vorläuferin der CSU, wurde bei den Landtagswahlen stärkste Partei, die USPD, Partei des Ministerpräsidenten Eisner, erzielte ganze 2,5 Prozent der Stimmen; die Partei der «Bolschewiken», die KPD, wenige Wochen zuvor gegründet und bayernweit im Januar 1919 einige Dutzend, allenfalls wenige hundert Mitglieder zählend, hatte zum Landtag wie zur Nationalversammlung nicht einmal kandidiert.

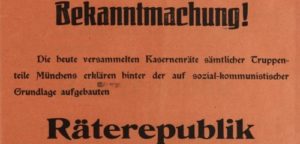

Doch grade mal ein Vierteljahr später schien sich die Befürchtung der BVP zu bestätigen: Am 13. April, dem Palmsonntag, nach einem niedergeschlagenen gegenrevolutionären Putsch, wählten die im Hofbräuhaus versammelten Münchner Betriebs- und Kasernenräte – die wenigsten von ihnen waren Kommunisten! – einen Ausschuss an die Spitze der nur eine Woche zuvor ausgerufenen Räterepublik, in dem die Kommunisten eine bestimmende Rolle spielen sollten. Wie kam es dazu? Zumal die kommunistische Partei, obwohl glühende Verfechterin des Rätesystems, sich entschieden gegen die Ausrufung der Räterepublik gewandt und die Beteiligung an ihr abgelehnt hatte?

Die Haltung zur Räterepublik war innerhalb der KPD, in Bayern und reichsweit, vor dem und während des April 1919 heftig umstritten. Und sie blieb dies auch nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik und dem Justizmord an Eugen Leviné, dem führenden Kopf der Münchner Kommunisten wie der «zweiten«, proletarischen Räterepublik. Wie und warum sich diese Haltung veränderte, welche Rolle die KPD in der Räterepublik spielte, wer die Vertreter der unterschiedlichen Positionen waren und welche Motive sie bestimmten – davon soll an diesem Tag die Rede sein. Aber auch davon, welche Lehren aus den damaligen Auseinandersetzungen für heute zu ziehen sind. Wir freuen uns auf eine streitbare Diskussion.

Die Haltung zur Räterepublik war innerhalb der KPD, in Bayern und reichsweit, vor dem und während des April 1919 heftig umstritten. Und sie blieb dies auch nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik und dem Justizmord an Eugen Leviné, dem führenden Kopf der Münchner Kommunisten wie der «zweiten«, proletarischen Räterepublik. Wie und warum sich diese Haltung veränderte, welche Rolle die KPD in der Räterepublik spielte, wer die Vertreter der unterschiedlichen Positionen waren und welche Motive sie bestimmten – davon soll an diesem Tag die Rede sein. Aber auch davon, welche Lehren aus den damaligen Auseinandersetzungen für heute zu ziehen sind. Wir freuen uns auf eine streitbare Diskussion.

18. März in Zürich im Rahmen des Politessen Komm&Iss der PdAZ, 18h30 Essen; 19h45 Vortrag

im Mozaik, Hardstr. 35

22. März in Biel-Bienne 19h im unia-Sitzungszimmer, Murtenstr. 33 (5. Stock) – traduction en français possible